三 物理新紀元的開始

以此類推,如果我們想知道一桶啤酒是不是剛好有一定的量,如果有,那麼是一品脫、兩品脫或十品脫呢?我們可以使用下述的方法:取許多容器,就算十個好了,把桶中的啤酒任意倒入容器中,然後量一量每個容器的啤酒容量,之後再把啤酒都倒回桶中,這樣子重複許多次,如果桶中酒不是品脫的倍數,那麼倒在每個容器中酒量的平均值將是相同的,如果桶中酒是品脫的整數倍,那麼平均值就會有變化。若是兩品脫的話,其變化會較大,十品脫則變化仍然較大,因此如果我們觀察十個容器中酒的分布,我們就可以知道桶中的酒是否是整數並且可以知道是多少。我們也可以想像在極限情況之下,也就是整桶酒只有一品脫時的情形。

這種事是怎麼發生的呢?有點刺|激也帶些荒謬,是由於愛因斯坦的理論嗎?我們可以看見,愛因斯坦的理論之上的確有一套具體可觀測的事實,可以用特定的物理儀器做到,可是為什麼人們喜歡把愛因斯坦有關物理實驗的清晰推理,變成稍帶神秘而不可解的語言來表達呢?

由同樣的假說愛因斯坦還導出了另一個結論,起初這個結論幾乎是令人難以相信的。如果一堆物質放在一起,形成或分裂成另一種物質,而伴隨著產生動能或放射能變化之後的質量總合將少於變化前。產生的能量等於E=Mc²(E是能量,c是光速),M是失去的質量,這個定律可以當做是有關「物質轉換為能量」的定律。在一個包含了這種轉換的程序中,能量就不可能保持一樣,除非我們把由質量失去而得到的能量考慮進去。

因此依照休謨的說法,解說一個現象的因果,只不過是把此現象發生的條件陳述一遍而已。休謨的這個結論說:科學所瞭解的只是自然現象的規則及程序,至於藏在這些背後的一切「因」則完全不知,這個結論對愛因斯坦的科學思想具有極重大的意義。日後反對愛因斯坦的許多論爭,基本上說來都是反對休謨的。我們將會看到愛因斯坦這種和「英國啟蒙哲學」的密切關係,日後成為德意志國家主義者詆毀他的口實,同時也被用來把愛因斯坦的理論套上自由主義的政治哲學,而加以不公平地責難的理由。

⒑光子理論

就普朗克的瞭解,實驗結果指出,物體中的電子震盪不能放出任意頻率的光。沒有極高頻率的光產生,顯示放射機構可能很難生出高頻率的光。當時沒有任何有關這種放射機構的解釋,普朗克於是為了某種至今還是個謎的理由,做了一個假設:原子震盪的能量不能是任意值,而必須是某一最小值的整數倍。因此如果這個最小值稱為ε,那麼震盪的能量就只能是0,ε,2ε,3ε,……或是nε等,此處n表示任意整數。因此放出來的能量也就該是ε的倍數,更小的能量無法放出或被吸收,因為震盪的能量改變不能小於這個最小能量"ε」。接著普朗克證明,如果人們想把溫度與震盪頻率關係(溫度高時震盪頻率向高處移)考慮進去,那麼人們對於不同的震盪頻率就必須有不同的ε,也就是說ε正比於頻率大小。

由於光的不連續性的假說,愛因斯坦對於整個連續力場的觀念發生了懷疑。如果光是由光子組成,電磁場就不能够連續地佈滿整個空間,那麼基於這種觀念發展而成的電磁學理論就有重新探討的必要。這種不連續的結構,顯然是和某些現象相矛盾的,尤其是折射及繞射的現象,這兩種現象原來可以用連續波動的理論解釋得非常圓滿。愛因斯坦知道這個困難,因此他只把他的假設當做是臨時的假說,不認為它有任何久遠的價值。因此他提出的那篇論文題目是:「論有關光的產生及轉換的一個啟發性觀點」。

於是他令ε=hν,此處ν是震盪頻率,h是比例常數,日後這個比例常數就被稱為普朗克常數,是自然界最基本的常數之一。藉著這個假設,普朗克很快地就導出了和觀察結果相符合的放射理論,解決了在這個領域中物理學家所遭遇的困難。

普朗克的假說只處理了光的放射及吸收功能,認為這些程序只能以固定量發生。沒有提到任何有關光在吸收及放射之間轉換時的本質問題。愛因斯坦開始研究是否光的能量在傳送的程序中仍然保持著這種不連續性。他曾經用下面這個比喻來表達這種概念:「雖然啤酒是以品脫為單位來賣,但這並非說啤酒就是以品脫為基本單位組成的。」

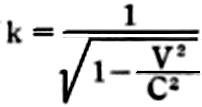

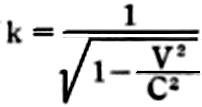

讓我們考慮一個和上一節中相同的情況;一個實驗室系統L,以等速度U(小於光速C)相對於一個基本系統F運動。有一個光源S,一個鏡子M距S的距離為d,都在L系統中,光線由S發射到M,然後反射回S,路程SM的方向垂直於系統L的速度U的方向。光線由S到M再返回,所行的路程是2d,我們是用L系統中的碼尺來量它。但是如果用一把系統F中的碼尺來量的話,路程就變得長些,因為M有相對於F的運動,假設這時的路程長為2d*,我們把d與d*的比値d/d*用K來表示。再應用畢氏定理就可以得到 。當V小於C時,k的值大於1,當V比C小很多時,k並不比1大多少,但是當V接近C時,k變成非常大。

。當V小於C時,k的值大於1,當V比C小很多時,k並不比1大多少,但是當V接近C時,k變成非常大。

。當V小於C時,k的值大於1,當V比C小很多時,k並不比1大多少,但是當V接近C時,k變成非常大。

。當V小於C時,k的值大於1,當V比C小很多時,k並不比1大多少,但是當V接近C時,k變成非常大。⒎質能相等

為了以最簡單的形式來表達這種情況,愛因斯坦認為我們不能只說「一個事件的時間延續」,而不加以任何限制,應該改說為「相對於某個特殊參考坐標的時間延續」他的意思是說這個時間延續是由一個固定在此特殊參考坐標上的時鐘來量度。由物理情況來說,沒有任何一個特殊坐標系可以做為基準,有別於其他的坐標系成為「真正的時續」而說其他的坐標系為「表面時續」(Apparent Duration)。因為若依照相對論原理,實驗室中一個特殊事件的時續,必須和實驗室本身的運動速度無關,這時所用的時計是固定在實驗室上的。然而無可爭辯地,人們可以被迫地接受愛因斯坦的建議,人們也可以用另一種說法來描述上面的情況:「一個事件的真正時續乃是用一個特定坐標系中的時計量度的時續,任何其他的時續都只是由於有意地改變時計速率所引起的過眼幻覺。」這段話只是表達了有關可觀察事實的完全相同意義,只不過多引介了一個特定坐標系這個觀念,就物理學基礎來說,是大可不必要的。

在上一章第四節中我們看到了牛頓力學中包含有一個相對原理,它說:任何物體相對於一個慣性系統的未來運動,可以由這個物體最初相對於此一系統的位置及速度來預言,用不著知道這個慣性系統的運動狀態。

為了要決定k與V之間的相依關係,我們必須考慮光由S到M再回到S所需要的時間,這時我們需要某種時計,如壁鐘、袋錶、天花板上的鐘擺或用個滴漏。光由出發到返回的這段時間間隔,可以用鐘錶的針掃過的角度,或鐘擺擺動的次數,或者是滴漏流出的沙量來表示。時間單位可以是鐘錶的針掃過的一個任意角度,或一個任意數目的鐘擺擺動次數,或是一個任意定量的滴漏沙量。

⒋愛因斯坦二種假說的結果

當愛因斯坦還是個學生時,他就想過:如果物體以光速運動的話,將會有多奇妙的事情發生?讓我們m•hetubook.com•com考慮兩個系統,第一為基本系統F,另一則為實驗室L,在光學實驗上,實驗室以速度U相對於F運動。假如有一個光源R相對於F是靜止的。由R中發出一道速度為C的光,其方向與L的運動方向一致。現在如果實驗室的速度U等於光速C,那麼依照牛頓力學,光線相對於實驗室L就該是靜止的。在L中沒有震盪產生。既然光相對於L是靜止的,那麼在L中就沒有光線,那麼通常的反射及折射實驗就無法做了。

這些哲學家中的觀點對愛因斯坦影響最大的是大衛.休謨,他通常以「英國啟蒙運動的代表」為人稱道。最讓愛因斯坦心服的是他那種表達觀念的清晰,及表達深奧觀念時避免曖昧不清的能力。休謨證明科學的方法只有兩種:一為經驗,另一為數理邏輯推演。他是邏輯經驗論之父,他拒絕採用一切不能用經驗或邏輯推演建立的形上學輔助觀念。最著名的例子就是他對於因果律及歸納法的批評。

由於定律的連續性,牛頓定律也必定會在物體運動速度接近光速時失效,愛因斯坦很快就發現他的假說可以勝任一項重要的工作,它可以作為一種工具,把僅僅在速度較低時可以適用的物理定律推廣到可以適合於一切速度運動的物體。我們前面已經說過,由於愛因斯坦的兩個假說,牛頓的力學定律在高速度時將無法成立。因為如果成立的話,我們只要用一個很小的加速度就可以把一個物體的速度逐漸增加而近於光速了。

除了這個「相對原理」之外,愛因斯坦還須要第二個定理,來處理光的相互作用及運動的問題。他研究光源的運動對於光速的影響。由以太理論的觀點,很明顯地,光源運動與否是沒有什麼不同的;光被當做以太中的一種震盪波動,是以一個固定的等速相對於以太運行的。這個速度只和以太的黏性及密度有關。

⒊相對論的基本假說

當然我們可以想像得出,在這樣一個快速運動的系統L中,將不可能有普通的光學現象存在。但是這個結果將違反愛因斯坦的光學相對性原理。因為這個原理說:不管實驗室的運動速度如何,所有的光學實驗都該有固定的結果。

發光的最簡單方法是把一個固體加熱。溫度一增加,它就漸漸由淡紅色轉變成光亮的橘紅色,之後變成耀眼的白光。這個原因是因為可見光包含有許多不同的頻率,由低頻率的紅光經光譜的各種顏色到高頻率的紫光。固體所發出的光之性質只與溫度有關:低溫時以低頻率的光波為主故呈紅色,高溫時短波光出現和長波光混合而呈白色。

在一九一二年我第一次瞭解愛因斯坦的「時間的相對論」將會變成一個世界性的新聞。當時在蘇黎世我看到一家維也納日報上的標題寫著:「時間的危機,數學科學的奇蹟」在一篇文章裡,一個物理學教授解釋說,一個名叫愛因斯坦的物理學家用一種史無前例的數學技巧,證明了在某種條件之下時間本身可以收縮或伸張的可能,也就是說它有時可以過得快些,有時則可慢些。這個觀念整個改變了人與宇宙的關係。夫天地者萬物之逆旅,光陰者百代之過客也,到愛因斯坦為止這一切都改變了,時間之流本身是可變的——用一種數學技巧。對大部分人來說這是難以理解的,有些人且高興地認為什麼荒謬的事都可能發生,傳統的科學,以前對普通人總是很陌生的,現在也遭受了嚴重的打擊。其他人則擔心會發生某些不合常軌的事,人們多想把它當成是數學家的一種幻想,或者只是一個作家故意誇張製造的新聞。不管怎麼說,這都是件刺|激的事,我們這一代被選中為目擊這個宇宙根基動搖的證人了。

上章第五節我們已經提到,由麥可遜實驗而把光的以太理論帶進了死胡同。麥可遜想測量地球在以太中的運動速度,但他得到的值是零。

於是由於愛因斯坦的兩個假說,可以導出一個和傳統不一致的全新時計性質。一個運動中的鐘,不管其結構如何,其運轉的速度要比一個靜止的相同結構的鐘來得慢。這是一個物理事實,可能是正確,也可能是錯誤的,但是卻絕不是矛盾的。

就某種意義來說,愛因斯坦的一生都是很孤獨的。他在音樂及數學物理的領域中探求和諧,他的一生都花在這兩個範疇中,任何其他事唯有在有助於他達到這兩個目標時才會發生意義,他只交那些會演奏音樂及可以討論宇宙觀念的朋友,但是他又不願和朋友過分親密,因為他不願有人干擾他的自由。他那種動人、坦率、詼諧的性格使他很容易交到許多朋友,但是他那種對孤獨的癖好,以及對於藝術和科學生活的專一,常會使一些朋友失望,因而疏遠了不少朋友。在他的一生中我們可以不斷地發現這種關係支配著他和環境的關係。

既然所有依照物質及電的機械理論所得的推論都和實驗不符,於是德國物理學家馬克斯.普朗克(Max Plank)在一九〇〇年給光的放射理論引進了一個新的假設。起初看起來這個假設似乎是很不合理的,但是經過時間的考驗顯示出它的結果是具有革命性的。物理學的轉捩點剛好也就是世紀的轉換點。以下我將把普朗克的觀念用簡單且淺近的形式稍作描述。依照波茲曼的統計學定律,物體中電子震盪的平均能量,等於分子的平均動能。個別原子或分子的真正能量當然可能是任何值,統計學定律只把「平均」能量和溫度扯上關係,然而波茲曼又導出另一個定律,可以決定質點能量在平均能量附近的分布。這個定律說:具有某種能量質點的數目,視此能量與平均能量之差的百分率而定,其距平均能量愈遠,其出現的頻率將愈小。

和用時鐘的量度時續相類似的是用量尺來量度的「空間間隔」,同樣的,碼尺的長度必然也受到運動的影響。我不想進一步詳細討論這一點,因為我們已經知道如何得到這個結果的方法。我要說的只是:既然運動中的木棒的長度要比靜止中的來得短,愛因斯坦的建議就是我們只能說「相對於特殊坐標系的長度」,而不能只說「長度」。

「我對於社會正義及社會責任有熱烈的興趣,但是對於人與人之間直接的社交關係卻毫無欲求,我是一匹獨韁的馬,沒法子和别的馬栓在一起共同工作。我從來沒有讓自己完全隸屬於某一個國家,某一群朋友,甚至我的家庭過。這些束縛總帶著些許的超然,我要讓自己完全生活在自我之中的願望與時俱增。這種孤獨有時候是很痛苦的,但是我卻不會因為無人同情和瞭解而覺得懊悔。憑良心說這樣子使我失去了不少東西,但是我也由另一方面得到了補償,我不必受風俗、旁人的意見或偏見的影響,也不必讓我平靜的心靈建築在這些動搖的基石上。」

愛因斯坦指出人的心跳也是一種時計,也會因為運動而受影響,這是一件驚人的事。假如有一個人在F系統中,他的心跳次數是每分鐘七〇下,如果同是這個人以U速度相對於F系統運動,則他的心跳將是每分鐘70/k次,但是要注意,70/k次是以F系統上的時鐘來量的:如果我們用一個和這個人一起運動的時鐘來量,這個時鐘本身也將變慢而使得心跳仍是七〇下。同樣地這種效應影響著所有人體的新陳代謝程序,因此可以說在L系統中(運動中)的人比停留在F系統中的人年紀輕些(就同一人而言):這種情形聽起來似乎有點荒唐,但hetubook•com•com是這個物理現象還不是這個新理論引起的最大影響,因為另外一個概念讓我們的宇宙觀受到更大的震撼。

愛因斯坦閱讀哲學作品是由兩個觀點出發的,這兩種觀點有時看起來是互相衝突的,他讀某些作者的作品,因為他的確可以由其中學到一些有關普遍科學陳述的本質,尤其是它們和由觀察而得的普遍定律間的邏輯關係。這些作者主要是大衛.休謨(David Hume),恩斯特.馬赫、亨利.潘伽略等人,在某種程度上還涉獵了康德的東西。康德在此代表的是第二種觀點。對於某些哲學作品愛因斯坦之所以喜歡,是因為他們用優美的文字,淺顯而又曖昧的陳述來表現各種事物。這些陳述像音樂一樣會引起一種情緒,使人對這個世界產生了暇想和沉思。愛因斯坦喜歡用輕鬆的心境來讀這些東西,叔本華的作品是其中最主要的。在這個領域中,同樣地也包括了尼采這般哲學家的作品。愛因斯坦讀這些人的作品,如他自己說的只是為了陶冶一下身心,就像他人上教堂聽講道一樣。

⒏布朗運動理論

如果我們不願假設地球是靜止於以太中的,那麼就和其他的觀察衝突。我們由麥可遜實驗所能够得到的唯一結論是:我們用來預言結果的假設本身就是錯誤的。愛因斯坦做了一個根本的結論,他建議完全拋棄光是在一種叫以太的介質中前進的假設。他不問光如何以以太理論運行、及互相作用的結果如何;他只問光在互相作用,以及實際觀察而得的光運行的主要特性是什麼。他把這些現象濃縮成為幾個簡單的定律,然後看看由這幾個簡單定律,純用邏輯及數學方法可以得到什麼結果。

對於光的本質及光與物質之間之作用的研究,引導了量子理論的興起。量子理論是一個比相對論更為根本的物理思想革命。在這方面,愛因斯坦的天才對它的早期發展也有極深遠的影響。為了要瞭解愛因斯坦的貢獻,我得先簡單地描述一下在他開始研究前的一些情況。

這是一件極有趣的事情,愛因斯坦的量子理論乃是基於兩個德國科學家的研究結果,而這兩個人此後在他的一生中也佔有非常重要的地位。馬克斯.普朗克是第一位擁護愛因斯坦相對論的人,而菲力浦.列那則是站在哲學、政治及種族立場反對他最強烈的人。

⒐量子理論的起源

這個結論乍看之下似乎是荒謬的,因為即使每次增加很小的速度,連續不斷地加下去,最後必定可以達到任何速度,這種想法是很合理的。依照牛頓力學,任何一個力作用在物體上都會使它增加一點速度,質量愈大的物體增加的速度愈少。因此我們只須要把一個力,不管多小,作用一段足够的時間在一個物體上,它的速度就可以超過任何值。這種情形顯示了牛頓力學與愛因斯坦力學勢不兩立的立場。前者以為物體的速度可以達到光速,後者則以為無此可能。

就是這一點,使得愛因斯坦非常尊重康德的作品,康德的主要觀點是:科學的普遍定律不但是經驗的結果,而且是人類理性的元素;但在另一方面愛因斯坦卻不同意康德的看法——以為人類理性本身可以產生重要的自然律,其結果就是有永恆律的存在。愛因斯坦喜歡讀康德的作品,因為藉此他可以熟悉休謨的許多觀念,愛因斯坦和康德的觀點在強調人類心靈功能上是類似的,但是此種類似也只是情感上而非邏輯上的。

⒈柏恩時期的生活

雖然愛因斯坦不必由别人處尋求啟發,但是他也不願意獨自發展他的觀念而絲毫不和外人接觸。經常他喜歡和同伴們自由地用心靈交談。遠在年輕時,他就常喜歡把自己的觀念告訴別人,再看别人會有怎樣的反應。

⒌時間的相對論

麥可遜的實驗及其他類似的實驗顯示,光學現象不能够當作以太中的一種機械現象,但是它的確和普通機械現象有些共同的表相。這些表相是愛因斯坦相對論原理中物體運動及光的前進所共有的。

把愛因斯坦基本原理的一切邏輯結果推導到極限,只是他的作品模式的一個特殊外表。他證明由這些假說,看起來似乎十分真實且無害,但是經過嚴格的推導所得的結果卻顯得很奇異,甚至難以置信。由這些結果他再得到一些其他的東西,這些東西不但不能令人相信,甚至可以說是「自相矛盾的」、「荒謬絕倫的」、「不合邏輯也不合心理學」的。

我們要度量質點在原子核中聚合的強度,可以考慮要花多少能量才能把這些質點分開,使它們之間的距離成為極大(無作用存在),這個能量就是我們所說的束縛能(Binding Energy)。若依照愛因斯坦的理論,在原子核形成時放出的能量也就是這個能量,而這個能量應該相當於合成時損失的質量。也即是說單單把質子與中子放在一塊兒,其質量要比質子與中子聚合成為原子核後的質量多出E/C²。因此如果我們量一量自由質子與中子的質量,再量一量合成後原子核的質量,就可以得到原子核的束縛能。這種量度已經被採用到許多自然界存在的原子上,現在我們已經可以依照其束縛強度來加以分類。這種結果,在最近的人工原子轉化研究上有極大的價值。人們用質子、中子或其他類似質點來撞擊不同的原子核,而產生新的原子。

許多作者把愛因斯坦的簡單清晰陳述改用一種深奧且事實上無意義的說法:「愛因斯坦說時間有時候流得較慢,有時流得較快」,事實上在這兒「流」這個字只是為便於描述而已,在物理現象的描述上只能算是勉強合適。「流得較快」反而令人把簡單的比喻當真了。如果人們可以分清什麼是有關新的物理事件的陳述,什麼是對於新的表達方式的建議,人們就能够知道「時間的相對論」到底是什麼意義,這也就是說:如果我們使用「相對於特殊坐標系的時間間隔」這個表式,那麼我們就可以用比較簡單的方式來描述現象。愛因斯坦的時間相對論只是語意學上的改進,而非形上學的演變。

多年以後(一九三〇)他自己很仔細地追述這種性格的來源:

愛因斯坦也瞭解相對論(事實上他也從未說過)不見得能完全解決光行為的神秘性。愛因斯坦所研究的光的性質,只是光的前進與運動物體之間其關係的某一群現象。所有這些問題中,光都可以依照傳統物理中的說法,是一種充滿了空間的電磁波動的連續體。由相對論我們假設某種物體可以發射出這種性質的光,但是沒有人花工夫去分析光發射的真正程序,也沒有人研究是否相對論已經足够能導出光和物質之間相互作用的定律。

提到電磁現象的領域時,愛因斯坦同樣也得到電磁場強度即是「相對量」的結論。任何一種對電磁場的描述,不但要包含它們的強度,而且還得包括量度這個強度時所在的系統。

但是對愛因斯坦來說,他結果的主要價值並不在於應用。對他而言,他的主要成就是由相對論原理導出E=Mc²定律。這是和他的宇宙觀念相符合的,他始終致力於尋找自然定律之間的簡單且合乎邏輯的關係。他那兩大假說所導出的結論就正是吾人所知的「相對論」。愛因斯坦發掘了一個自然知識的豐富油井,以後幾十年的知識都由此而源源湧出。

一九〇二年愛因斯坦以較簡單的形式重新敍述了波茲曼的不規則運動理論。他用這個方式重和圖書新解決布朗運動所得到的驚人簡單結果。他證明分子動力論應用在顯微鏡可以看見的質點上也仍然極為恰當,例如布朗運動中質點的平均動能必定和分子的平均動能相同。因此藉著觀察這種可見的微小質點,我們可以獲得有關不可見分子的許多有價值的知識。用這種方式,愛因斯坦導出了一個公式——質點在任何方向的平均位移和時間的平方根成正比。他證明人們可以藉著測量可見的質點運行的距離,來決定單位體積中的分子數目。

人們追隨十九世紀物理學想要解釋這種光隨溫度變化的現象,始終是失敗,這也是二十世紀初年物理學家所面臨的最大問題之一。當時人們一致相信,光是由於帶電質點(電子)的震盪所產生的,而光的頻率就是震盪的頻率。依照波茲曼的統計學定律,電子震盪時的平均動能,必然完全相等於氣體分子的平均動能,因此也就很簡單地正比於絕對溫度。但是這將得到一個結論——震盪的能量與震盪的頻率無關,於是不同頻率的光就該放出同樣的能量。這個結論顯然是和人們觀察受熱物體的結果自相矛盾。尤其我們知道,極短波長(頻率極高)的光是熱固體所無法產生的。當溫度增加,高頻率的光會隨之產生,但是對某個固定溫度而言,無法產生高過於某一特定頻率之光。因此看起來似乎很難製造出極高頻率的光。

如果我們由光的以太理論來直接比較愛因斯坦兩個假說的結果,我們會遇見同樣的困難。我們考慮一個以光速C相對於基本系統F運動的實驗室L,假如在L中裝置一面鏡子,用來反射由一個靜止於L中的光源所發的光,那麼就L而言,這種反射只不過是通常在靜止時的光的反射。

愛因斯坦對於這個理論所導出的結論,還指出了一種用實驗證明的方法。以前人們就已知道,當光線照射到某種金屬面上,電子就會放出來。電子是物理學中的基本質點,帶負電,組成了原子的外圍部分。一九〇二年德國物理學家菲力浦.列那(Philipp Lenard)發現了電子放射時的一個驚人現象,他發現落在金屬表面光的強度,不會影響到金屬放射出來的電子能量。而這個電子能量只依光線的顔色(或頻率)而改變。不管光源距金屬多遠,電子仍然以相同的速度放出來(當然放出的電子數會變少)。但是改用紫光代替紅光時,電子速度就大得多了。

這個矛盾起於一個傳統的假設,這個假設乃是基於牛頓力學中的絕對時間觀念。依照牛頓的說法,一切鐘錶、滴漏或其他時間量度計都是以相同的速率運作,而不管其速度如何。例如,一個時鐘在實驗室L中的運轉速率與它被固定在基本系統F中時的運轉速率完全相同,如果確是如此,t就不會和t*不同;然而由愛因斯坦的假設我們得到t=kt*,這就是說t*與t不同,其差異視k而定,而k係視V而定,因此時計的速率乃是依它運動速度V而變。因此如果我們接受愛因斯坦的理論,傳統的假設就必須抛棄,也就是說時計與它本身的運動無關的說法必須丟開。為了建立一套和愛因斯坦假說一致的光學及運動理論,我們就得假說實驗室L上的鐘要比基本系統F上的鐘慢,其速率視實驗室相對於F的速度V而變。當F上的鐘針轉動了一個角度a度時,L中的針就轉了a/k度。同樣若F中的鐘擺,擺動了n次,則L中的鐘擺就擺了n/k次。若F中的滴漏滴出了g盎司的沙,L中的滴漏就滴出了g/k盎司。因此光線由S到M再反射而回的時間量度(在L系統)只和系統L的速度有關,而和時針的種類無關。

依照光速恆定原理,若我們假設光源是靜止於F系統中,則一切都不會改變;但是光線也將永遠不會反射,因為這時,光束和鏡子同時都以光速C向同一個方向運動,光線永遠追不上鏡子,於是現在實驗室的運動速度就影響了光學現象了,這就違反了愛因斯坦的相對性原理。

愛因斯坦的興趣主要是在物理的普遍定律方面,說得明白些,就是從一些原理推導出我們經驗範疇無法量度的領域。因此,很快地,他就遭遇了許多通常在哲學作品中所遇到的一些問題。他不像一般的專家停下來問,哪些問題是屬於他自己的領域,而哪些問題又該讓哲學家去求解答。

⒍其他物理觀念的相對論

這種使用物質作為能源的可能性,使得人們對於由原子中釋放能量來作實際用途的方法生出了樂觀的希望。另一方面也產生了一種令人震駭的遠景:同樣的程序也可以用來製造一種炸彈,其厲害程度是只要達到一磅物質,就足以消滅數哩方圓內的一切東西。這個預感終於在四十年後第一顆原子彈落在廣島時成真了。

人們早已知道,熱和分子的不規則運動是相關的,溫度愈高,運動就愈劇烈。質點在這種不規則運動之下呈現的統計性質,大部分都由蘇格蘭物理學家詹姆士.克拉克.馬克斯威爾(James Clark Maxwell 1831~1879)及奧地利的魯維依.波茲曼(Ludwig Boltzman 1844~1906)在探討著。即使在這之前,人們就假設說分子的動能直接正比於絕對溫度。在馬克斯威爾及波茲曼時代,分子理論仍只是個假說,還是值得懷疑的。雖然因分子說可以解釋許多現象,但是卻也沒有直接證據證明分子的存在,而且即使一個有意義的值,例如物質單位體積中的分子數,都不可能求得。近似的值曾經由奧地利物理學家洛許密(Loschmidt)求得,但是他的方法也是間接的而且還甚値懷疑。愛因斯坦強烈地覺得一定要完整地研究這個問題和得到一個分子運動的直接證明才行。

愛因斯坦假說所得到的另一個結果是:像「兩件在不同地點同時發生的事情」這一類的語句,最好也給予有特定坐標的限制。一個在芝加哥的觀察者可以同時收到由兩個距芝加哥一樣遠的不同地點所發出的無線電信號。他可以說這兩個信號是同時發出的:但若這兩個信號是照著傳統的時計來考慮的話,一個坐在火車上的人,就不會同時收到它們了。愛因斯坦因此建議「同時」一詞,也應該加上一重限制而改成「相對於某特定坐標系的同時」,同樣地這也只是語意學上的改進,不加任何限制的「同時」一詞在實際的用途上較小。

拋棄了以太學說之後,愛因斯坦必須把這個定律重新建立成一個有關可觀測事實的陳述:有一個參考系統F存在(基本系統),相對於這個系統,不管光源以怎樣的速度相對於此系統運動,它所發出的光相對於F的速度始終是一個固定速度C,這段陳述通常稱為「光速恆定原理」。

一九〇五年同年,除了相對論之外愛因斯坦還在另在兩個領域內發現了新的基本定律。在愛因斯坦到伯恩的時代,他被光及運動的問題強烈地吸引住了。但是他知道,唯有從許多不同的角度去研究才能得到最後的結果。為達到此目的,他曉得研究光與熱,及熱與運動之間的關係是其方法之一。

愛因斯坦甚至提出了一個實際上做得到的實驗。他指出原子可以當做一種時計,因為原子可放射出某種固定頻率的電磁波。這種固定的震盪頻率可以做為原子的自然時間單位。一群靜止於實驗室的原子頻率可以用來和另一群以極高速度運動的原子比較,頻率的比較可以用光譜來分析。由原子放射的放和_圖_書射線在照相底片上形成清楚的光譜,譜線係依照頻率的大小排列。如果運動中的原子光譜線有了向低頻率方向位移的趨勢,那麼愛因斯坦的理論就可以得到證明。實際上紐約市的貝爾電話研究室(Bell Telephone Laboratory)的H. 艾維斯已經在一九三六年做了這個實驗,並且得到了肯定的答案。

普朗克認為,他的假說只不過為物理定律加上了一點點修正而已;但是愛因斯坦知道,這個觀念如果合理地發展下去,將會導致十九世紀物理學架構的破裂,其嚴重程度勢必要再重建一個不可避免的新的架構。因為電子震盪只能依某種特定的能量值,這乃是和牛頓運動定律相違背的,而牛頓定律卻是機械物理學結構的基石。

在通常的物理學中,時間的延續乃是以時鐘的指針來定義的,或者就用單擺的頻率,如果這是一個清楚的定義,我們假設運動不會影響它的功能的話。然而要是愛因斯坦由他的假說所得的推論是正確的,那麼由一個運動中的時鐘所量到的同一事件的時間延續就不會一樣。如我們前面所說的例子,光由S出發到鏡子然後返回S所需的時間,隨所用的時鐘是在L系統(運動系統)上或是在F系統(靜止系統)上而有所不同。

⒉對哲學的興趣

愛因斯坦的基本原理不但在結論上和牛頓力學衝突,對於我們通常所使用的「空間」、「時間」等字句的用法也造成一種徹底的改變。物理定律包含了一些有關現象的陳述,這些現象的效應可以用鐘錶及量尺來觀測,並且都能由它們在愛因斯坦的假說之下的行為導出。

愛因斯坦首先假設在低速度之下(小於光速甚多)一切物質依牛頓定律而運動。用上面提到的方法,愛因斯坦成功地由牛頓力學導出高速運動定律。由於得到的主要結果是極驚人的。物體的質量不再是常數,就像時續及棒長一樣,它視運動的速度而改變。質量的增加是當速度變大時質量也跟著變大。一個既有的力量對於物體所產生的速度改變不是固定的,其大小隨著速度之接近光速而減小。因此,不管多大的力,加在物體的時間有多久,都不可能使物體的速度超過光速。

人們早知道,微小到需用顯微鏡才可見到的質點,一旦懸浮在相似密度的流體中,便會顯現一種明顯不斷的鋸齒形路線運動。這個現象是蘇格蘭植物學家勞勃.布朗(Robert Brown)在把花粉放在水中時發現的,因此稱之為布朗運動。這種運動不是由容器外加的器物攪動,或容器本身水流引起的。這種運動隨著水的溫度升高而加強,因為這個原因,遂使人聯想到這種運動和分子的運動有關。依照這個觀點,水分子在和微小質點撞擊時,其動能使質點產生方向不定的力,這種力遂引起此種可觀察到的不規則運動。

因此在愛因斯坦理論中,光在真空中的速度扮演了一個十分特别的角色。它具有任何東西都沒辦法達到的速度。因此我們發現了一個光學與力學現象之間的密切關聯。更進一層,由於這種情形,我們說速度「大」或「小」就變得有意義了,不須要另外加以解釋,也就是說速度的大小是以光速標準做的。

如果我們接受了愛因斯坦的兩個基本假說,那麼上面的討論可以有如下的結論:實驗室L以光速C相對於一基本系統F運動是不可能的,因為如果可能,則相對性原理就不成立。換句話說,實驗室是由一般的物質組成,因此我們可以說,所有的物質都不能以光速來運動。

再做另一個推論——讓我們想像用機關槍與重炮來轟擊一座碉堡。即使投射出去的彈藥總重量相同,但是產生的效果卻可能完全不同,機關槍造成的只是許多的彈孔,而重炮則可能轟出幾個大洞,平均火力強度對彈孔的大小影響很小,而對彈孔的數目則有影響。

今天,有成千的論文嘗試向一般人解釋愛因斯坦的理論。這本書的目的不在於仔細地討論他理論中的每一個細節,而在於描述愛因斯坦的人格與他的環境之間的關係。因此我們稍微深入他的科學作品也是必須的,以便讀者可以比較一下愛因斯坦研究科學問題的態度和其他的科學家有什麼不同。尤其我們應該瞭解,何以他的理論不但引起物理學家們的興趣,並且刺|激了哲學家;間接地引起了一群對於科學問題雖然興趣不大,但是卻熱衷於一般當代知識份子生活的人。

封閉盒子中的輻射和這種情況是極為類似的,我們想像這個盒子被分成無數個等體積的小室,然後考慮每個小室中輻射能量的分布。如果輻射的量極大則在每一室中的能量變化就較大,如果分量小,則其變化也就較小。由分布的經驗律我們得到紫光附近的變化要比紅光附近來得大。愛因斯坦因此論斷道:紫光包含一些較大的分量,而紅光則包含一些較小的分量。實際的計算顯示其分量的大小為hν,因此愛因斯坦發現不但放射與吸收是個不連續量,即使光自身也是一個不連續量。於是「光子」這個名稱就加在放射量子(Quantum of Radiation)之上了。

由愛因斯坦的兩個基本假說可以得到如下結論,不但光學的機械理論是錯誤的,即使牛頓力學對於物體而言也不是普遍可以成立的。如果我們回溯到愛因斯坦十六歲時對於光的理論的思考路徑,這結果我們就很容易可以得到。

光速的恆定不變已經由經驗上觀測雙星而得到證實。這種雙星有相似的質量,互相環繞而運行,天文學家早已知道它的存在。如果光速和光源有關,則當星球旋轉時,朝地球運行的星球發出的光到達地球所須的時間,就要比離地球而去的星發出的光到達地球的時間來得短。分析這兩道光,證實光源的速度並未能引起任何由觀察所得到的效應。

現在如果我們不管以太的存在,麥可遜實驗的結果確切地意味著其結果可以由實驗室中的實驗裝置來預言,而無須知道實驗室相對於天體物體的運動速度。既然同樣的推論可以應用在其他的光學現象上,於是愛因斯坦建議把牛頓的相對性原理擴大到能包含光學的現象如下:「光學現象的未來過程可以由相對於做此實驗的實驗室中條件來預言,而無須知道實驗室本身在宇宙中的運動。」於是光學和力學定律的關係就不是從屬的,而是在一個定律之下使得兩者都能成立。

理由是愛因斯坦不但預言了許多未知物理現象的存在,同時也建議用一些更簡單的語言來描述這些新現象。物理學上常用的表達模式都採用盡可能簡單的方法,但對愛因斯坦來說,這種傳統的物理學語言已經被證實為既不方便又太複雜了,無法妥善地來個新發現或預言一個新現象。

這個定律經證實對原子內部知識的發展有極重要的意義。依照現今對原子的觀念,原子包括一個極重的核心,帶有正電,我們稱之為原子核(Nucleus),圍繞著它的則是一群帶負電的質點,稱為電子,以極高的速度繞轉。原子核本身是由兩種質點所建立的複雜構造。一種是帶正電的質子,它是氫原子核(最簡單的原子核),另一種則是中子,除了不帶電之外,它和質子完全相同。自然界所有不同原子的分別,只在於原子核的質子與中子的數目,重原子就含較多的質點,也因此有較複雜的結構。我們已經說過:氫原子是最輕的原子,它的原子核僅僅是一個質子,次輕的原子是氦原子(Helium),它的原hetubook•com.com子核有兩個質子和兩個中子。這四個質點藉一種核力緊緊地束縛在一起。這種把質點束縛成原子核的核力強度及特性,乃是近代物理學中最重要的一個問題。

休謨的某些觀念也曾在馬赫的作品中出現過,他是中歐實證主義的領導者。馬赫是僅次於休謨對愛因斯坦影響最大的人。其中最能呈現意義的是馬赫對於牛頓力學中殘餘的中世紀觀念的批評,其詳見上章第八節。馬赫的批評認為「絕對空間」、「絕對時間」、「絕對運動」等觀念不能和任何物理的觀察相連,這就是愛因斯坦用他自己的運動理論來代替牛頓理論的出發點。「馬赫的假說」在許多方面都可以做為新理論的出發點。依照這個假說,每一個物理現象發生的條件都必須由其他的可以觀察的現象中去尋找。日後馬赫的假說引導了愛因斯坦進一步地發展了他的萬有引力新理論。

當我們見到一顆石子甲擊中石子乙,而使乙運動,我們通常用下面這種方式來表達這件事:「石子甲使石子乙運動。」依照經驗我們只能斷言,唯有石子甲擊中石子乙時,乙才運動,在休謨之前,通常人們說這種連繫是一個「必要」的關係。在物理學上,「必要」的意義只不過是「正常相關」。若我們想進一步把「必要」當成是一件事的「因」,那麼,就高了一層意義,我們就做了一種無法由觀察加以證實的斷言。每個觀察只證實了石子乙被石子甲擊中時是否正常地在運動,但絕不是表示像這樣的敍述:「石子乙的運動乃是必要地隨被石子甲擊中而產生。」

但是另一方面,對於「馬赫哲學」——科學定律是實驗結果的綜合——他並不表示特殊的同情,他認為,這種觀念並未給「物理定律不能由經驗導得」這個事實以充分的信心,根據愛因斯坦的意見,它們必須接受經驗的考證,而其本源則須歸之於人類心靈的發明天賦。

依照愛因斯坦的觀點,對這個現象的解釋非常簡單,不管距離金屬多遠,同色光所包含的能量始終是相同的,唯一不同之處是距離較遠時光子個別的分布就較稀薄。一個電子吸收了一整個放射量子(光子)時,電子就被逐出,並帶著光子所給它的能量。因此金屬與光源之間的距離不會影響單一電子放射出時的能量。進一步來說:紅光和紫光之間的差異也就是光子所有的能量差。因此吸收了紫光光子的電子自然也就比吸收紅光光子的電子具有較高的能量。

這種需要是很容易明白的。如果一個電子靜止在L系統中,那麼由L系統看來就只有電場存在。電子在此時不受任何磁力,因此也就沒有磁場存在(相對於L系統);但是如果同樣的情況由F系統來描述的話,電子這時以U速度運動,這也就是說有了電流存在。但是任何電流都會產生磁場,因此我們可以說相對於F有一磁場存在。這些場當然都是物理事實,但是它們的描述「相對於L」及「相對於F」卻是不同的。

真正的實驗,隨後由法國物理學家尚.佩林(Jean Perrin)所完成,他圓滿地證實了愛因斯坦的理論。自此,布朗運動現象就成為分子存在的最佳直接證據之一。

現在,光速恆定的意義就是說,光所行經的路程距離除以所須的時間應該恆等於C,不管光源的速度如何。如果我們在L上用碼尺量,距離是d;若在F上則距離為d*。於是我們令光由S到M然後返回所須的時間在L上時為t,在F上時為t*。於是得到C=2d/t,及C=2d*/t*,所以t/t*=d/d*=k。這是說我們量度的結果視k而變,也就是視速度V而變。實驗室L相對於系統F的速度愈大時,光反射一次來回的間隔就愈長,鐘錶針掃過的角度就愈大,同樣鐘擺及滴漏亦然,因此若量度這個時間間隔,L系統中的觀察者就可以單由系統L上的觀察而決定速度V的大小,但是這是違反愛因斯坦的相對原理的。

這個效應當然得和都卜勒效應分清的,都卜勒效應也是由於原子的運動而引起的光譜線位移。然而愛因斯坦的這種效應是和運動方向無關的,而都卜勒效應則因運動方向而不同,如果原子的運動和鏡子運動的方向相對時,光譜的位移有最大值。

愛因斯坦接受了柏恩專利局的工作時,對他生命中的兩方面而言都是個轉捩點。他從事於一個實際的工作,經濟上獲得獨立,並且他把時間投入強制的工作中,沒多久,他就結婚了。對大部分的人來說,這兩件事是人生中最重要的甚至是生命的全部。對於愛因斯坦來說卻不完全正確,對他來說職業和家庭都不是最有意義的,有時候這些也許可以讓他獲得一點消遣,但卻從來無法讓他得到真正的滿足。

愛因斯坦的質能關係,是有史以來能够解決太陽何以能發射出如此無窮能量問題的第一個理論。太陽在幾十億年前就以和現在相同的速率發射出光和能量,如果這種能量是由普通的燃燒產生,例如燒煤,太陽現在應該已經冷卻了。這個問題使得科學家們困惑不已,直到有一天愛因斯坦的公式E=Mc²出現。才獲致改觀。光速c是個極大的數字,平方之後,這個公式告訴我們:即使是很少的質量也可以轉變成極大的能量。也就是這個原因,太陽只要損失一點點質量就可以不斷地發射這麼多的光和能量,而且還可以這樣維持個幾十億年。質能互變的真正作用機構是在太陽中心部分的核子反應,通常人們相信這種反應由氫原子燃燒形成氦原子,在這個「聚合效應」之下,質量損失了才放出能量。

在柏恩時代,他這方面的主要同伴是個叫貝索(Besso)的義大利工程師,年齡比愛因斯坦稍長,是個愛吹毛求疵的人,脾氣也極易緊張。他常給愛因斯坦的公式提出一些適當的批評和建議,對於愛因斯坦那些驚人的新觀念,也常有強烈的反應,對那些新觀念,他常喜歡說:「如果他們是玫瑰,他們就會開花。」愛因斯坦和貝索四周圍繞著一群對科學和哲學有興趣的人,他們經常聚會討論這些問題。

這個實驗的主要觀念可以解釋如下:我們知道一個游泳者在河岸的兩個定點之間游泳,逆流所花的時間要比順流時多。事實上如果我們測量了他順流及逆流的速度,我們就可以算出他游泳的速度及水流的速度。依照機械的觀點,光在以太中運行和泳者在河中游泳的情況完全相同。而我們做實驗時,光在「以太流」中前進,相對於一個運動的地球(繞日)就像一個岸上的人觀察一個人在水中游泳一樣。因此光和以太流同方向時的速度,及反方向時的速度,可以讓我們量得地球在以太中的速度。這樣一個簡單形式的簡單觀念,實行起來卻很困難,因為光的速度極大——約為每秒三十萬公里——但是麥可遜設計了一套儀器,使得沿兩條固定路線的光可以互相比較。他的觀念如下:他量度兩束光的時差,第一束光由一個點S發出到達一個鏡子M,其方向和地球在以太中運動的方向一致,然後這束光由M反射回來和地球運動正好反向回到S點,另一束光也由S點出發,到達另一面鏡子N,N位在距離S點的距離和M相同之處,但是方向和地球的運動垂直,然後由N再反射回S點。如果機械物理的觀點是正確的話,那麼第一束光來回所花的時間要比較長些,用麥可遜所擁有的精確儀器該可以測量得出,即使地球在以太中運動的速度只有地球繞日運動的幾分之一亦然。然而這兩個時間無法以觀察測得任何差異。