第二部 你以為你要往哪兒去?

5、希臘文是異端邪說!

他們的資深哲人自稱普萊姆,其他成員自稱海克托、帕里斯等等的名字。無論是開玩笑或是出於反希臘的立場,他們的目的就是要嘲諷那些獻身希臘研究的人。我聽說情況嚴重到沒有人能公開或私下承認自己喜好希臘文化,而不被那些可鄙的「特洛伊人」嘲笑,他們認為希臘人很可笑,因為他們不懂得什麼是好的文學……

每場戰役都需要英雄,而這段歷史的英雄就是伊拉斯謨斯。他是西歐史上最具影響力的人物之一,因而今日的基礎文化教育沒有多加介紹他的生平和著作,格外令人訝異。就拿文藝復興三位巨擘——莎士比亞、達文西和米開朗基羅來說,他們的影響力猶不及伊拉斯謨斯。他改變生命、創造思想,而且是基督教史上最大改變——基督新教的誕生及其與天主教會的分裂的重要催化者。

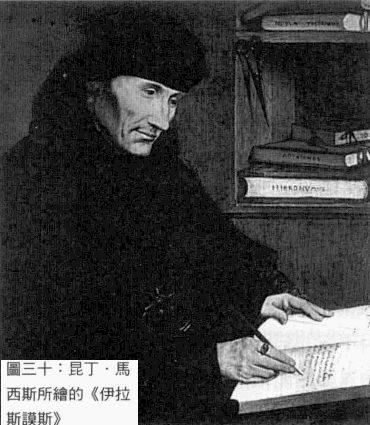

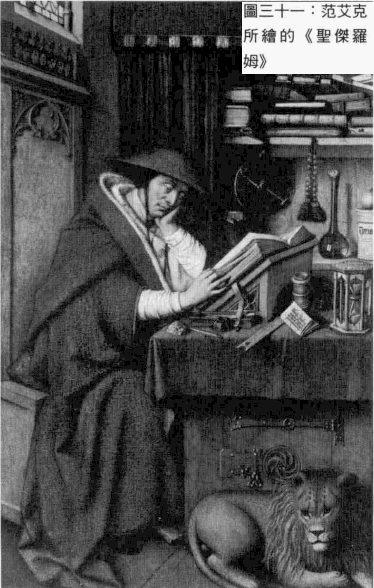

在圖三十中,我們看到伊拉斯謨斯最著名的肖像。這幅畫是由他的友人昆丁.馬西斯所繪,然後送給兩人共有的朋友湯瑪斯.摩爾。畫中是一位可敬的學者坐在書房,瞿瘦的臉上掛著一抹微笑,正專注寫作。這個肖像成了他至今最為人所知的形象。他的衣著考究,但不招搖擺闊。他膝上放著一個袋子——或許意謂著商人的財務利益和機動性,反正是傑羅姆一無所知的商業世界,有本書面對觀者,可讓人看到標題是「海羅尼穆斯」——代表伊拉斯謨斯編修的傑羅姆著作集。這當然是提醒觀者他的名著,但也提供另一項視覺暗示。這幅肖像處處要提醒我們另一個形象在書房中的聖傑羅姆。十五世紀時,范艾克繪製了一幅傑羅姆在圖書室的畫,他所創造的動人畫像——這位聖徒的書本與他安閒處於書房的情景(圖三十一),其他幾位歐洲低地國的畫家後來也做了仿作。傑羅姆也像伊拉斯斯那般,專注於一本書上。他穿著鮮紅色的袍子,帶著代表天主教會權威的帽子。他書桌下方有一頭溫馴的獅子,象徵馴服人類的獸|性(有個故事將他描繪成古羅馬奴隸安卓克利斯那般,從一頭獅子的腳掌拔掉一根刺,獅子因而感激萬分,願意替他效勞)。傑羅姆是書房學者,而非沙漠中懺悔者或苦行者的形象,最早是在文藝復興時期創造出來的。畫家把伊拉斯謨斯塑造成這樣的形象,給了觀者一個強有力的訊息:這位可敬的學者和自己的英雄有著同樣的姿態——和傑羅姆一樣的伊拉斯謨斯。

反諷的是,伊拉斯謨斯就此展開一段旅程,最終招來「傑羅姆的異端攻訐者」的譭謗。傑羅姆一向被視為是將希臘文《新約聖經》和希伯來聖經翻譯成《通俗拉丁文本聖經》的人,歐洲所有教堂使用這本拉丁文聖經已有數百年歷史。這是信徒所知也信任的聖經。這是教會准許使用並批准內容的聖經。即使在文藝復興時期,學者也已經知道傑羅姆不是這本書真正的作者,至少可以確定並非全部內容都出自他之手。但他一向被視為聖經翻譯傳統的首位聖人。這是一本聖書。這就是伊拉斯謨斯接下來專注的主題:所有的麻煩就是從這裡開始的。

西元一五六九年六月,伊拉斯謨斯的《新約聖經》出版十五年後,一名再洗禮派教徒佛雷克威克以火刑被處死。該案的宗教裁判官,也就是方濟會修士亞卓安,這麼說:「你吸吮了伊拉斯謨斯的毒奶水……但聖約翰說:『三者都可做證:聖父、聖言和聖靈,而這三者同為一體。』」佛雷克威克回答:「我聽說伊拉斯謨斯在他出版的《新約註解》上,指出希臘原文沒這句話。」伊拉https://www.hetubook.com.com斯謨斯的學問攸關生死,在這種情形是名副其實,他的學術論點成了殉道者的信條。在宗教改革運動和反宗教改革運動期間,數百人因為在聖言用詞上的立場被訊問、刑求和處以火刑。正當內戰席捲歐洲時,為聖言而死也再度成為殉道者的信條。

希臘文的確涉及英格蘭的國家利益,但卻是伊拉斯謨斯無從預期的情況,即使他知道了,也會大感失望。英格蘭在伊莉莎白一世女王的宗教安頓政策下,於西元一五五九年正式成為新教國家。伊莉莎白一世和愛德華六世受教於約翰.齊克和羅傑.艾斯坎,這兩位劍橋大學學者都深受伊拉斯謨斯和人文主義影響,熱中改革。艾斯坎對希臘文非常著迷,因此未來的國王和女王受到嚴格的希臘文訓練,以及宗教改革思潮的教育(愛德華六世的希臘文翻譯練習甚至留存至今)。這些皇室教師對兩位早期新教君主的觀念和態度養成,極為關鍵。參與導向宗教安頓決議的政治協商的人,幾乎全出身於劍橋大學,共屬一個互有關聯的政治人物小群體。他們的共通點是對希臘研究和新教教理懷抱熱情。這是一小群志趣相投的人,受過新潮的希臘文教育,對這門領導英格蘭走向基督新教的研究充滿熱情。

這是段有意思的扼要描述,描繪出浮躁魯莽大學生的校園糾紛。要不是這段文字出自英王亨利八世的朝廷重臣湯瑪斯.摩爾之手,也就僅此而已。這是一封給牛津大學學者的公開信。他報怨這些「特洛伊人」稱希臘文學者為「異端之士」,試圖要學校禁止學生學習古典學。然後他挾皇室影響力,威脅校方不准這麼做。他從國王的立場寫這封信,嚴厲聲明如果學校不禁止「這類愚蠢的內訌」,將失去皇室的支持。亨利八世先前已廢除修道院,將其土地充公,毀滅了歷時數百年之久的宗教機構。這些大學也可能遭到同樣的下場。英格蘭最高掌權者也涉入這場關於希臘文的爭議。摩爾運用權勢聲援他的好友伊拉斯謨斯。希臘文可是涉及到國家利益。

伊拉斯謨斯受到的較大考驗來自一位同事,那就是英格爾施塔特大學的神學教授約翰.梅爾。梅爾學養好,而且採取強烈批判的立場。他指出教會擔憂如何維持權威,勝過翻譯正確字句的枝微末節。「聽著,親愛的伊拉斯謨斯,」他寫道,「你真的認為基督徒會耐心聽福音書作者文字有誤的事嗎?如果聖經的權威現在受到動搖,其他的段落不會被懷疑有錯嗎?」梅爾一語道出問題的關鍵。只要福音書的希臘文被指出有錯,人們隨時會懷疑聖經其他段落也可能有錯,然後真正重要的是,基礎就會開始動搖。福音書作者怎能出錯?梅爾援引使徒受到聖靈充滿,突然說起外國話的故事,來支持他的觀點。「教他們希臘文的並非希臘人,而是聖靈。」伊拉斯斯真的要更正神所教導的希臘文嗎?

伊拉斯謨斯為《約翰福音》開章第一句話的翻譯,成了所有憤怒與敵意的避雷和*圖*書針。千百年來,這本福音書的拉丁文版都是這麼開頭的:「In principio erat verbum」(太初有字)。他譯成的拉丁文是「In principio erat sermo」(太初有對話/論述)。這是極富爭議又吸引人的開場白,故意要讓讀者感到錯愕而特別注意這句話。當時的讀者也確實倍感震驚。時人對這句翻譯撰寫的討論多達數百頁,不少是言詞尖銳的爭辯。從學術的角度而言,伊拉斯謨斯的譯法是有好理由的。奧古斯丁和其他教父也考慮過「sermo」的譯法,因為有神學前輩偏好這個字,因此這個譯法是有古代權威支持的。就「logos」這個希臘字普遍或哲學性的含意而言,譯成「sermo」比「verbum」要接近,但兩個字都沒有傳達出「logos」的意涵。伊拉斯謨斯在註腳中指出,「理性」或「秩序」的拉丁字「ratio」可能又更適切。儘管「logos」和「verbum」這兩個字有些字意相同,複數形的字意尤其相近,但「In principio erat verbum」這一句,在西元一世紀教育水準良好的異教拉丁文讀者讀來,會覺得非常奇怪。然而,正是這樣的古怪用語,出現在此種萬物秩序新論點的第一句話上,反而給人神秘朦朧又吸引人的感覺。不過,讓人驚駭的並非學術研究結果,而是聖經內容竟然能被更改這件事。聖傑羅姆在他那個版本的聖經的前言中,就提到他擔心有人會破口高呼「我是異端之士,褻瀆了神,因為我膽敢增添、更改與改正舊版聖經的內容。」諷刺的是,遭受此預言麻煩的人卻是伊拉斯謨斯。

伊拉斯謨斯非常著迷於聖傑羅姆這位書信作家、可敬的聖經翻譯家和學者,他在西元一五一六年編纂出版了傑羅姆的書信集。這本書是他多年工作的心血。「我死命工作,好讓傑羅姆活在人世,」他在給教宗良一世的信上這麼說。「傑羅姆撰寫文章所花的精神,還不如我為了修復和闡釋他的作品所費的心力那麼多。」在伊拉斯謨斯眼中,傑羅姆是人文主義學者心目中的聖徒典範。散發臭、難受又孤獨受苦的柱頭修士西門,不是伊拉斯謨斯嚮往的模範。他對教宗這麼讚揚傑羅姆:「有驚人的語言能力,對古代文化和歷史的知識淵博,有過目不忘的記憶力,對密契主義文獻瞭如指掌,而他展現神聖創造力的無比熱忱和絕妙的啟示力量,尤其令人讚嘆。」伊拉斯謨斯很高興傑羅姆到沙漠隱修時,把藏書一起帶去。他也會做同樣的選擇。

當時文藝復興世界面臨的危險之大,絕不誇張。以羅馬為中心的天主教是歐洲最大的宗教和社會權威,也是唯一的宗教機構。中世紀所有的神學討論(法律和宗教實踐方式由此衍生而出),都是以拉丁文進行,而且都是以《通俗拉丁文本聖經》的內容為根據。他們所知的《聖經》實際上是一本拉丁文書。中世紀世界的社會秩序和教會權威都仰賴《通俗拉丁文本聖經》的崇高地位。伊拉斯謨斯更改的是傑羅姆的《通俗拉丁文本聖經》。如果一切賴以為基礎的文本可以被更改,教會權威又值多少?如果聖書的內容可以被更改,聖言會面臨什麼遭遇?伊拉斯謨斯引發的社會和道德憤慨,不只是翻譯或用字遣詞的問題。他面臨危險的是社會秩序崩盤。他的批評者擔憂,要是更改《通俗拉丁文本聖經》的內容,教會的地位將受到威脅,儘管伊拉m.hetubook.com.com斯謨斯終其一生是忠誠的天主教徒。從十七世紀的歷史觀點來看,他的批評者想的沒錯。在往後幾百年的時間內,英格蘭成了基督新教國家,有了不承認羅馬權威的教會;日耳曼採用了馬丁.路德所創的新教信仰;瑞士和多數低地國也改信新教。這個思想運動的確造成天主教會嚴重分裂。

只要簡略提伊拉斯謨斯生平的幾件事,就足以證明這些堂皇的宣稱,理由充分。他對英國教育體系的徹底革新占有要角,而且學童使用他撰寫的教科書,長達兩百多年。他為福音書所做的解述註釋本,依當時規定,神學博士以下的神職人員都必須擁有一本。而且每所教區教堂都必須在聖經旁擺這本解述註釋書。他翻譯了許多希臘文著作(包括與湯瑪斯.摩爾合譯盧西安的作品),在當時都是大暢銷書,將文藝復興時期對希臘文化的愛好帶入許多家庭。他書寫並刊行了數千封書信,創造了我們如今熟悉的刻板印象:在書房中的人文主義學者。這些書信讓熱切好奇的世人得以偷聽文藝復興時期名人的對話。這些書信在他的時代非常有名,以至於人們會用「那麼說,伊拉斯謨斯寫給他的信在哪兒啊?」這樣的話挖苦想成為知識分子的人。但最重要的,是伊拉斯謨斯在聖經上的研究成果,讓他成為歐洲名氣最響亮的人。

摩爾在英格蘭達成宗教安頓決議之前多年已被處死。他和伊拉斯謨斯一樣,都反對脫離天主教會。他在世時,積極禁止任何人將聖經翻譯成英文。這並非盲目的守舊之舉,而是非常憂慮英文譯本將會誤導人。比方說,如果拉丁文「caritas」譯成英文「love」(愛)。丁道爾的譯本就採這樣的譯法,而非英文「charity」(慈善),將造成重大的影響,意謂著「信仰」重於「善行」。強調信仰(愛)勝於儀式(慈善)——這可是新教的主張。為了一個字該譯成「愛」或「慈善」,就有人因此喪命、書籍被燒燬,實在是極為諷刺的事。英文版聖經常被盛讚為將聖經從晦澀的外國語文歸還信徒大眾。然而,使用英文其實是支持宗教改革運動的強烈表示。

不過,文藝復興並非嶄新的黎明曙光,一次抹去中古歐洲的黑暗面。這是一場事關基礎文化價值的苦戰。在這段戰史中,一個怪異卻又極重大轉捩點,就是《約翰福音》的開章句:「太初有道」該如何翻譯的問題。基督新教的誕生與信徒懂多少希臘文,以及希臘哲學是否應該在古代或現代基督教占有一席之地,有著複雜的關係。在這個重要轉折,古典學的學習成了西方歷史大進展的關鍵。

伊拉斯謨斯學習希臘文,研究傑羅姆的著作,他懷有深厚宗教情感,無可避免地將他導向以希臘文寫作的福音書。他發現福音書的希臘文既不高雅優美,句構文法也有瑕疵,起碼與古希臘文的作品相較是如此。他還發現聖經有不同的手抄本版本,因此如何從不同版本間裁定何者才是確切的文字,是個棘手的問題。於是,他決定撰寫一本有希臘文和拉丁文左右並置對照的評註版《新約聖經》。這本拉丁文聖經和《通俗拉丁文本聖經》大異其趣,令人驚愕,而且有些希臘文內容幾乎要引發社會危機。他在西元一五一六年倉促出版這本書的第一版。排版錯誤百出,而且註解也寫得頗為草率。西元一五一九年,他到巴塞爾親自督導第二版的印製過程。這一回他毫無保留,增添了許多創新激進的建議和充滿挑戰性的學術研究成果。這是一和_圖_書本彷彿是要寫來改變世界的書。

文藝復興時期標誌了古希臘與羅馬文化在西方世界的重生。歐洲人再度發現古代文化的熱情,激發了這個時代種種的藝術、思想、宗教與社會動盪。世人以各種方式述說過無數次文藝復興的故事。向古代藝術尋求靈感,重新發現古代科學與醫學研究帶來的振奮,以及古代作家的文字感染力,都有助於改變人類如何看待、了解與再現世界。

伊拉斯謨斯的學術論點受到強烈的反彈。劍橋大學的一所學院通過一項正式決議,禁止任何人「用馬、船、馬車和挑夫」將他的書帶進學院。伊拉斯謨斯聽到這件事時,不曉得「該笑還是該哭」。但約翰.斯坦第緒公開在倫敦批判他,讓他感到憤怒。「別讓你的孩子學希臘文,異端主張就是從那裡來的,」是斯坦攻許的重點。他並非唯一公開講道批評伊拉斯謨斯的資深神職人員。歐洲各地的宗教權威,都要信眾別與伊拉斯謨斯沾上任何關係。約克主教艾德華.李所寫的批評文尤其尖銳。他寫了一篇內容詳盡的論文,駁斥伊拉斯謨斯的研究方法和目標,但根據的是西元一五一六年印刷錯誤百出的第一版內容。伊拉斯謨斯將艾德華.李的諸多指正收入下一版的內容,但也發表了一篇文章提出嚴正的反駁。

不像梅爾那麼有見識的批評者著手料理這件事。牛津大學有個不尋常的社團名為「特洛伊人」。還有誰最適合當抨擊「希臘人」的打手?當時有人對那個社團做了這樣的描述:

伊拉斯謨斯直接回應這個論點。他用譏諷之詞和強烈的自我辯解全力反駁。「要是你認為使徒教父所用的希臘文是來自天國的恩典,」他寫道,「那麼那些我們不能試圖掩飾的蹩腳用語,更不用提不文雅的用詞,是哪裡來的?為何要教導差勁的希臘文?」他為自己辯護時,刻意顯得口吻輕鬆:「眾所周知,使徒寫的希臘文不甚正確……」他也提醒願意聽他發表意見的人:傑羅姆就「不怕說保羅的希臘文不完美」。教會專家也自認希臘文的能力不足。伊拉斯謨斯的主張基本上是個歷史觀點:「以往的哲學和神學,都是屬於希臘人的。」學習希臘文不會挑戰教會的根基,因為教會的根基就是希臘文。伊拉斯謨斯訴諸真理和學識,梅爾則訴諸傳統和權威的價值,重演改革派和保守派的典型衝突。

伊拉斯謨斯重寫傑羅姆在中世紀既定形象的方式,尤其驚人。中世紀的基督徒以為傑羅姆聖潔無比到九十六歲去世時都保有處|子之身,不喝酒,也不吃魚和肉。他連「肉」這個字都不說出口。他身穿粗毛襯衣,臥地而眠,每日自鞭三次到流血為止。甚至有個苦修教派以他的拉丁文名字「海羅尼穆斯」名為「海羅尼穆斯派」,注重自鞭和挨餓的修行法。伊拉斯謨斯對傑羅姆的形象有截然不同的看法。「誰能如此精通歷史、地理和古代文化,同時嫻熟所有神聖和世俗的著作?假使你深入他的記憶,就會發現古今每一位作家都在他腦海之中。」隨著伊拉斯謨斯為自己的英雄描繪出正確的形象,他的英雄看起來也愈來愈像他。聖徒看來像文藝復興時期的學者紳士,是因為這些學者紳士想要成聖。相較之下,記憶和語文能力在柱頭修士西門的生活中則不具份量。

這場論戰引發了一些不尋常的反應。伊拉斯謨斯的支持者出版了一本詩集,裡頭每首詩都拿艾德華.李和他的名字當笑柄。但最怪異的反應發生在圖書館中。艾德華.李的書被放在公共閱覽室展示。幾天後,讀者開始報怨圖書館裡hetubook.com.com有股惡臭。館員發現臭味的來源是艾德華.李的書,有人在他書上抹了人的糞便。人文主義學者愛極了這個故事,馬上有人寫了幾首詩讚揚這個抹糞的人。幾年後,湯瑪斯.摩爾在心態沒那麼神聖的時候,給馬丁.路德寫了如下的評語:「路德嘴裡只有髒事、污穢和糞便……一個瘋狂修士和滿腦子骯髒思想的惡棍,滿嘴狂言亂語,一腦子污穢和糞便,只會排糞和滿身沾糞。」

然而,從宗教的角度來說,儘管他的立場曾興起一陣熱潮,但二十五年後就受到冷落。西元一五四六年舉行特利騰大公會議,與會辯論的樞機主教人數之多,前所未見,會中做了糊塗但有約束力的決議:《通俗拉丁文本聖經》「確實可靠」。這並非最好的譯本,也非教會正式核定的譯本,但確實可靠。這些樞機主教並且要求「任何人都不得以任何藉口擅自膽敢貶斥這本書」,即使他們承認書中的譯文有些錯誤。直到二十世紀末為止,《通俗拉丁文本聖經》一直是天主教會唯一准許信徒和儀式使用的聖經版本。新教教派後來使用起方言,也就是庶民的語言,此後,丁道爾譯自拉丁文版的英文聖經成為英語系民族內在生活的依歸。伊拉斯謨斯譯本的爭議則被人淡忘。

有個小故事可佐證伊拉斯謨斯學術成果的驚人影響力。當他發現聖約翰書信的所有古代抄本,都沒有現代版本上的某個句子,他推斷一定是有某個不知名的人,後來才把那個句子加進去的。所以,他把那句話從他的《新約聖經》中刪除。那是《約翰一書》的這句話:「三者都可做證:聖父、聖言和聖靈,而這三者同為一體。」這句話說明了「三位一體」——一直都是個不易了解的概念——該用什麼方式了解。這就是伊拉斯謨斯扎實的研究造成破壞的地方。一個神學論證長久賴以為基礎的句子,突然不再是神說的話。

伊拉斯謨斯學希臘文的初衷是為了拯救傑羅姆。「我寧願跟傑羅姆一起發瘋,也不願和一群現代神學家一起展現睿智,」他在西元一五〇一年給友人的信上這麼寫著。因為當時的基督教學者既不懂希臘文,也不學習古代文化,常誤解傑羅姆和其他早期教父的著作。伊拉斯謨斯體會到,要是想好好了解基督教權威和早期歷史,必須精通古典學。

戰線已然劃定。伊拉斯謨斯是知識分子明星,與歐洲各地的大學者都有交情。他已經積極倡導希臘文的學習達二十年。他現在勤於寫信,試圖拉攏教宗以下各界人士的支持,而且出版了一本又一本著作,為自己的學術成果辯護。至少從一個標準來看,我們可以說他成功了。希臘文的確成了大學教育的必要課程,古典學成了學識與文化的支柱。這成為文藝復興時代的成就。

隨著宗教改革運動和反宗教改革運動的激烈發展,新教運動的濫觴是非常血腥的過程。現代西方世界至今仍會爆發這類激烈的爭辯。宗教改革運動和反宗教改革運動的發展關鍵涉及上古時代。基督教來自上古世界,但信徒應該懂得多少古希臘文才行?假使信徒對聖經的希臘文和拉丁文版聖經採批判態度,以往對教會權威有什麼影響,現在又會有什麼樣的影響?人們該如何評價傳統,是了解新教和天主教之間歧異的重要議題。探討傳統意味著追溯以希臘文寫作的福音書,以及用拉丁文寫作的眾多教父。起碼有幾分,這就是詩人艾略特說的,對「期待見到基督教文明留存」的人而言,學習拉丁文與希臘文非常重要,所指的意思。他知道古典學對了解西方傳統有多麼重要。