第五部 你以為自己從哪兒來的?

2、尋找始祖

——從濟慈到好萊塢又回返濟慈

這種教育模式的影響力無所不在,喬厄特領導下的牛津大學成英國整體教育理念的顛峰。從中學生到統治帝國,到退休享清閒的夜晚閱讀荷馬,古典學是十九世紀紳士養成過程的必要部分。

文官考試制度也有助推行這種教育政策,認真學習古典學可在文官考試多得的分數,其他任何科目都不及,就連殖民地的語言科目也比不上。古典學是教人治國的訓練,那些一路從私立中學、大學,最後任職政府機關的頂尖人才,受的是古代經典的教育。統治印度的公務人員體系,最早是由湯馬斯.麥考在西元一八三〇年代創立的。在搭船出行至印度前,他反覆細讀包括柏拉圖全集、《伊里亞德》、《奧德賽》在內的希臘文學,以及西塞羅和其他羅馬作家的作品。這些就是他為統治帝國所做的準備。亞歷山大大帝一路征服當時已知的所有世界,在他力求臻至荷馬筆下英雄那般的不朽榮耀之時,枕頭下擺的是一本荷馬的書。古代理想滋養了開創帝國,也就是文化征服的野心。

對好萊塢而言,羅馬是用來避開審查制度的名目。如果電影的背景設在古羅馬,就可以利用古代權威來展現在其他時候被視為淫穢、殘酷或令人不舒服的暴力、虐待狂、性行為和奇特表演的畫面。同時,電影也可利用羅馬來探討政治、權力和權威,或是個人對抗政府的主題,而且往往是用針砭時局的方式呈現。古羅馬的作用有如帷幕,將世況做適度的呈現,讓我們看清在其他時候被隱藏起來或過度普遍的情況。

從一九三〇年代至一九六〇年代,描繪羅馬的電影帶有更直接的政治意圖,在義大利是鼓吹法西斯主義,在美國卻是抵制法西斯主義。義大利法西斯黨的黨魁墨索里尼,直言不諱要重建一個羅馬帝國。「我們夢想一個羅馬的義大利,」他早期的一份演說稿中如此宣稱:「意思就是,明智、強壯、莊嚴、有紀律。羅馬的不朽精神重生於法西斯主義:束棒是羅馬人的;我們採取的是羅馬形式的戰鬥組織;我們擁有的是羅馬人的驕傲與勇氣——我是一個羅馬公民。」在他設想的羅馬城宏偉新都市設計中,他預定在羅馬帝國首位皇帝奧古斯都的墓地周圍,建造一座獻給自己的紀念碑。法西斯主義(fascism)一詞,一如墨索里尼所言,源自「fasces」(束棒)這個字。束棒是羅馬官員所持,象徵權威的一束木桿。法西斯主義者利用這個象徵,就是因為束棒與古代權威的這層關係。義大利在非洲征戰期間,他們的政府贊助一部描繪古羅馬征服非洲的史詩電影,並非意外。現代義大利帝國透過古羅馬帝國的意象和故事而得榮耀。

在美國所見的羅馬帝國則截然不同。至少在好萊塢電影中,羅馬人彼此致敬的方式是舉臂高呼「凱撒萬歲!」這種與納粹「希特勒萬歲!」類似的致敬法,最早出現在西元一九三五年,在電影《龐貝的末日》上映前播放的教育短片中,大人問學童:「羅馬人用哪種致敬法?現今哪個國家政府要求人民採取類似的致敬法?」「政府要求」一詞就將美國的自由和歐洲的極權政權做了對照。原先約翰.休斯頓在籌備拍《暴君焚城錄》時,就直言這部片將用「現代手法描繪尼祿一心狂熱要剷除基督徒的情景,就和兩千年後同樣瘋狂的希特勒要消滅猶太人一樣」。

不過,美國人研讀古代經典所得最明顯持久的影響,在他們的政治上。古代英雄,尤其是羅馬共和的軍事和政治領袖,成了他們效法和爭論的典範。他們寫作時,用拉丁文或希臘文的筆名署名,比方「Publius」(帕博黎俄斯)、「Metellus」(麥特陸斯)、「Tully」(圖里)、「Aristides」(亞理斯泰德斯)和「Horatius」(霍雷提俄斯)。他們也拿古代故事當生涯典範,比方華盛頓尊崇辛辛納圖斯。辛辛納圖斯是個農夫(華盛頓的名字「George」在希臘文中湊巧就是「農夫」的意思),他放下鋤頭,到羅馬擔任軍事和政治總指揮官。他履行自己對國家的義務,帶領人民打了漂亮的勝戰,將敵人從義大利驅逐。但任務一完成,他立刻辭掉顯赫的官位,回鄉耕田,過清靜的鄉間生活,等待下一回任務的召喚。因此,西元一七八八年七月四日在德拉瓦州威明頓市,眾人曾舉杯祈求「農夫華盛頓——希望他有如第二個辛辛納圖斯,將受召放下鋤頭,前去治理偉大的人民」。在大西洋的對岸,革命家拜倫勛爵盛讚華盛頓是「西方的辛辛納圖斯,就連嫉妒之神也不敢憎恨他」。來自過往的故事,形塑了事件該如何發生與被人述說。

帝國之母的羅馬給了美國開國元老一個絕佳的典型,讓他們在思索創建共和國時有個參考。這些開國元老也許是英國人,但獨立革命讓這樣的身份有何意涵成了一個政治難題。在形塑美國憲法的眾多概念中,古代典型給了開國元老許多鼓舞、刺|激和啟發。這些古代典型的象徵性權威和豐富的政治哲學,為這些元老自身及其政治抱負帶來靈感。

所有涉及這項拍片計畫的人,都曉得這件事多麼危險。寇克.道格拉斯是這部電影的主要推手和主角演員,他和當時的副總統尼克森會面,先探個風聲:看看政府對他們將黑名單作家寫的小說拍成電影,會有什麼反應?(從往後發生的事件來看,那場會面也能寫成一部非常精采的戲。)電影公司的大老闆一心要片中不含政治訊息,以求利為重。其他參與的工作者則各有想法、顧慮和堅持。後來拍出來的電影顯然和馬克思主義文宣大異其趣。電影將那些集體叛逃的格鬥士之間的情誼,盛讚為正直、忠誠和群體自決的高尚人性價值;將家庭描繪成穩定的價值核心,儘管故事結局是斯巴特格斯身亡,而最後一幕是妻小被迫流亡遠方。這部電影從序幕開始,就將基督教視為「奴役惡疾」和「暴君時代」的拯救之道。在上映的那一年,不但是當年的票房冠軍,也獲得m.hetubook.com.com極佳的評價,同時為廣大美國觀眾帶來他們喜歡聽的訊息。不過,這部電影依舊顯現帝國統治者受權力腐化的危險,以及帝國仰賴壓迫和殘暴手段來統治的現象。或許電影工作者在美國朝向尼克森總統的時代,在電影中暗藏伏筆,等著讓後人提出問題。

濟慈懷抱此等對希臘的熱愛,完全符合當時英國文化潮流。整個世代的浪漫主義派英國藝術家都沉醉於這股「希臘熱」。正當可憐的濟慈在倫敦為藝術而憔悴之際,拜倫卻因醜聞被迫離開倫敦,在海外寫作,成了明星詩人,並且為希臘一死而榮登浪漫主義派藝術家中的英雄。拜倫和當時許多作家與思想家一樣,受希臘力圖脫離土耳其帝國的獨立運動而倍感振奮。這場戰爭給了嚮往希臘的藝術理想主義一個政治化的議題。拜倫事實上可能沒有為希臘獨立戰爭做出任何貢獻,就死於相當平凡的熱病。但他成了浪漫主義派追求自由(在藝術、政治和性關係上)理想的英雄象徵,對自由的追求,也讓「愛希臘主義」成為那個時代的基本信條。

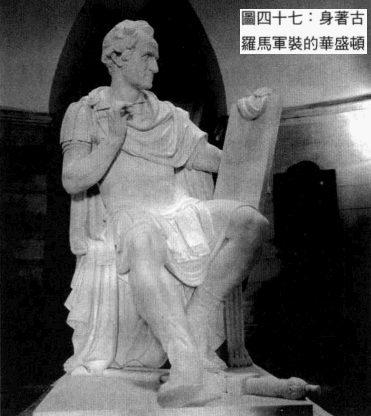

華盛頓屢屢被描繪成裝著羅馬服飾的模樣,因而不讓人意外,他自己也一再運用想像的羅馬來闡述美國人為爭取自由所做的奮鬥。圖四十七是一件雕塑家卡諾瓦所做雕像的複製品。華盛頓穿著羅馬軍裝,但莊嚴的神情透露,他正在撰寫一篇激動人心的演說詞。此時,他已是美國「國父」,拋開劍(劍在地上),改而提起筆。這是一位羅馬共和的英雄再世。

一如拜倫嘲諷濟慈不懂希臘文那般,如果我們不再繼續古典學訓練,現代歷史學者將無法宏觀維多利亞時代文化所懷抱的夢想。重點不是在現今的社會該重造和支持「維多利亞時代的價值觀」、為舊時的偏見或菁英主義感到遺憾,或是感嘆這些價值的失落。重點是維多利亞時期社會的哪種形象,對我們探索「自己從何而來」這個問題有所裨益。回顧歷史的一個危險是,我們拿起的鏡子,只映照出合乎自我利益的事。我們回顧歷史所懷抱的希望是,多了解自己從哪兒來,可能讓我們比較了解自己為何是這樣的人。將維多利亞時代文化想像做平板狹隘的呈現,無助於這種了解過程:我們要想得到一幅具有真實色彩和景深的維多利亞時代畫像,就需要古典學。

因此,電影必須在故事中抵制羅馬——從西索.迪米勒在一九三〇年代導演的史詩鉅片,到西元二〇〇〇年的《神鬼戰士》都是如此。不過,這種形式的抵制就是這類電影之意識型態力量的重要性所在。基督徒是對抗羅馬的革命分子典型。《萬夫莫敵》的序言旁白是這麼開場的:「基督教注定要推翻羅馬這個異教暴政並創建新社會,在基督教這個新信仰誕生之前的一個世紀……」基督徒也許是革命分子,但他們也是打勝仗的戰士,他們的勝利不僅是在歷史發展上,也在用「異教暴政」一詞描繪敵人:既是「異教」又是「暴政」,我們因此知道好萊塢打的是什麼主意。羅馬是「文明世界中心」的概念,可以輕易用「異教暴政」之稱來抹滅。

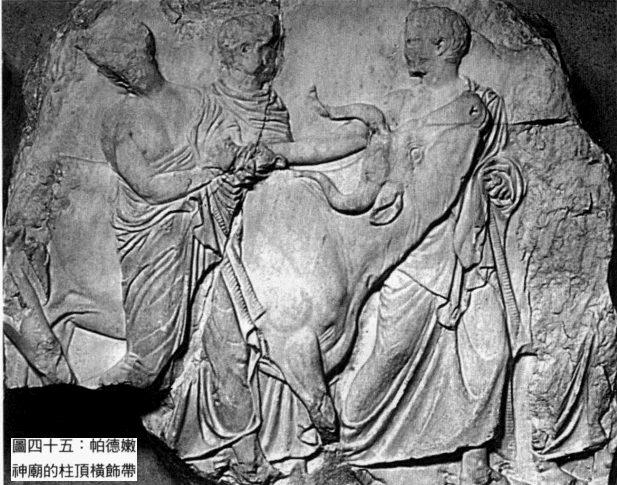

這首詩的形式是對古瓶上的圖像提出一連串修辭性問句,藉此將詩人想洞悉靜默圖像奧秘的意圖做戲劇化的呈現。濟慈的問題讓他出神呆立地面對古瓶之美,儘管滿心嚮往,卻無法進入並參與那個古代世界。大家很熟悉的第四個詩節是這麼說的:

美利堅共和國的開國元老研讀古代歷史和政治哲學,是為了幫助自己做好創建共和國的任務。約翰.亞當斯在西元一七七八年前往巴黎協助富蘭克林進行美法結盟的工作,北美殖民地要順利脫離英國而獨立,和法國結盟是一個關鍵。亞當斯帶著兒子約翰昆西.亞當斯和查爾斯.亞當斯同行。他一到法國,就讓兩個兒子在一所拉丁文文法學校註冊入學。在返國的船上(這艘船湊巧就叫做「聯盟號」),他和約翰昆西一同閱讀西塞羅抨擊卡特林的演說,這是一篇關於政治革命和羅馬共和時期血腥謀反故事的精采演說。等到三人於西元一七八〇年再度造訪歐洲時,亞當斯在給兒子的信上寫著:「我目前的希望是你們把重心放在拉丁文和希臘文上。」

《十字架啟示錄》一開場就是火苗四竄的羅馬城,尼祿一邊彈著里拉琴,一邊盤算著要將大火歸咎基督徒。畫面跳到羅馬街上,有兩名毛髮茂盛、惡棍模樣的人,商討著要抓基督徒去向皇帝拿獎賞。然後有兩個老人在街上碰面,一個用手杖在泥地上畫了一條線,另一人則添上一筆,畫成一個十字架。等老人離開之後,儘管街上來往的羅馬人踐踏著這個標誌,但標誌並未被抹去。歷史的軌跡將往哪兒發展,顯而易見——將朝向一個人世的基督教王國,這也是電影鼓勵美國觀眾認同的歷史。這是不容毀滅的標誌。

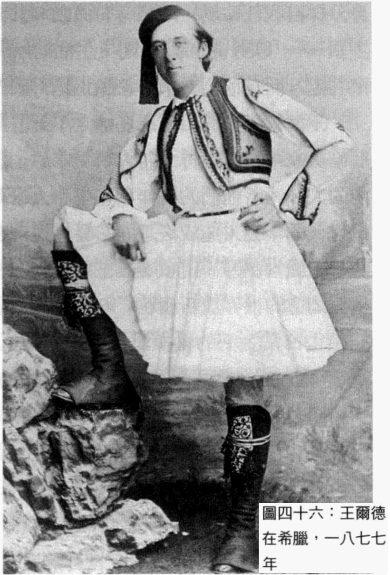

這些浪漫主義派的愛希臘主義者為下一個世紀訂下思想主題。希臘持續散發吸引力,縱橫英國的藝術和文化生活。對於受過教育的階層而言,希臘是個人和文化認同的構成要素。在圖四十六中,我們看見王爾德仍舊一貫愛出風頭的模樣,這是他的第一次希臘行,在一八七〇年代與都柏林三一學院的導師一同去的。這張相片傳達了這類旅行含有的自我創造感。他為拍照而打扮成希臘人,一臉自信的笑容,一隻腳擱在希臘的古岩上,為家鄉和大學的友人刻意營造出一種形象。這是充滿象徵的自我投射,也展現出王爾德往後生涯愛自我表現、引人注意的傾向。他寫信向牛津大學的導師請求延後回去上課,理由是此種希臘行非常有教育意義。他的確受教了。

王爾德在筆記和雜記簿上抄錄了許多佩特、西蒙茲與其他作者的文字片段,這些紀錄顯現出他愈來愈熱愛希臘。他尤其喜愛柏拉圖的哲學和《饗宴》篇中對男性同性|愛的禮讚。筆記中的這些文字顯示王爾德漸漸發展成的希臘風格:「我們為擁抱而摔角,為摔角而擁抱。」他這麼寫道,喜悅懷想著同性|愛與辯證哲學m.hetubook.com.com。他也記下了佩特響亮的名言:「用欲望做哲學。」由於做哲學的「希臘」色彩如此濃厚,「具有哲學氣質」一詞因此成了形容某人「你可以與之談論同性|愛感覺」的委婉之詞。

英國在十八與十九世紀對希臘日益增長的熱愛,顯現出一個正在建構中的文化認同。對十八世紀的美國人而言,古代歷史指射羅馬的意涵大於希臘。這些開國元老也對古典學非常有研究,但關注的焦點和維多利亞時代的英國人不同。在美國,向古典學請益,是引發政治革命的要素之一。

這些詩人、唯美主義者和教育界要人的速寫,或許讓人對維多利亞時期的希臘愛好者的種類之繁多,有了些許認識。但這些簡述無法展現這種熱愛是多麼普遍又廣泛。我討論的人物是十九世紀英國的文化英雄。他們鼓吹的文化風潮為無數受過教育者所吸收並加以仿傚。浪漫主義派詩人和他們懷抱的革命性|愛希臘主義,唯美主義者和他們懷抱的逾越性|愛希臘主義,出身牛津大學的菁英和他們拿愛希臘主義當帝國教育的理念,是從非常不同的出發點前往理想化的希臘,也將各自的希臘做了非常不同的運用。然而,每個群體對希臘的了解賦予了他們權威,這份了解讓他們一生具有希臘色彩。他們對希臘的愛好不只是一種興趣,而是一種回應世界和生活於中的方式,也是他們構築個人身分和文化認同的要素。

華盛頓身上的羅馬式寬外袍和布希的西塞羅

雪萊也對希臘獨立戰爭懷抱熱情,他最偉大的詩作中,有不少都論及這個主題:逃脫社會傳統沉悶桎梏和政治壓迫的奮鬥,和自由希臘理想化的意象有所關聯。普羅米修斯是他反覆提到的人物,他給浪漫主義派藝術家下的定義,就有如這位希臘泰坦神:創造精神為了真理和人類而受禁錮之苦,但一心渴望自由和正義。雪萊也是英年早逝,客死異鄉。他在義大利海濱溺水,相較於拜倫,他的死沒有那般強烈的神話式高尚意涵。然而,奇怪的是,就連游泳也和古代世界的魅力有所關聯。我們現在可能很難了解,西方人到十九世紀末才重新發現游泳這種休閒活動,將它當成運動則又是更晚的事了。儘管古希臘羅馬人把游泳當休閒活動,但游泳史上卻有一段很長的空白——中世紀和文藝復興時期的歐洲人是不游泳的。當時重拾游泳的人,嚮往古代人對運動與鍛鍊身體的愛好,尤其是浪漫主義派的愛希臘主義者,他們幻想著,要效法希臘神話中的里昂德,要泅泳過博斯普魯斯海峽到對岸會情人。游泳就是要像希臘或羅馬英雄那樣運動、那樣拼搏。雪萊最後在游泳中死於溺水,此種死法化成了他具希臘特質之自我神話的一部分。

在英國維多利亞時代的受教育階層看來,希臘是幫助人了解世界的基本途徑,更重要的,是讓人表達自己在這個世界之思想、道德與性意識處境的方式。關於古典學在中學和大學課程中應有角色的辯論何以如此激烈,這就是部分的原因。這場政治辯論縱貫十九世紀,並延續至二十世紀。至今仍未休止。不過,這項辯論於十九世紀開始之時,關注的是兒童學會讀書寫字後,是否應該教導他們古典學和聖經以外的課程。在十九世紀的多數時候,古典學占了課堂百分之八十的時間。那時候受教育者皆嫻熟古希臘與羅馬,就是從這個基礎開始的。

這些令人驚嘆的大理石雕一路顛簸,於西元一八一六年抵達英國,起初展示在一座頗為破舊的建築物裡,當時文化界的要人盡皆出席參觀。濟慈去了,並且把他的看展反應記錄在一首十四行詩裡。「古希臘的輝煌」,它「雄偉的幽靈」讓這位年輕詩人感到「一股極度暈眩的痛苦」。「我必須死去」,他心醉神迷地說,「有如一隻遙望天空的病鷹」。濟慈以一貫的奔放感性,深感能在這些過往意象之前哭泣是令人滿足的事,「哭泣是溫和的奢侈」。這些石雕體現濟慈嚮往的理想主義,但這位詩人為自己無法企及那個境地而哭泣。

羅馬從未遠離美國的通俗文化,無論是在拉斯維加斯凱撒宮飯店的表演節目,百老匯的歌舞喜劇《去廣場路上發生的趣事》,抑或是穿著古羅馬服裝的大學生派對。不過,在二次世界大戰前後四十年間,羅馬是供人以特定又充滿意味的方式來思考和討論美國價值的想像空間。斯巴特格斯的故事大概是最好的例子。在十九世紀,羅柏特.柏德寫於西元一八三一年的劇作《格鬥士》盛極一時,描繪的就是斯巴特格斯的故事。這個劇本贏得一項美國五幕悲劇比賽的大獎,主角是「美國文學作品的原創人物」。早期對這齣戲的評論「驕傲又滿意地」指出,這部戲非常符合「美國人民的特性、品味和文學開創力」。在劇中,羅馬政權被當成英國帝國主義的象徵,斯巴特格斯為自由、家庭和家鄉而戰,就和美國觀眾的先祖一樣,這樣顯而易見的手法,大概不會讓人訝異。斯巴特格斯這個「美國文學作品的原創人物」,成了美利堅共和國的誕生故事,亦即後來電影版斯巴特格斯故事宣傳稿上所謂的「爭取自由的古老之戰」。

美國建國元老在起草憲法時,羅馬的政府組織激發了他們熱烈的討論。羅馬憲法在人民、統治的元老院和選任的執政官之間創造的權力制衡機制,被拿來和他們鄙視的英國君主政體相比較,但羅馬並非總是顯得比較可取。他們讚賞羅馬的軍事勝利,卻對羅馬人對待行省的方式則不敢苟同。也是開國元老之一的詹姆斯.奧蒂斯,曾在西元一七六四年寫道:「羅馬對待殖民地的方式,及其縱容行省各層級官員的貪污和壓迫,是導致高貴羅馬共和衰落的主要原因之一。」亞歷山大.漢彌https://www•hetubook.com.com爾頓則在西元一七七四年用更重的話說:「羅馬是自由之鄉。世人讚揚羅馬的公正寬大,但羅馬用什麼方式統治臣屬於下的行省?他們讓行省成為劫掠和殘暴行徑不斷之地。」希臘善待殖民地,假使英國能多向希臘看齊,而少像點羅馬,也許就能避免什麼事?「事實是,我們是迫不得已,」另一位革命元老這麼寫道:「為了保衛我們的鄉土和子孫不受萬惡之首——另一個邪惡的政府(如果它能配稱為政府)——之苦,不要像羅馬共和末期下痛苦呻|吟的行省。」美國是受害者,是受殘酷專制君主壓迫和被迫反叛的殖民地,就像猶太人和基督徒反抗羅馬暴政那般。

史詩鉅片《賓漢》更是善加利用法西斯主義和羅馬權威的關聯。這個故事的主角是一名被迫對抗羅馬主子的猶太人賓漢。賓漢的童年友人梅撒拉成了羅馬殘酷與權力的軍事代表,他告訴賓漢,羅馬皇帝說:「希望猶大地這個行省能更服從,更守紀律。」他要賓漢「讓你的人民知道,抵抗羅馬是愚蠢的行為。而且比愚蠢還糟糕——那是徒勞無功之舉。因為結果只有一種,你的民族會遭到滅絕。」這種先是要求秩序和紀律,接著威脅要滅絕猶太民族的說法,就是利用古羅馬來反映德國納粹的歷史。這種尖銳的政治影射,顯而易見又具震撼力。

王爾德身體力行了「我們都是希臘人」這句話的意義,他也很清楚,這種宣稱對他那個圈子的人具有的強烈感染力。他發現自己在牛津大學和倫敦一群稱為「唯美主義者」的圈子中如魚得水。這些唯美主義者讓自覺地逾越常俗的行為達到鼎盛。這個團體的成員身份採自我任命制,成員時有流動,共同的特徵是贊同極端的美學主張——「美」是首要原則。生活的所有面向都要從「美」這個標準判定。而在他們看來,希臘正是一個充滿美的世界的典範。

向羅馬師法共和體制價值的,美國並非孤例。馬克思會說法國大革命是「穿著羅馬人服裝演出的」,部分原因是大革命的思想領袖都宣稱受到古代經典啟迪,他們的演說和宣傳冊子中一再論及古代理想,並且利用古代經典來闡釋新的政治制度。盧梭大概是對法國革命分子最具影響力的知識分子,他宣稱自己「愛好自由和共和政體的精神,那種不受羈束、不耐束縛和奴役的性格」是兒時閱讀普盧塔克養成的,就是一個代表例子(蕭伯納生活的年代較盧梭晚了多年,但具有同樣熱烈的改革熱忱,他驕傲地宣稱普盧塔克是「革命家的指南」)。古代作品將革命分子創造成革命分子。

喬厄特也拿柏拉圖的著作當範本,但和那些人以迷戀俊俏男孩的心情閱讀《饗宴》相較,方式極為不同。他的主要教育政策是一對一或稱「導師制」的制度:課堂的形式模仿柏拉圖書中的描繪——蘇格拉底與友人對話,一同思考哲學——的情景。他將柏拉圖所有的著作翻譯成英文,讓柏拉圖哲學成為公共生活的指南,柏拉圖一定會大表贊同。他用柏拉圖的哲學教導學生如何治理大英帝國,從牛津大學的書房到帝國的權力走廊,這套教育法成效卓著。

這類史詩電影常見的軍容壯盛場面,在一九三〇年代的納粹集會展現了新的意涵,尤其是蘭妮.萊芬斯坦深情記錄下的畫面,她是當時德國紀錄片最具魅力的創新人物。就連羅馬社會普遍的元素如奴隸制度,也以這種政治化手法重新解讀。納粹本著他們所扭曲的尼采超人主張,以壓迫弱勢民族為奴的方式,對待他們所謂的「外國臣屬民族」。因此,每部討論「自由」的美國電影,都成了伸張美國價值的政治聲明。為自由而戰的美國建國元老,在羅馬找到他們的共和主義。對二十世紀「為自由而戰」的人而言,羅馬卻是極權敵人的象徵。

這些電影中描繪的基督教不僅是秉持正義精神,抵抗腐化力量。這些電影也讓故事主角揭示美國社會提倡的和樂家庭和正直美德。在《暴君焚城錄》和《十字架啟示錄》中,不但有皈依基督教的描繪,當然還有好萊塢電影一向少不了的——愛上好女人所帶來的動力,這兩件事激發了一個羅馬人逃脫極權政權,開啟一個英雄故事。好萊塢電影描繪的羅馬城基督徒,讓我們看見既是一群弱勢的勇士,也是在世界歷史上必然得勝的英雄,同時代表正義和真理。這樣迷人的組合,令電影觀眾為之傾倒。

濟慈的詩反應了他畢生浸淫於古代世界。他對希臘的憧憬,在〈希臘古瓶頌〉(西元一八一九年)做了淋漓盡致的表達,這是另一首將他面對一件古代藝術品的情景做戲劇化表現的詩。濟慈並非出身上層階級(這個時期的詩人大多來自上層階級),因此沒學過希臘文(拜倫說他的作品是「野花詩」,更嚴重的是,這也是侮辱濟慈,說他缺乏男子氣概——意思是他和所有陰柔的事物一樣,缺乏教育水準和上層階級背景)。可是如今,這首詩經過無數課堂分析,已經成了象徵英國文化追求失落希臘的典範。

王爾德後來的昭彰惡名搶走了一群嚴謹學者的風采。這些包括藝術史家華特.佩特、詩人斯文本恩,以及散文家約翰.西蒙茲在內的人,藉著他們的著作和在牛津大學菁英教育世界的人脈,對一個世代的年輕人造成深遠的影響。他們在美和性意識的討論上,不時拿希臘當參考。這項唯美主義運動的祭司長是佩特,他要他的學生從周遭的世界重新發現「一個充滿精湛技藝的世界,以光輝和技能點化日常生活的細微點滴,並且與人類存有的活躍發展緊密呼應」,這就是他對希臘藝術——他尊崇的典範和期望——的定義。

在好萊塢好人壞人分明的世界,古羅馬屬於哪一邊,顯而易見。羅馬代表殘暴的軍事政權,他們的無情和高效力因和-圖-書過度放縱性欲和腐化而終至毀滅。羅馬是邪惡帝國——而非一個能引發開國元老那般敬佩的文明。在《萬夫莫敵》中,羅馬將軍克拉蘇對此做了一場著名的演說。正當羅馬軍隊全副武裝,行軍踏出羅馬城時,他以恰如其分的豪邁口吻說道:「孩子,那就是羅馬,那就是羅馬的威勢、莊嚴和懾人心魄的力量,那就是有如巨人般跨立於已知世界之上的強權。無人可抵擋羅馬,沒有一個國家能抵擋她,更不用說是一個男孩……安東尼俄斯,面對羅馬的方式只有一種:你必須服待她,必須在她面前卑躬屈膝,必須跪伏在她面前,你必須愛她。」莎士比亞筆下的凱撒「有如巨人般跨立於這個狹小的世界之上」,但莎士比亞描繪出權力和個人野心的複雜面向,而電影《萬夫莫敵》則著重軍事強權的暴虐形象。四十年後允許播映的完整版中,在上述這個場景裡,克拉蘇其實是在引誘由湯尼.寇帝斯飾演的安東尼俄斯,這在六〇年代算是極其大膽的手法。這個細節給了權力展示一個必要的縱欲效果,由於這是一位羅馬將軍對一名奴隸說話,因而讓「你必須服侍她,必須在她面前卑躬屈膝,必須跪伏在她面前,你必須愛」這些話尤其傷人。羅馬是權力的化身,是腐化的力量。

然而,維多利亞時代人士主張的文化構成基礎——研讀古典學和融會聖經,逐漸為現代認知所排除。教育是任何社會在經歷文化變遷之際的戰場,因為教育有塑造作用:教育創造公民。教育對受過完整教育的維多利亞時代的人而言(那才稱得上是菁英)而言,指的就是古典學。他們熟記、共享希臘文、拉丁文和這兩種語文的文學,以及同樣用希臘文、拉丁文和希伯來文這些古代語文寫作的聖經,並認為這是理所當然的事。這些是他們心靈的內容。要是我們不試著了解這些心靈的內容,那能談得上欣賞他們的文化?

西蒙茲則抱持比較特定的主張,專注於性自由的主題。他從自己被社會污名化的欲望,來想像維多利亞時代希臘主義的文化理想。他想像的希臘總結如下:「有如一名剛走出摔角場的年輕男子,抹過油,頭上戴著花圈,一派沉靜,彷彿希臘神靈就出現在我們面前。他的靈魂毋須承受世界痛苦的負擔……也尚未蒙上罪惡感。」西蒙茲將對希臘的憧憬描繪成身為俊秀男孩,而毋須有罪惡感。希臘提供了一個基督教出現之前的無罪惡感天堂。西蒙茲,而非佩特,受到牛津學圈保守派的激烈抨擊,並不讓人意外,因為他們生動想像出西蒙茲主張「我們必須仿傚希臘人」時,指的是什麼意思。王爾德打扮成希臘人模樣的時候,可是很清楚自己在做什麼。

對法國大革命和美國獨立革命而言,古代歷史是一種刺|激、一種啟發,也是一種培養政治理想的方式。研讀古代經典提供了實踐共和政治的思想綱領。革命家用來表達革命理想的語言和藝術意象,都是從古希臘羅馬的眾多典範擷取權威的。想像的希臘和羅馬對塑造現代的歐洲和美國,大有助益。

二十世紀時,羅馬的這種角色經由好萊塢電影,又返回美國文化,不過是以負面的角度呈現。橫貫二十世紀,特別是在二次世界大戰前後的數十年間,好萊塢拍攝了一系列以古羅馬為主題的電影,往往都非常賣座——比方《萬夫莫敵》、《賓漢》、《埃及豔后》、《暴君焚城錄》、《十字架啟示錄》、《羅馬帝國淪亡錄》,還有其他許多部較不賣座的電影。這類電影有不少是從十九世紀的小說或舞臺劇改編的,例如《賓漢》和《暴君焚城錄》。另外一些,譬如《萬夫莫敵》則是從當時出版的小說改編,而且明顯反映了它們是冷戰時期的美國產物。不過,這類電影都是透過古羅馬來討論美國及其意識型態在全球的影響力。在二次世界大戰及之後與蘇聯對峙的冷戰時期,電影工業利用古代歷史進行政治活動。

博物館是被神聖化的往昔故事,而最讓西方人對希臘燦爛光輝感到著迷的博物館,莫過於倫敦的大英博物館。埃爾金石雕以往高踞於培利克里斯時代的雅典衛城之上,妝點著帕德嫩神廟的柱頂橫楣,如今則是該館的鎮館展物。這些石雕既顯現出大英帝國象徵的權勢,也含有歐洲人對想像的希臘的嚮往。大英博物館體現了十九世紀英國的雄心壯志,埃爾金石雕則是與那頂王冠相稱的寶石,因為自浪漫主義時期以降,英國文化就滿懷企慕之情,緊緊凝視著古希臘。

雪萊泅水和王爾德的服裝

想像的希臘是維多利亞時代文化的特點。在過去一百年中,現代英國文化極力顯示自己和維多利亞時期社會有所不同——同時承認那個社會是其根源。維多利亞時代既是現代英國出身的地方之一,也是焦慮探討、拒斥和幻想的對象。在英國,不像在美國,全國各地的城鎮依舊普遍可見維多利亞時期的建築。維多利亞時期的小說依然是在教育課程和改編電視劇占了主要角色。柴契爾夫人倡導「回歸維多利亞時代的價值觀」。英國現代文化從報紙上對文化認同的探討,到描繪長裙仕女穿梭維多利亞時代宜人午後的賞心悅目電影,充滿了對帝國時期的懷舊感,或是對現今殖民時代之後新社會中的緊張關係的冷靜體認。了解維多利亞時代文化,對現代英國事關重大。

王爾德試圖用這樣一個原則總括年輕男子之間的熱烈談話:

不過,馬克思這句話也顯示了,個別的革命英雄如何實踐他們的古典學養。夏洛蒂.柯爾黛是創造法國大革命神話和歷史的人物之一。相傳她只是一個普通的鄉下女孩,以一樁英勇行徑展現了十足的革命精神。她以自由、平等、博愛之名,趁著持殘酷與極端暴力主張的馬拉在浴缸中時刺殺了他。這件刺殺案及後來的審判成了大和_圖_書革命的象徵,這是法國學童至今必學的歷史課程之一。誠如馬克思所言,柯爾黛是裝著古代服裝演出的:她不但扮演了古代史家最喜愛的英雄角色——「誅戮僭主者」,據說她在英勇行刺前也讀了一整天普盧塔克的書。

不過,研讀古代經典對建國元老最大的影響,或許是提供了他們一個努力追求的政治制度理想。山繆.亞當斯期盼波士頓將成為「基督教的斯巴達」。但這種象徵不能太過分強調。因為斯巴達著名的軍國主義、男性軍團生活,以及不甚光明的性行為,都難以融入清教徒社群,即使在波士頓也一樣。然而,山繆.亞當斯的確從斯巴達看到崇尚儉樸、無私、勇氣和愛國的精神,這些是他可善加運用的理念。傑佛遜就沒那麼崇拜斯巴達,他稱斯巴達人是「軍事修士」。約翰.亞當斯則不贊同財產共有制,認為斯巴達的財產共有制「全然瘋狂」。羅馬人,尤其是羅馬共和時期,給予鼓舞他們的力量,但同時也引發焦慮。

對拜倫、雪萊和其他許多知識分子而言,「希臘」是知識分子的集合口號。一個世代的英國知識分子以「憧憬一個理想化的希臘」來定義自己的藝術和政治立場。他們投身革命性的政治和詩藝,主張「自由希臘的意象」對這兩個領域都充滿啟發力。雪萊豪氣干雲地宣稱:「我們都是希臘人。」此舉是為他那整個世代的人表明了理想。

隨著美國持續塑造他們的現代帝國觀,好萊塢在二十一世紀將繼續用什麼方式表達它對羅馬的熱中,令人拭目以待。《神鬼戰士》以其個人對抗腐敗帝國和對忠誠、家庭和正義而戰的傳統故事,在全球的票房都創下佳績,想必會刺|激更多這類電影的產生。可是,美國若是從政治面向思索他們的帝國和軍事行動,可能會以新的觀點看待羅馬帝國。自西元二〇〇一年世貿大樓的恐怖攻擊事件之後,已傳出許多以古代為背景的電影開始籌畫製作的消息,主題大都涉及推翻專制暴君的必要。美國政府發言人也適時地告知世人,布希總統不只仰賴偉大的宗教教誨,也特別向「古希臘羅馬鴻儒俊傑的思想和開國元老抱持的原則」請益,來引導他的政治主張。亞里斯多德和西塞羅顯然是布希總統獲得重要啟示的來源。重點並非西塞羅如何啟發美國總統,而是總統想公開他從古代獲得靈感這件事。看來,美國公共生活將持續透過羅馬表達政治論述。我們要說現在的故事,就需要過去。

來參加獻祭的都是些什麼人?

噢,神祕的祭司,那小牝牛向天叫喚,

牠柔潤的身上滿布花圈,

你要牽著牠上哪個綠木架築的祭壇?

噢,神祕的祭司,那小牝牛向天叫喚,

牠柔潤的身上滿布花圈,

你要牽著牠上哪個綠木架築的祭壇?

然而,到了一九五〇年代,在冷戰時期緊張環伺的氣氛下,眾議院「非美活動調查委員會」窮追猛打任何帶有共產主義意味的事務,那些頌揚受壓制者挺身反抗的故事因而有了不同的意涵。馬克思曾致信另一位共產主義創建人恩格斯,提到「看來,斯巴特格斯是古代最傑出的人物……是古代無產階級的真正代表」。西元一九一九年當波蘭革命家羅莎.盧森堡帶領共產主義者在柏林暴動起義,他們的團體就名為「斯巴特格斯同盟」。《萬夫莫敵》電影原著小說的作者霍華德.法斯特也是美國共產黨的黨員。非美活動調查委員會以藐視國會罪將他判刑入獄,他在獄中才開始構思起草這部小說。這本書的思想立場顯而易見。斯巴特格斯以有如〈共產黨宣言〉的用語召喚其他格鬥士:「世上的奴隸:讓我們起義掙脫束縛。」在故事中,羅馬被視為毀滅奴工的資本主義機器,羅馬領袖則心懷不軌地操控羅馬公民的錯誤想法。好萊塢決定將《萬夫莫敵》這本書改編成電影,著實令人意外。

「希臘文化的風雅透過熱烈友誼這個浪漫媒介而獲得體現。」他的熱烈友誼的浪漫想望需要有「希臘文化的風雅」做遮掩,柏拉圖對欲望的討論尤其提供了一個可供依循的理想形象。對他們這個引人注目又具影響力的知識分子圈而言,愛希臘主義是同性|愛表現的媒介。王爾德最著名小說的主角影射愛好希臘的學術世界,並非巧合。《多利安.格雷的畫像》不願提及「那種無法說出自己名字的愛」,但透過「多利安」這個怪名字,別有意會地影射斯巴達人——最優秀的多利安人,因此也影射斯巴達男人與男孩有性關係的傳統,斯巴達人視男性同性之愛為陽剛戰爭的一部分,而非陰柔的表現。這類的暗示和不自然的笑,是這些喜好美學的師生、作家和藝術家之間的典型局內人談話方式。

相傳這一詩節是從埃爾金石雕得來的靈感,尤其是圖四十五顯示的那段石雕,的確有隻小牝牛仰頭朝天張著嘴,步向即將讓牠絕命的祭壇。從某個角度來說,〈希臘古瓶頌〉以熱烈的方式展現這個希臘具有強大的吸引力,卻同時是令人不解的異己。

亞當斯並非孤例。傑佛遜曾寫道,古典學是「所有學科的基礎準備」,還說他「一星期讀一至兩份報紙,但不願意把讀塔西佗和荷馬的時間拿來讀報紙」。他的書信上充滿希臘文註釋,就連亞當斯也不免感嘆:「主啊!主啊!這麼多希臘文教我怎麼了解他的信。」即使是在農村長大而缺乏亞當斯和傑佛遜所受的古典學教育的華盛頓,也要誇耀身為祖父的他可是勤於購書和懷抱教育熱忱,所以他的孫子傑克一會說話就開始學拉丁文了。這些開國元老抱持這樣的教育理想,學習歐洲人的作法,甚至驕傲地自吹自擂。古代經典令美國人和歐洲人同樣目眩神迷。

在整個十九世紀,政客和教育家讓「教育改革和古典學在教育體制中的地位」一直是全國性的焦點。在這場漫長的辯論中,喬厄特是最具影響力的人物之一。正當唯美主義者在倫敦和牛津城高視闊步之際,喬厄特——和許多唯美主義者相當友好,尤其是斯文本恩——從他擔任院長的巴里歐學院著手,徹底改造了牛津大學的教育體制。