三、克洛敦

「實在遺憾,霍伯里夫人。您知道,事情極為嚴重,很像是謀殺案。」

維妮塔.克爾溫順地坐在椅子上。

「我覺得,我在,呃,盧比納看見過你……」

「對這件事,你們都沒有什麼特別的發現嗎?」

賴德先生頗感興趣,傾身向前:

「羅傑斯會檢查的。」傑派向自己的助手點了點頭。「順便問一下,醫生,你知不知道這是什麼……」

「繼續說吧。」傑派抓了一本護照看起來。「你說得對,白羅先生。」他表示同意。「但你得承認,他們看來真沒份量吧,不是嗎?」

「您認為那個婦人是被謀殺的嗎?」

警官疑惑地看了他一眼。

「大約是兩點。」艾伯特.戴維斯,那位年輕的空服員證實。

老杜邦先生聲稱,他完全不認識死者。整個航程他都沒發現任何異常現象,因為他一直在和兒子討論一個有趣的話題。他沒離開過自己的座位。是的,午餐快結束的時候,他看見過一隻黃蜂;他的兒子打死了這隻黃蜂。金.杜邦先生證實了父親的說法,飛行途中,他根本沒去理會周圍發生的事。那隻黃蜂一直在搔擾他,所以他一下子就把牠打死了。

傑派向白羅愉快地使了個眼色。

「是嗎,老色鬼?看來,你不是整晚都在睡覺囉,嗯?」

「如果一個人說的是真話,他根本用不著害怕!」這個蘇格蘭警場的警探厲聲反駁。

「就是如此才令人氣結。」白羅說。

「你還保存著這支吹管吧?.」

放在桌上的正是一支土人製作的吹管。傑派探長猛吸了一口氣。

「她是個漂亮的小姐。」白羅說。

「繼續說吧,您只是在騙我罷了。」

「你所謂的『某個地方』是什麼意思,克蘭西先生?」

傑派朝他轉過身去:

「那是一個好美的地方。我很喜歡那裏的松樹。」

「很有意思!」赫丘勒.白羅說。

「如果你問我,」傑派警官改換了話題。「我可以告訴你,那兩個法國人一定跟這件案子有牽連。因為他們就坐在通道另一邊,瑪麗.莫里索隔壁。他們外表寒酸,破舊的皮箱貼滿了各種異國風格的外國標籤,一看就知道他們去過婆羅洲、南美或者別的什麼地方。當然,我們不了解他們動機何在,但我敢說,從巴黎那裏可以調查出來。我們會要求巴黎保安局協助辦理本案,他們要花的功夫我看是會比我們多。我可以告訴你,那兩個無賴絕對是我們的目標。」

「現在,那東西已經不那麼重要了;但是,我們最好還是開列出來。你很看重這份東西嗎?」

「朋友,」白羅高傲地說。「若我想殺人,我才不會借助南美印第安人的箭毒。」

他們在討論什麼呢?近東的史前陶器。

這是什麼時候的事?正好是在空服員給他送上咖啡的時候。克蘭西先生向黃蜂一揮手,牠就飛走了。

「應該沒關係,夫人。」

「沒錯!」米契爾點點頭,「那時我去給她送咖啡。」

「那沒事了,謝謝你們。」

「沒有,絕對沒有………不過——」

布賴恩醫生微微笑。

在隔壁房間,傑派探長正在跟布賴恩醫生和赫丘勒.白羅談話。

他走到門口下了命令。兩位空服員走進房間。年輕的那位空服員已經從震驚中恢復過來,看來竟有些興奮;資深的那位則依然臉色蒼白、驚惶失措。

他從手帕裏小心翼翼地拿出他的戰利品放在桌上。「警佐看過,上面沒有指紋,但他還是叫我小心一點。」

「因為她實在醜得嚇人!」珍老老實實地說。

「它是一種可以迅速致死的毒藥。」

「在整段航程中,她離開過自己的座位嗎?」

「那我們就要特別仔細地搜查您了,醫生。」總愛自得其樂的傑派說,「羅傑斯!」

「所以,您曾走過死者的座位?」

「你自己有這種吹管嗎?」

「你就是有本事出現在最意料不到的地方,哪裏有事,哪裏就有你,白羅先生!」

她這邊沒什麼好問的了,因此他們讓她走了。傑派重新開始研究吹管。

警官用和圖書感激的口吻回答:

說話的是那個蓄鬍的小矮子。

傑派仰頭靠在椅背上,望了望白羅。

「不在場證明,啊?」警官陰沉沉地問道。

「我是到過盧比納。」

然而,霍伯里夫人此刻卻平靜多了。她大大方方地坐在指定給她的椅子上,不假思索地回答傑派警官的一切問題。她說她是霍伯里伯爵的夫人;她說她的第一個住址是薩塞克斯的霍伯里莊園,第二個住址是倫敦格羅夫納廣場三一五號。她是從盧比納和巴黎回倫敦的。死去的太太她根本不認識。飛行時,她沒發現任何異常。不管怎樣,她的座位是朝著另一面——飛機前艙的,因此她不可能看見背後發生的事。她沒有離開過自己的座位。據她記得,前艙的乘客沒有人到後艙去過,兩名空服員除外。她隱約記得,好像有兩個男人曾離開後艙去過廁所,但她不能確定這一點。她沒發現任何人拿著類似吹管的東西。

「好的,好的,當然囉。」

米契爾聲音打顫,十分恐懼。

那法國考古學家激動地用法語不知說了什麼,警官也用法語慢慢、小心回答他。

「哈,原來是你幹的,老狐狸?」

「我——我一上飛機就立刻認出你了。」

「你應該沒帶在身上吧?」

「我最後一次看見這位夫人是送上餅乾和乾酪的時候。當時她還好好的。」

「不,」她回答白羅先生的問題。「我沒發現飛機裏有黃蜂。」

「哎,我剛好在追捕一個專門走私的大角頭,幸運的是,他讓我給逮個正著。這是我這幾年來,碰到過最奇怪的案子。好啦,我們來著手研究研究吧。首先,醫生,您能不能把您的姓名和住址告訴我?」

「我想是吧。」珍回答。「發生這種事真可怕,也很不舒服。」

留下了克蘭西先生的住址和姓名,他們就讓他離開了。他看來大鬆了一口氣。

傑派沒聽進去。他在檢查管柄上的價格標籤。

「我也沒有。」戴維斯說。

諾曼.蓋爾說出了自己的住址:馬瑟爾區,謝佛大道十四號。職業是牙科醫生。從盧比納度假回來,曾在巴黎停了一天,尋找新款醫療器材。

「真的?」傑派幾乎跳了起來。

傑派面紅耳赤,看起來很糗。

隨後的問題扯出賭票的事。

「你又來了,白羅先生!呵,您總喜歡使事情複雜化!我們現在就趁那位伯爵夫人還沒準備挖掉我的眼睛之前,叫她來談談。」

「你們是如何分工的?」白羅探問:「你們兩人各照顧一個客艙嗎?」

「你們當中有誰發現過黃蜂在機艙裏飛?」

「是出現過一隻黃蜂,」白羅說,「我們在一位乘客的碟子裏看過。」

「用這種手段是不怎麼光明磊落!」傑派同意。「但它還是奏效了啊!」

「是呀,它們會發出醉人的松香!」

下一個進來的是詹姆斯.賴德,他神情急躁,欠缺禮貌。他到巴黎辦事,現在回來。他不認識死者。是的,他的座位就在她的正前方,可是他得站起來轉身才會看見她。不,他什麼也沒聽到,不管是哼聲,還是叫聲。除了空服員,誰也沒有來過。沒錯,兩個法國人就坐在通道隔壁。整個旅程他們都在談話。其中年輕的那個在用餐結束時打死了一隻黃蜂;之前,他都沒有看到。他不知道吹管長什麼樣子;他從沒見過諸如此類的東西,因此說不上誰有這種玩意兒……

「說實在,親愛的,」維妮塔.克爾用文雅的聲調慢聲慢氣地說。「我們的確很不受尊重,可是,看來眼下也只得忍受了吧!」她坐下,從手提包裏掏出煙盒。「我能抽根煙嗎,先生?」

「這是當然,大部份的名人都是如此。我自己——敝人在下我喔,就曾被看作是一名理髮師!」

「發生這種事真令人懊惱,而且就在我當班的時候,太倒楣了!」米契爾嚴肅地說。

兩個人都搖搖頭。

「啊哈,你離開過。去哪兒?」

「各位女士先生們,在政府官員還沒到達之前,請大家留在自己的座位上。我想不https://m.hetubook•com•com會耽擱你們太久。」

「理由何在?你在想什麼呢,白羅先生?我們一定要找到那支吹管——如果真有這個東西,而且我們並不是在做夢的話。真是一場夢魘!這個矮個子的偵探小說家該不會忽然發了瘋,打算真正犯一次罪,而不只是在紙上談兵吧?毒針吹管?頗像他幹的。」

維妮塔.克爾說:

「對一般人來說很不容易。」

「當然囉……」

扣留的時間並非很久,但是乘客們彷彿覺得過了至少有半個小時,才來了一個身穿便服的人:這人走路的姿勢像軍人,還有一個警察伴隨。他們急匆匆地穿過機場,攀上舷梯,從米契爾預先給他們打開的那扇門走進飛機。

「謝謝您,醫生,請跟我來吧。」

「噢,老兄,一個女孩子會感覺不自在,通常是為了男孩子,無關犯罪啊。」

「我是霍伯里夫人。你們竟敢把我滯留於此,實在太可惡了!」

「你們當中誰是最後一個看見她活著的?」

「你們應當會仔細搜查後艙乘客的全部行李,尤其是手提包吧?」白羅問。

「這是一個很深刻的見解,我的朋友。」白羅說。

白羅點了點頭。

「他可能是個法國警察。」她說,「或密探。」

「在我的這本小說裏,關鍵都是在指紋——如果你知道我的意思的話。書中需要用圖說明——我是說指紋,指紋的位置,指紋在吹管上的形狀,你明白嗎?大約是兩年前,我在查令十字路的一家商店裏看見了這樣的吹管,我就買了一支……而我的一個藝術家朋友,跨刀幫我畫了一幅插圖——當然加上指紋——做為說明。我可以把這本《紅色花瓣的秘密》拿給您看。您也可以向我的朋友問一問這件事。」

「關於死亡的原因,您有什麼想法嗎,醫生?」

「很棘手,這案子,」他說,「太具神秘色彩,不像是真的。吹管和毒針,在飛機上!這簡直是侮辱我們的智慧!」

兩個空服員想了想,然後一起搖了搖頭。

「我去拿放在我外套口袋裏的布萊蕭鐵路時刻表。我的外套放在機尾的入口處旁邊,和一些毛毯、行李疊在一塊。」

「一隻小黃蜂不值得重視,是不是?」

蓋爾問道:

「飛機上還有一位伯爵夫人呢!我猜她就是那位狐假虎威的女人。最好在她失去控制以及咬住內政部質問警方辦案程序之前,先找她談談。」

克爾小姐的回答一如她的朋友。她說她叫維妮塔.安妮.克爾,她的住址是。薩塞克斯郡霍伯里鎮小帕多克斯莊。她是從法國南方回來的。她以前從來沒有見過死者。不,整個旅程當中,她沒發現任何異常。是的,她曾看到某些乘客在驅趕一隻黃蜂,她認為,其中有一個人打死了黃蜂,那差不多是午餐之後的事。

「它塞在一個座位下面。」

醫生和警員離開了房間。

一個樣子有點蠢笨的警察坐在桌邊,把這些內容都記了下來。

「她很漂亮,但很不自在。」白羅說。

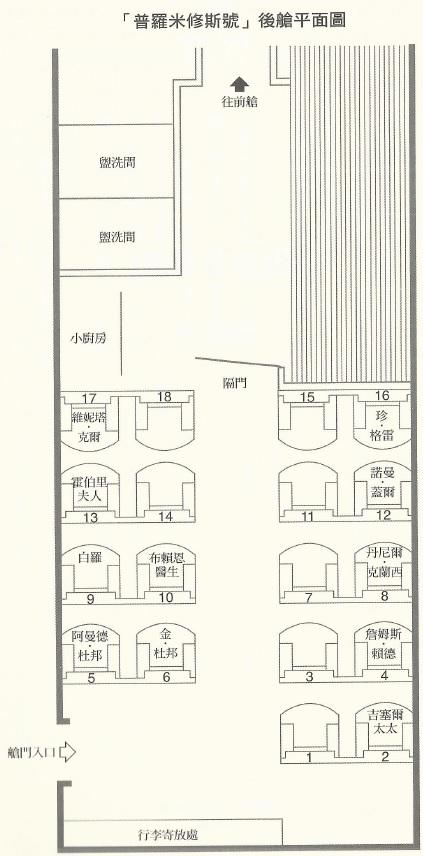

「對!」傑派繼續說。「每個人都得搜,不管他是否抗拒;一切隨身攜帶的物品也必須檢查。這是平面圖。」

「我以前見過她。她經常乘坐我們的飛機往返英國。」米契爾說。

「這位瑪麗.莫里索夫人跟哪個乘客說過話,或感覺上認識誰嗎?」傑派問道。

「這是在哪裏找到的?」傑派問。

「真是被打敗了,」他說。「竟然出現這種三流偵探小說的設計,接下來該找什麼呢?尋找一個到過出產這種東西的地方的人嗎?這種東西可能在哪兒製作的呢?這得問問專家了。可能是馬來半島、南美或者非洲。」

「不做分析是很難說的。鬼老厲是土人很慣常使用的箭毒。」

「九號是我的位子。」

傑派體會地點了點頭。

https://www.hetubook.com.com「噢,我想,這對你有點不利。」賴德先生意味深長地嘟囔。

「你當時沒有發現這個嗎?」

「是呀,我很納悶,相當納悶,不知可不可以找到什麼東西……」

「這是什麼時候的事?」

「噢!請原諒,白羅先生!你圍巾盤得那麼緊,我都認不得你了。請跟我來吧。」

他領著他們穿過機場,但是沒像往常那樣走向海關去,而是拐進了一間小房間。

「我暫時不適合說什麼,需要解剖屍體和進行分析之後才能弄清楚。」

白羅遺憾地睨了他一眼:「看來你還真相信這種說法。」

「非常抱歉,夫人。對您也不能例外。」

「嗯,這樣就已經縮小了範圍。也許我有點兒冒昧,但我想請問您一下,您有沒有發現什麼可疑的現象?」

他以前從沒見過這個死者,飛行期間也沒發現任何可疑的現象。他的座位是面對另一方向——飛機前艙。有一次他離開座位去廁所,然後直接回到自己的座位,一次也沒走到後面。不,他沒見到任何黃蜂。

克蘭西先生慌忙說道:

「不管是誰,總之他的運氣一定是好得驚人。沒錯,天啊,一定是如此。這傢伙一定是個狂人。唔,還剩誰要問?只有一個小姐。把她叫來吧,然後就可以結束這次查問。珍.格雷,聽起來像是個古人。」

「可是,這種東西大概不容易弄到手吧?」

珍佯裝詫異:

「絕對不是。我非常熟悉他們。他們是阿曼德.杜邦先生和他的兒子金.杜邦。他們有好一陣子在波斯灣的蘇薩遺址進行重要的發掘工作,不久以前才回來的。」

「十分抱歉,先生。」

「我的意思是,呃,放在某個地方,但不知道是什麼地方。我……我不是個很愛整潔的人……」

醫生搖了搖頭。

「哪裏有意思?」

「我叫布賴恩。」

「你們下次再見她是什麼時候?」

「這簡直是沒有道理,完全沒有道理!」西塞莉.霍伯里氣呼呼地跺了一下腳。

「噢,當然沒有!我已經半年沒看見它了。」

仍然是這種威嚇的口吻!

「這實在是很無聊的事,但我認為您有職責在身,警官。」

「那你呢,戴維斯?」

「我們的法醫會來驗屍,」傑派說,「但我們偵訊時還是需要您幫忙的,醫生。」

「這是警佐剛剛發現的,長官,」他說。「你們應該會想要看一看。」

警官開了門,布賴恩醫生和白羅走了出去,其餘的乘客都用詫異的目光望著他們。

「您為什麼會注意到她呢?」

「克蘭西說他買過這種吹管。哼,這些偵探小說家!總是把警察塑造成一群笨蛋,步步做步步錯;如果我就學書中那些警探那樣跟上司說話,那我明天馬上被踢出警察局!全是一幫無知的三流作家!這兇手正是那種笨到極點的殺人犯,以為自己可以像那些垃圾作家想的一般安然脫身哪!」

白羅插了進來,提了黃蜂的問題。

「您知道,我以前寫過一本書,裏面就是用這種方法殺人……」

「源頭可能是那些地方,」白羅說。「但如果你仔細瞧瞧,你在這裏可以發現一小片貼紙。看來像是撕剩下的價格標籤。我猜,這個特產是從原產地運來,購自某家古董店的。這倒是讓我們的偵查容易一些。不過,我有一個小問題。」

「謝謝,小姐。」接著他又說:「各位先生女士,請你們留在這兒一下,我要跟這位……醫生談一談。」

「好了,發生什麼事了?」穿便服的人打著公家口吻問道。

「我的天!這是真的嗎?說句實話,我簡直不敢相信自己的眼睛!」

一個穿著藍色制服的高個子警察面無表情地倚在門邊。

「我也沒看見,先生。」

「哪一個座位?」

賴德出去之後,傑派轉身對白羅一笑:

「唔,我——呃,嗯,是的,我是有一支。」

「沒事的,老弟。」傑派警官說。「請坐。護照都拿來了嗎?很好。」他迅速看了看乘客們的護照,「啊哈,這個瑪麗.莫里索(即吉塞爾太太),拿和_圖_書法國護照。你知道她的背景嗎?」

他指了指桌上那小盒裏的一根髒污的針。

「勞駕各位跟我走一趟吧,女士、先生們!」

「我不太確定。那時我們在英吉利海峽上空飛行。可能是將近兩點。」

「我沒看見,先生。」

心緒不寧的米契爾回答:

「所以南美土人就是使用這種東西嗎?我從書本上知道有這種東西,可是從來沒有見過。嗯,現在我能回答你們的問題了。我在飛機上沒有瞧見任何人手裏拿過這類玩意兒。」

「你還是會做一份清單——乘客們的物品清單吧?」

「她當時看起來怎樣?」

「什麼愛爾蘭賽馬會,那根本該被禁掉!」傑派嘀咕了一句。

「首先需要有一份精確的乘客名單,」白羅提出建議,「和一張乘客的物品清單。」

「你們或許是,我的朋友,但我沒那麼肯定。我也在找某件東西,但我不知道那是什麼。」

「先生,您千萬別誤解——我沒有任何動機謀殺她!我可以解釋……」

「克洛敦機場應該不是你的地盤吧,我的朋友?」白羅問道。

「哦,大概是做生意吧。你一點也不知道她是做什麼生意的嗎?」

「真的嗎?」

是的,克蘭西先生有看到黃蜂。牠也攻擊過他。他向來害怕黃蜂。

傑派指了指像黃蜂一樣的小針。

「如果您認為應當這麼辦,那是沒問題的,白羅先生。我不太明白您的用意何在。我們一向知道要找的是什麼。」

「請說吧,白羅先生!」

「那玩意可以殺死人嗎?」

諾曼.蓋爾說:

諾曼.蓋爾羞怯地向珍說:

霍伯里夫人離開後,接著是維妮塔.克爾。

「羅傑.詹姆斯.布賴恩。耳鼻喉科專家。我的住址是哈利大街三二九號。」

有人敲門。一個警員洋洋得意地走了進來,顯然帶來了什麼東西。

兩人不知道要再說些什麼,稍微沉默了一會。最後蓋爾說:

「你說的這一切,警官,當然是完全可能的;但你的某些看法並不正確,我的朋友。這兩個人根本不是你所說的什麼無賴或暴徒。恰恰相反,這父子二人都是知識淵博、成就傑出的考古學家。」

珍打了個哆嗦,諾曼.蓋爾稍微走近一些,好像想要保護她似的。

「我想沒有,先生。」

「盧比納?嘿!」

「呃,是……呃,我想是的……是的,沒錯。」

傑派好奇地瞅了他一眼。

「九號。」

在兩位考古學家之後進來的是克蘭西先生,他顯然來的很不是時候。正如傑派警官所判斷的,他對吹管和毒箭特別內行。

「說吧。」

珍回答了一切問題,足以證明她的清白。她叫珍.格雷,在普魯東街安托萬先生的美容院工作。她的住址是倫敦北西五區,哈羅蓋特街十號。她是從盧比納回英國的。

克爾小姐離開了。

「那是因為你給人家下馬威嘛,親愛的傑派!」

「很不自在?」傑派警覺起來。

他揮手讓空服員離開,白羅往前移動了一下。

他們回到正題。傑派向珍出示吹管。她說她從沒看過這種吹管。她不認識死者,但在布爾歇機場上曾注意過這個婦人。

「而我卻睡著了。」白羅懊惱地說,「坐飛機跟坐船對我而言都是一樣折磨。我只能盡量把自己包緊一點,試著睡一場覺。」

米契爾回頭一看,戴維斯打開前艙的求生間放出了前艙的乘客,現在又去詢問指示。

「我也記得她。我在早上八點從巴黎起飛的早班飛機上見過她。」

警官冷冷瞥了他一眼,繼續問話。「您在飛機上離開過自己的座位嗎?」

米契爾搖了搖頭。年輕的空服員說:

「我能協助你們調查嗎?」

「為什麼他可以出去,我們卻得關在這兒?」西塞莉.霍伯里憤怒地叫嚷。

「好,那暫時就到這裏,等一會兒我再找你們談談。」

「端上咖啡之後十五分鐘。我以為她睡著了……我的天!可見當時她已經死了!」

「我想問一個小小的問題。」

「不……好吧,算是走過。但這是在謀殺發生之前很久的事。我記得,那時我才m.hetubook.com.com剛喝完湯。」

這個要求是合理的,絕大多數乘客都全力配合,只有一個人堅決反對。

傑派皺起了眉頭:「謝謝您,賴德先生,沒事了。」

「送上帳單的時候。」

「我覺得他有點可疑,」警官下了斷語。「他有吹管哪!還有看看他那個樣子,簡直嚇壞了。」

「我沒看過什麼黃蜂。」米契爾聳了聳肩。

「我要將這件事告訴你們公司。竟讓我們和一具屍體關在一起,太可惡了!」

「我向您保證,我身上沒有隱藏任何……呃,吹管或者致命武器。」他一本正經地說。

隨後的一切問題,回答都是「沒有」。克蘭西先生沒有發現任何可疑現象,他當時正全神貫注於設計一個橫跨全歐的完美不在場證明。

矮小的克蘭西先生,急得尖聲尖氣地叫嚷:

「聽著,警官。」詹姆斯.賴德說。「我在倫敦有很緊急的事!」

「他!」年輕的空服員指了指自己的夥伴。

「沒有人會責備你,」傑派警官安慰他。「但我同意你的說法,這件事情確實非常傷腦筋!」

「各位女士先生,我希望不會耽誤你們太多時間。」

「嗯,我想,一定在某個地方……」

「哦,好吧,你應該是對的。她來了。」

警官猝然轉過身去,本來準備堵他一句,但突然他面部的表情改變了:

飛機滑下跑道,一待完全停妥,米契爾便提高嗓門叫喊:

「我手下的人正在搜查飛機。」傑派警官說道。「也請來了攝影師和指紋專家。現在,我想有必要跟空服員談談。」

「可是,先生,我真的沒看到。」米契爾說。

他先聽米契爾講,接著又聽布賴恩醫生講,然後自己彎下腰瞧了瞧那位已死的婦人。他給警察做了簡短的指示,然後向乘客們說:

「我沒有特別注意。我給她遞上糖和牛奶,但她拒絕了。」

白羅先生懷疑地搖了搖頭。

「好吧,醫生。」他說。「我想,我們就不耽誤您了。但是,十分抱歉,恐怕,呃,您得辦理一些手續。每個乘客都無法避免,我們不能對誰例外。」

「是的,先生,您是得解釋。」

「當然相信,這是事實。現在,叫諾曼.蓋爾來吧。」

「你對那隻黃蜂好像很感興趣,白羅先生。」

兩個空服員走出房間以後,傑派快快瀏覽了一遍護照說:

「不會吧?」傑派警官微笑道。「好吧,就來見見我們這兩位優秀的考古學家吧!」

「你呢,戴維斯?」

「胡說八道!」霍伯里夫人生氣地叫嚷,「你們不知道我是什麼人嗎?我要求立即下機!」

「是在幾點鐘?」

「南美洲印第安人的毒箭。」克蘭西先生笑嘻嘻地嘟囔了一句。

「我倒覺得好玩極了,」珍反駁說。「您難道從未花過半毛錢賭馬嗎?」

「沒有,先生。」

普羅米修斯號後艙平面圖

「那麼它現在在哪兒呢?」

「這個婦人大約是在我檢查——那是在抵達克洛敦之前幾分鐘——的半小時前死的。我想不會少於這個時間。我從空服員那裏知道,他大概一小時之前跟她談過話。」

「您能不能大概判斷一下死亡的時間?」

「不,先生,我們是一起工作的。我們一起端上湯,接著送上肉、蔬菜和沙拉,最別後是甜點。通常,我們會先服務後艙,然後再去前艙。」

杜邦父子正在用法語交談。賴德先生在筆記本裏做著計算,並不時對照錶上的時間。西塞莉.霍伯里一隻腳不耐煩地敲著地板,同時用顫抖的手點燃香煙。

下機後,整個場面再也不是由空服員米契爾和醫生控制了。那個纏著圍巾的怪矮子掌握了整個局面。他說話很有權威,所以那些人都依言辦事,沒人提出問題。他向米契爾低聲地說一句什麼,米契爾點了點頭,從乘客之間擠了過去,最後站在通向前艙門邊。

白羅微微眨了眨眼。