第五章 垓下決戰

五、垓下之戰

於是去固鎮縣,剛剛得到消息說,在濠城鎮發掘出古城,可能是垓下城遺址。濠城鎮在沱河南,古城遺址邊鄰沱河,四面圍有夯土城牆,城門四開,引沱河水環繞作護城濠,是一處淮河平原上難得的完整古城址。依依穿行古城,南口城牆高處樹蔭中,立有「垓下城遺址」石碑,誠然信哉!

項羽抵達烏江,烏江亭長整船靠岸,他要載項羽船出烏江河口,渡過浩蕩長江,回到江東稱王再起。想當年,如果項羽上了烏江亭長的船,或許就是如此景象?

漢五年(前二〇二年)十二月,由陳縣撤退到這裡的項羽,決定傾其全力,與劉邦做最後的決戰。經過長達五年的消耗戰,項羽喪失了大部分國土,失去了幾乎所有的盟國,境況日益惡化。經過短暫的休整和補充,集結在項羽手下的楚軍,仍然有十萬之眾,楚軍最精銳的核心力量,跟隨項梁項羽渡江北上的江東子弟兵依然健在。

彭城之戰,劉邦慘敗吃足了苦頭,從此不敢再與項羽正面對決,得到彭越的支援,在忍耐堅守中苦熬了四年,終於在韓信開闢北方戰場的輝煌勝利中迎來了轉機,取得了戰事的主導權。不過,追擊項羽到固陵,稍一孤軍突出,馬上遭到項羽的沉重打擊,不得不以重大讓步換取韓信和彭越的軍事支援,教訓可謂是刻骨銘心。

定遠虞姬墓出於傳說。傳說的內容大都不可靠,傳說的心思往往很真情。我也願意相信,垓下戰敗後,項羽帶走了虞姬的青絲秀髮,一直珍藏到東城。東城快戰前,秀髮自項羽懷中撒出,青絲化作白花,化作白鳥,化作白雲,引來一場白雪……。

東城遺址在定遠縣東南大橋鄉油坊李村,「東城遺址」石碑就立在城牆上。村落農居,清爽亮麗,走進院落,鋪路的都是秦磚漢瓦。

韓信自加入劉邦軍以來,如霧豹出山,風鵬騰空,滅三秦,取西魏,下趙降燕,征服齊國,屢建的奇功,可以用一句話道來:一手打下了大半個天下。不過,對於躊躇滿志、獨步天下的韓信來說,沒有與項王正面交過手,始終是一種遺憾。當他從劉邦手中接過聯軍的指揮權時,他只是平靜地想到,將如何圓滿實現?

垓下古戰場,在今安徽省固鎮縣和靈璧縣之間的淮北原野上。

進霸王祠,出享殿有項王衣冠塚。參拜之餘,想起享殿后的那半副長聯:「司馬遷乃漢臣,本紀一篇,不信史官無曲筆」。我從二十一世紀來,未能臨祠大哭,感墓木余悲,有心穿透時空求往事真相,重構歷史。

出乎項羽的意料之外,韓信軍儘管不利退卻,陣勢旗鼓卻不亂,儘管傷亡慘重,卻始終且戰且退。在項羽還來不及多想之際,從韓信軍兩翼,一直整裝待命的孔熙軍和陳賀軍突然壓迫過來,首先擊潰楚軍騎兵,進而一邊攻擊楚軍兩翼,一邊分兵向項羽軍和鍾離昧軍身後移動,將項伯所統領的楚軍後軍隔離開來,完成了對於楚軍的分割包圍。與此同時,韓信軍也停止了退卻,和圖書會合孔熙軍和陳賀軍,一道對楚軍展開總攻擊。

項羽是軍人,戰死,正是他軍旅生涯最美的終結。項羽的戰死地烏江,千百年來成了紀念項羽的聖地。「生為人傑,死為鬼雄」的燦爛光亮,閃耀在「勝者為王敗者賊」的世風暗影上。

自從彭城之戰以來,劉邦始終迴避與項羽決戰,用堅壁固守的方式銷磨楚軍,用後方騷擾和開闢側面戰場的方式分散楚軍,一直使項羽疲於奔命,不能堂堂正正地在野戰中痛痛快快地交戰一場。如今,撤退中的項羽選擇了一望無際的垓下平野,以沱河南岸的垓下城為據點,分軍布局,擺開決戰的陣勢,迫使劉邦軍不得不前來應戰。

劉邦善於總結經驗,修正錯誤,經過彭城之戰,他自知無能指揮數十萬大軍展開野戰。他有自知之明,明白自己不能與項羽單獨力鬥。劉邦有識人之明,儘管他對已經尾大不掉的韓信不放心,他還是清清楚楚地懂得,與項羽的決戰,只能交由韓信指揮。垓下之戰前,劉邦主動隱忍退讓,居於二線,將漢與諸侯各國聯軍的指揮權,交予韓信,他的心思,更多地放在戰後的諸種事宜的處置上。

垓下在哪裡?古往今來,多說在安徽省靈璧縣東南。我去韋集鎮,在一望無際的淮北原野上,尋得遺址所在。平地開闊,有連綿突起的土丘,傳說是垓下之戰死難將士的埋骨塚。小河中摸魚的農夫為我道說:進去過,是古墓,磚石砌成的,有壁畫。想來,當是東漢墓。

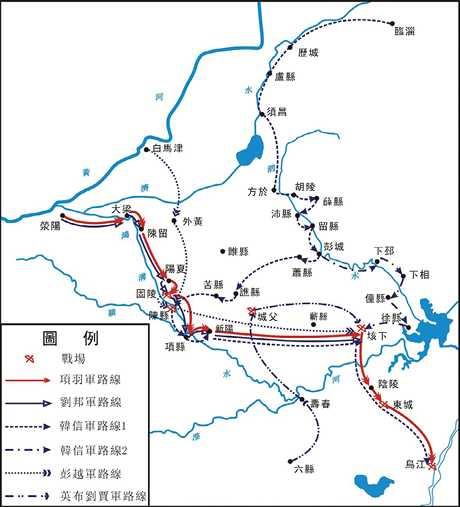

決戰之日,在韓信的統一部署之下,六十萬聯軍擺成三重縱深的六軍陣。第一道軍陣三十萬人馬,分為前左右三軍。前軍十萬,由韓信親自統領,居中突出在前,直接面對楚軍。左軍十萬,由韓信的部將孔熙統領,右軍https://m.hetubook.com.com十萬,由韓信的另一員部將陳賀統領。左右兩軍都退後布置在中軍兩側,做側翼支援,也用來防止楚軍的兩翼突襲。第二道軍陣十萬人馬,由劉邦親自統領,做中軍部署在前軍後的縱深處,做第一道軍陣的依托和支援。第三道軍陣二十萬人馬,分為左後軍和右後軍兩部,左後軍十萬,由劉邦的部將周勃統領,右後軍十萬,由鉅鹿之戰的名將柴武統領。左後軍和右後軍退後部署在中軍的兩側,用作總預備軍,也用來防止楚軍騎兵的背後襲擊。

深陷包圍中的楚軍,在韓信三軍的分割包圍之下,軍陣大亂,無法有組織地抵抗,幾乎全軍潰滅。史書上一句話,十萬楚軍將士,戰死者八萬。可以想像戰況之慘烈。

六十萬對十萬的兵力,在劉邦手裡可能變成混亂,在韓信手裡,則是多多益善。一貫示弱出強、以奇兵取勝的韓信,經過周密地偵查、慎重地思慮以後,決定堂堂正正地接受項羽的挑戰,以硬碰硬。雙方合意選定時日,在垓下平野上擺開陣勢決戰。

在不利中撤退到垓下的項羽,得到漢與諸侯聯軍從各個方向逼近垓下的消息後,心中的陰霾一掃而空,他心中的激|情再次燃起,他期待已久的決戰終於到來。項羽眺望陽光下的曠野,凝視飄揚的戰旗,耳中似乎已經聽到千軍萬馬的呼喊,恍惚中他似乎已經看到,命運之神再一次降臨了自己,楚軍將獲得又一次堪比鉅鹿之戰和彭城大捷。

在項羽的統領下,楚軍始終旗鼓整齊,軍紀嚴明,維持著強大的戰鬥力。楚軍將士,視項羽為軍神,項王在,楚軍軍威在。項王擊鼓,楚軍奮勇進擊;項王鳴金,楚軍從容收兵;只要項王的大旗不動,楚軍磐石不移。八年來,在項王的統領之下,楚軍速戰速決,百戰百勝,多次以少勝多,全殲秦軍於鉅鹿,大敗漢軍於彭城,在大規模的野戰中,從來所向無敵。

清.上官周《晚笑堂畫傳》(乾隆八年刊行)

韓信在項羽身邊多年,對於項羽的為人用事,特別是項羽的帶兵作戰之道,不但做過深入細緻的觀察,而且做過理https://www•hetubook.com•com性的得失分析,第一次面見劉邦時,他據此呈述了有名的漢中對,從事後的結果來看,無不一一中的。不過,這一次畢竟不同。這一次是項羽與自己的直接對決,不但是第一次,也可能是最後一次。

漢代陰陵城遺址在定遠縣古城集村,村中有古建廢墟陳鐸祠,別名霸王祠。傳說當年項王逃亡到這裡,被陰陵農夫陳鐸所欺,誤入大澤,被灌嬰追及,陳鐸後來受劉邦封賞,修建的祠堂遺留至今。

2007年8月,我追隨項羽足跡到垓下,行色匆匆。從徐州楚都出發,走曹村,過符離,下蘄縣,村村鎮鎮,都是歷史地名。到靈璧縣,訪虞姬墓,一步一步走進那段歷史。

項羽軍十萬人,數量只有聯軍的六分之一。不過,對長於以少勝多、以精奇快猛取勝的項羽來說,足矣。關於垓下之戰項羽軍的軍陣,史書沒有記載,我們只能依據項羽一貫的作風和戰法稍作想像。數量處於劣勢的項羽軍,不能如同聯軍一樣,做攻守自如、開合有度的縱深布陣,而是必須集中兵力,主動地迅猛出擊,一舉突破聯軍的軍陣,然後深入潰陣。

這一次對決,時間地點已經由項羽選定,對決的方式也只能是項羽最擅長的野戰,這是對韓信不利的地方。不過,此時的楚國,已經是日下的江河,此時的項羽,畢竟是困獸猶鬥,六十萬對十萬的兵力優勢,在劉邦手裡可能變成混亂的劣勢,在韓信手裡,則是多多https://m.hetubook•com•com益善。一貫示弱出強、以奇兵取勝的韓信,經過周密地偵查、慎重地思慮以後,決定堂堂正正地接受項羽的挑戰,以硬碰硬,雙方合意選定時日,在垓下平野上擺開陣勢對決。

2007年9月,我隨歷史追尋項羽敗退的蹤跡,出垓下渡淮河,過陰陵去東城,一直到烏江。烏江是流入長江的一條小河,進出長江的船隻常在這裡停泊。因為是船舶商旅往來的交通要地,秦帝國以來,政府在這裡設有亭部,負責郵政交通和治安管理,如今依然是河道縱橫的水鄉。

項羽首先展開攻擊。楚軍前軍精銳,在鍾離昧的統領下正面衝擊韓信前軍陣首。楚軍騎兵,由兩翼出動,突襲韓信前軍陣兩側,要在奪取旗幟金鼓,打亂韓信軍的指揮系統。聯軍前軍在韓信指揮下,頑強抗擊楚軍的攻擊,由於兩翼受到楚軍騎兵襲擊,不得不收縮,陷入軍陣動搖的不利形勢,開始退卻。項羽掌握楚軍主力做中軍,緊隨鍾離昧前軍,做掩護支援。看到楚軍有利,韓信聯軍開始退卻,斷定總攻擊的時機已到,項羽一聲令下,親自統領中軍投入戰場,對退卻中的聯軍展開猛攻,準備一舉將韓信軍擊潰。

最先出現在項羽視野中的敵軍,是韓信所統領的齊國軍團。齊國距離楚國最近,此時的韓信軍,已經佔領了楚國首都彭城,三十萬大軍,一部沿泗水南下,大部渡過濉水,從東北兩個方向壓迫過來,將楚軍東去進入東海郡的線路截斷。由陳縣方向尾隨而來的劉邦軍,與渡淮北上的英布劉賈軍會合,從西南兩個方向包抄而來,也是近三十萬大軍,力圖與韓信軍相會合圍。

劉邦項羽議和,以鴻溝為界兩分天下,鴻溝以西屬漢,鴻溝以東屬楚。鴻溝引黃河水口多次變遷,今鴻溝故址界牌,樹立在廣武澗東霸王城邊。