第六章 倒影回聲中的楚與秦

六、尋找傳聞中的歷史流

又去淮陽縣城,四面皆湖,荷葉田田,蓮花點點,依稀到了江南。地面已無陳縣故城的蹤跡,考古的朋友介紹說,文革前城牆還有,知青返城時無處安身,都被削平修了住房。引領下,順著舊城牆地表走過,湖光水影間,彌漫出傷感,期待中的淮陽訪古行,漸行漸遠。

臨場想來,扶蘇墓是毛,陽城古城是皮,扶蘇墓是附會,陽城古城是附會下面的根基。皮之不存,毛將焉附。看來,扶蘇墓的由來,一定與陽城古城相關,「扶蘇司工」的陶文、正是連接扶蘇墓與陽城古城的結點。

考烈王二十二年(前二四二年),在春申君的主持下,楚國聯合山東五國合縱進攻秦國失敗,被迫放棄郢陳,遷都到壽春(今安徽壽縣),也稱郢。秦王政二十一年(前二二六年),昌平君罷相,由咸陽遷徙到陳縣。一年後,他與楚國大將項燕聯手,在陳縣豎起反秦的旗幟,大敗攻楚的秦軍。這一段段秦楚糾結、複雜而曲折的歷史,都與陳縣這個地方相關聯。

由此生發開去,商水縣有扶蘇村,扶蘇村有扶蘇墓和陽城古城,這些在傳聞中被放在同一時代的遺址,背後或許有歷史的關聯。這些關聯,恐怕與《史記.陳涉世家》的那條難解的記載有關,陳勝吳廣起義「詐稱公子扶蘇、項燕」的歷史之謎,或許可以在商水獲得解答?

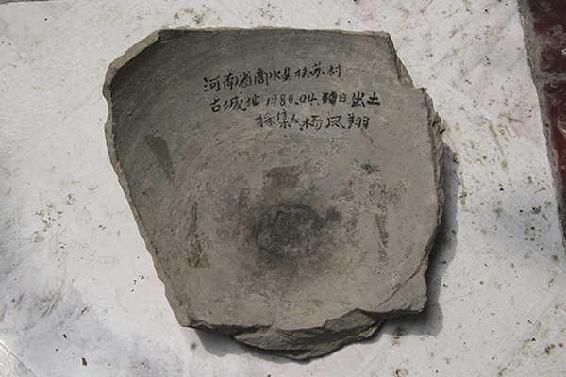

去文管所尋找當年的採集物,時過境遷,人事多變,已經蕩然無存。打聽到當年參與調查的楊鳳翔先生還健在,當即前往拜望。楊先生七十有餘,退休在家,喜迎我等遠道的好古同行。一席話下來,喜出望外,楊先生就是當年陶片的採集人,採集到的四件陶片,有一件還保存在楊先生手邊,欣然展示予我們。大碗大小的陶罐殘底,當中一四方的戳印,陶文據考證為「扶蘇(胥)司工」,陶片上有楊先生墨筆手書「河南省商水縣扶蘇村古城址1980,04,10日出土 採集人楊鳳翔」,是僅存的一件陶片,堪稱珍貴。

昌平君的父親熊元是楚頃襄王熊橫的嫡長子。楚頃襄王二十一年(前二七八年),秦將白起攻破楚國的首都郢城(今湖北江陵),楚國被迫遷都到陳縣(今淮陽),稱為郢,俗稱郢陳。頃襄王二十七年(前二七二

和圖書年),熊元在春申君的陪同下,由郢陳出發到秦國做人質,不久在咸陽娶了秦王的女兒,生下昌平君。楚頃襄王三十六年(前二六三年),熊橫病重,透過春申君的策劃,熊元由咸陽隻身逃回郢陳,繼承了王位,是為考烈王,不久,春申君也回到郢陳,做了令尹,也就是楚國的丞相。

《史記.陳涉世家》記載陳勝吳廣起義「詐稱公子扶蘇、項燕」。秦漢時代,今淮陽和商水都屬於陳縣。商水縣有扶蘇村,扶蘇村有扶蘇墓和陽城古城,這些在傳聞中被放在同一時代的遺址,恐怕與這條難解的記載有關?

陳勝的故鄉在哪裡?多年來一直聚訟紛紜,有人說在安徽宿縣,有人說在河南登封,還有人說在南陽方城。陳勝是古代陳國王族的後裔,大澤鄉起義的九百壯士,都是從陳郡各地召集來的戍卒,他的故鄉,應當在古代陳國境內,也就是秦帝國的陳郡境內。商水屬於古代陳國,距離陳國的首都陳縣很近,扶蘇村的這座古城,應當就是陳勝的故鄉陽城。

循路進了扶蘇村,村裡村外地下,延伸著一座古城遺址,地上還可見到城牆的殘留。上世紀80年代,商水縣對古城做過考古調查,確認遺址屬於戰國秦漢,可能就是陳勝的出生地陽城?

歷史是什麼?歷史是用殘存的和圖書史料,去復活消失了的往事,在終極的意義上講,一切歷史都是推想。我隨歷史到現場,閱讀文獻,考察文物,採集民間傳說,融會貫通中,情不自禁加入到傳說的建設中,體驗到傳聞中也可以尋覓到真實的歷史流。

《史記.陳涉世家》記載大澤鄉起義時說,陳勝吳廣斬殺了兩位押解的將尉,領導九百戍卒舉事復楚反秦,那一聲「王侯將相寧有種乎」的呼喊,千百年來成了平民革命、農民戰爭、甚至階級鬥爭的標誌。奇怪的是,千百年來,人們有意無意地忽視了陳勝吳廣起義的另一個標誌,就是「詐稱公子扶蘇、項燕」,宣稱扶蘇和項燕還活著,起義是在他們二位的領導下進行的。

扶蘇墓在扶蘇村外,是商水縣文物保護單位。歷史考古圈內的人都知道,扶蘇被胡亥、趙高害死在上郡,他的墓葬在今陝西省綏德縣,他從來沒有到過河南商水,怎麼可能會埋在這裡?

宋代地理書《輿地紀勝》稱這座古城為扶蘇城,說:「秦二世時,陳涉詐稱公子扶蘇,此城蓋涉所築。」陳勝吳廣起義建立張楚國,定都淮陽,政權僅僅存在了半年,這座古城,不可能是陳勝修建的。不過,這座古城與扶蘇有關的傳說卻相當久遠。據當地的民間傳說,陳勝在大澤鄉起義打出了扶蘇的旗號,詐稱起義是在扶蘇和項燕的領導下進行的,他定都淮陽以後,宣稱扶蘇戰死,將自己的故鄉陽城改名為扶蘇城,為他修築墳墓,並修建有祭祀的建築。不無可能,或許這就是扶蘇墓的由來?

項燕和扶蘇,都是第一等的貴族,陳勝吳廣宣稱起義是在他們領導下進行的,已經將階級鬥爭的顏色漂白,透露出陳勝可能是陳國王族後裔的信息,相關的事情,我已經寫進本系列第一部《秦崩》的改定本中,這裡就不再多說了。

2009年8月,我隨歷史到淮陽訪古,先去馬鞍冢,看了楚頃襄王夫婦的墓,早就被盜竊一空。就近去平糧台遺址,新石器時代的古城,聚集著商周以來直到戰國秦漢的千餘座墓葬,楚頃襄王墓的車馬坑也在這裡。

這些年來,歷史現場去得多了,對於真實的歷史和歷史的真實有了切身的體驗,開始穿透記實和傳聞,超越紙上和書齋,在行走中獲得動態的歷史流。千百年來,散處各地的古跡遺址,常常被附會上各種民間傳說。這些傳聞故事,假假真真,不可貿然相信。不過,這些傳聞故事,自有自己的歷史,其中常常混雜著歷史的真實。

打聽到當年參與調查的楊鳳翔先生還健在,當即前往拜望。楊先生七十有餘,退休在家,喜迎我等遠道的好古同行。一席話下來,喜出望外,楊先生就是當年陶片的採集人,採集到的四件陶片,有一件還保存在楊先生手邊,欣然展示予我們。

循路進了扶蘇村,村裡村外地下,延伸著陽城古城,地上還可以見到城牆的殘留。上世紀八十年代,商水縣對古城做過考古調查,確認這是一座戰國秦漢時代的古城,東西長八百公尺,南北寬五百公尺,城中有建築和冶鐵遺址。在城東南的堆積層中,還採集到四件印有「扶蘇司工」的陶器殘底。

扶蘇村在商水縣舒莊鄉,距離縣城十八公里。親臨現場的當天,大概是下過雨,路上多泥濘,戰國秦漢的繩紋瓦片,不時散見在路邊。

和*圖*書村外的扶蘇墓意外的大,使我想起長安縣秦二世胡亥墓的規模,屬於商水縣文物保護單位,有一九七八年商水縣革命委員會所立的石碑。扶蘇墓北二百公尺,還有一座墓,據稱為蒙恬墓,已經被平毀。兩座墓葬,都建在古代遺址上,不知何時被戴上了花冠,寫上了扶蘇和蒙恬的名字。商水之所以吸引我,是因為兩位歷史人物。一位是陳勝,秦末之亂的首事者,一位是扶蘇,秦始皇的長子。乍一看,陳勝和扶蘇,風馬牛不相及的人物,怎麼會與商水扯在一起?

這些年來,歷史現場去得多了,開始穿透紀實和傳聞,超越紙上和書齋,在行走中獲得動態的歷史流。千百年來,散處各地的古跡遺址,常常被附會各種民間傳說。這些傳聞故事,假假真真,不可貿然相信。不過,這些傳聞故事,自有自己的歷史,其中常常混雜著歷史的真實。

漸行漸遠中,陳縣淡去,浮現出來的,都是商水縣。商水縣在淮陽市西南,距淮陽不到五十公里。秦漢時代,商水和淮陽都屬於陳縣。因為順道,昨日先去過了。

秦統一天下後,陳縣一直是反秦的熱土,彙集了各種反秦勢力。魏國名士張耳陳餘被秦政府通緝,逃到陳縣隱藏。張良為了復仇離開故鄉,首先來到陳縣學習。秦末之亂,陳勝吳廣起義建立張楚國,首都就定在陳縣。陳縣啊陳縣,不去是不足以瞭解這一段風雲突變的歷史。

陳勝吳廣大澤鄉起義後,不但各國貴族紛紛響應,天下名士學者也前往投奔。以孔子的後裔孔甲為首的儒生們,身懷禮器詩書,也來到陳縣,加入張楚政權。儒生們雖然不擅長騎馬打仗,卻長於製造輿論,建設制度。想來,他們加入張楚政權以後,繼承了大澤鄉起義的傳統,繼續製造扶蘇的傳說,不但將扶蘇塑造成保護儒生的仁者,而且將這些附會傳說實實在在地融入到張楚政權的制度和文化建設中,扶蘇城、扶蘇墓的淵源,也許可以一直追溯到這裡來?

後來,為了親臨歷史現場,查詢地圖文物,得知商水縣有扶蘇村,扶蘇村有扶蘇墓,還有一座戰國秦漢時代的古城,可能就是陳勝的出生地陽城。歷史考古圈內的人都知道,扶蘇被https://m.hetubook.com•com胡亥趙高害死在上地,他的墓葬在今陝西省綏德縣,他從來沒有到過河南商水,怎麼有可能埋在這裡?商水的扶蘇墓,肯定不是埋葬扶蘇的真墓。

大碗大小的陶罐殘底,當中有一四方的戳印,陶文據考證為「扶蘇(胥)司工」。陶片上有楊鳳翔先生墨筆手書「河南省商水縣扶蘇村古城址1980,04,10日出土 採集人楊鳳翔」,是僅存的一件,堪稱珍貴。

秦末之亂的性質是六國復興,後戰國時代來臨。在這個歷史大背景中,陳勝吳廣起義復楚反秦,用抗秦而死的楚軍大將項燕號召楚國民眾,很好理解,然而,同時也用秦始皇的長子扶蘇來號召楚國民眾,就相當費解了。我曾經解釋這件事情說,扶蘇仁慈而冤死,陳勝吳廣起義借助於對於仁者的懷念來反抗暴君,有利於瓦解秦軍和秦政府。雖然也是一種理由,總是不盡如人意。

二〇〇九年八月,我隨歷史到淮陽訪古,直奔平糧台。先去馬鞍塚,看了楚頃襄王夫婦的墓,早就被盜竊一空。就近去平糧台遺址,新石器時代的古城,聚集著商周以來直到戰國秦漢的千餘座墓葬,頃襄王墓的車馬坑也在這裡。

淮陽縣城,四面皆湖,荷葉田田,蓮花點點,依稀到了江南。地面已無陳縣故城的蹤跡。考古的朋友介紹說,文革前城牆還有,知青返城時無處安身,都被削平修建住房。在友人引領下,順著舊城牆地表走過,湖光水影間,瀰漫出傷感,期待中的淮陽訪古行,漸行漸遠。