第一話 紅頭突破人止關

人身肉體的凡人若妄想與泰雅人為敵,想要突破人止關,似乎惟有成為無頭屍之命運,萬幸能逃離者有幾人?

對於決心將台灣據為己物、使其完全降服歸順的日本政府而言,當然恨不得早日鏟除此毒瘤,達成完全統治的殖民美夢。

象徵日本精神的第一高峰富士山位於靜岡縣和山梨縣的交界。富士山腳下的靜岡縣三島市有家輾米廠,日本據台滿十年後,米店主人下山為吉率全家手執日丸旗,歡送長子下山治平入伍。

明治三十九年,霧社蕃的巴蘭社、荷戈社……等社終於降服,歸順儀式在台中州能高郡霧社支廳(後改名霧社分室)以蕃人埋石立誓之禮儀,宣示投降臣服。

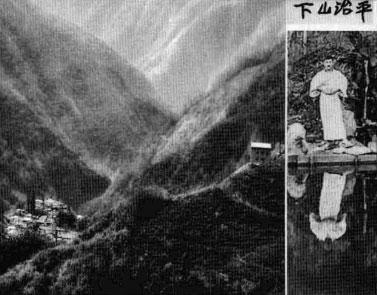

下山治平從軍中退伍轉任員警時,首先任職於霧社分室的白狗駐在所,管轄馬悉多翁、帖比倫、馬卡納集三社。

馬悉多翁下方溪畔西巴洋臺地的賓士不甘神岩,即泰雅族人相傳其祖先發源地。

(左二下山治平,右三下山一,後方為神岩)

(左二下山治平,右三下山一,後方為神岩)

明治三十(一八九七)年,深堀大尉一行十四人,從花蓮往中部勘查能www•hetubook.com.com高越嶺道路線時,全體失蹤。一行人的行李在德鹿谷蕃社(今仁愛鄉合作村靜觀)被發現。日本當局乃藉此名義懲治全霧社蕃未撫服蕃社,禁止食鹽、鐵器、槍彈等生活必需品的交易,封鎖其所有物資來源的管道。

種種情況衡量下,日本軍警於是決定繞遠路,由埔里經過過坑(中正村)、武界(法治村)、干卓萬、依拿各(親愛村),築隘勇線向高峰的巴蘭社推進,再攻向巴蘭社,趁著未撫順的霧社蕃主力去防守巴蘭社,同時屯駐於眉溪山營的日本軍警大隊人馬由人止關攻進,就可以攻克霧社蕃的巴蘭社和荷戈社等了。

接著又在明治三十六年十月六日,利用干卓萬社(今南投縣仁愛鄉萬豐村)的布農族人,以夷制夷,以奉送日常用品為名,引誘霧社蕃中自稱賽德克族、人數最多的巴蘭社(霧社至高峰)、荷戈社(春陽)、羅多夫社(仁愛國中)壯丁到干卓萬社。到達後猛灌酒使醉後追殺至姊妹草原。

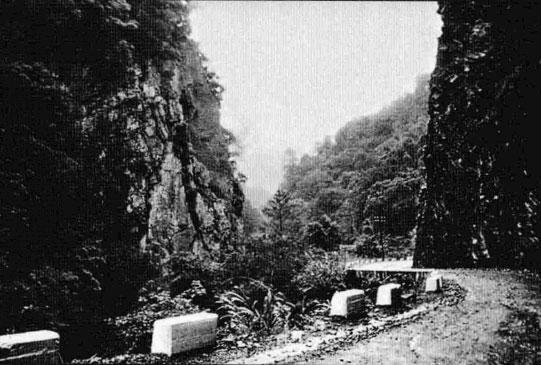

守護中央山脈霧社泰雅族的天然堡壘人止關。

台灣總督府理蕃課要研擬降服霧社蕃、治理蕃政計畫,都會請近藤勝三郎提供意見,並採用其計謀。

日本軍警前仆後繼,一次次企圖突破人止關進入霧社。但是每次都被泰雅人從人止關的山頂落下大石、滾木,射下弓箭阻止……

台灣狀似一片孤葉,漂在太平洋、巴士海峽、台灣海峽與東海之間。地理位置特殊,是東亞經貿、交通的玄關與跳板;而且台灣物產豐饒,盛產米、砂糖、茶、香蕉、菸草、棉花https://www•hetubook•com.com、咖啡、蠶絲、樟腦……等,林業、礦業、水產也取之不絕,因此成為列強競相爭奪之地。

那時台灣平地的治安雖已告平靜。但是統治台灣有個不得不碰觸的大問題,一個讓日本軍警吃盡苦頭,損兵折將難以計數的「大毒瘤」,卻尚無藥可解。這個台灣統治史上的「大毒瘤」,歷經清朝兩百多年,到日本時代,都讓統治者頭痛不已,它究竟是何方神聖?

就在理蕃政策勝敗的關鍵時刻,下山治平也以日本皇軍的身分,參加了霧社蕃的討伐工作——突破人止關進入霧社蕃社之役。

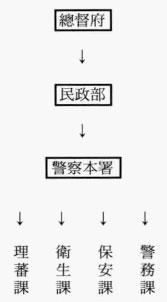

從明治三十一(一八九八)年總督府的編制便可看出,當時理蕃政策已極受重視(左頁表,參考東鄉實、佐藤四朗共著之《台灣植民發達史》)。原住民約占當時全台人口的百分之二,總督府民政部警察本署共設置四個課,其中一個就是「理蕃課」。而警務課有五個警視人員,其中蕃務警視就占兩名。

當時全台各地抗日活動此起彼落,日本政府出動大批軍警,組成討伐隊,以先進精良的武器,剿滅鎮壓反抗軍。

下山治平生於明治十九(一八八六)年十月十五日,滿十八歲入靜岡縣陸軍聯隊,軍事基本訓練完畢後,被派到當時最需要軍警人員的台灣。明治三十八(一九〇五)年初,他到達台中火車站前的干城營區,正式投入日本統治台灣殖民地的舞台。

雙方奮戰拚鬥,六月八日基隆港淪陷,唐景崧由淡水港逃遁到廈門。

同年十月二十二日台南城失陷,劉永福由安平港逃遁到廈門。

此政策是自明治四十三年四月到大正四年三月(一九一〇至一九一五年)對原住民採取武力鎮壓的行動綱領,包括討伐深居中央山脈中部的泰雅族群,使這群未曾遭受異族入侵的山民降服歸順,如此才能達成台灣完全接受日本統治的目的。

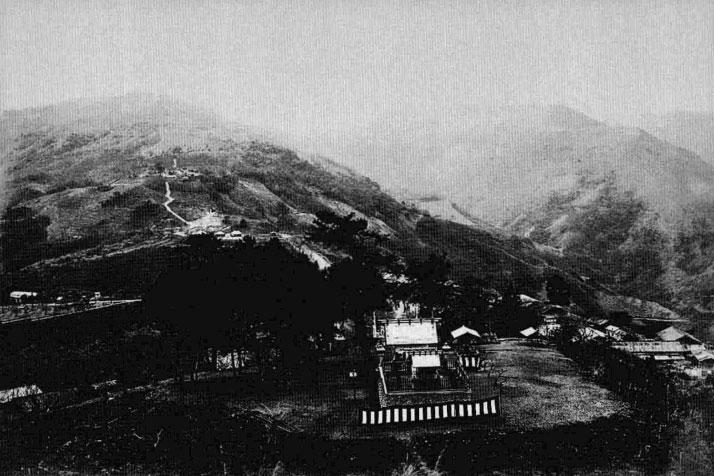

從蕃產交易所拍攝之霧社能高神社,對面山頂是高峰。

曾是霧社蕃區人數最多的巴蘭社址,臺灣光復後成為高峰瞭望台。

日本軍警迂迴遠繞攻克巴蘭社,才完成突破人止關統轄霧社蕃區。

曾是霧社蕃區人數最多的巴蘭社址,臺灣光復後成為高峰瞭望台。

日本軍警迂迴遠繞攻克巴蘭社,才完成突破人止關統轄霧社蕃區。

人止關位於埔里到霧社的中途。埔里到眉溪是平坦之路,由此轉個大彎就進入險山峻嶺、大峽谷,這座「人止關」可說是天神巫毒浮賜給泰雅族民最佳的天險堡壘,屏絕外人入侵霧社蕃地。偏偏想進入霧社蕃地,似乎再也沒有第二條途徑。

這些深居蠻荒,被文明人隔絕閉鎖,離世過著恣意優遊,不知文明為何物,不思改變原始生活的泰雅壯丁,個個身強力壯、健步如飛、靈活如猴。他們謹守天神巫毒浮的「嘎嘎」(Gaga,禁忌與規則),只要外人入境,見一個殺一個。加上憑藉中央山脈合歡山、奇萊山……的天然屏障地理優勢,使討伐工作困難重重。

清日甲午戰爭爆發於一八九四年,次年清政府戰敗,派李鴻章代表和日本代表伊藤博文在日本下關簽定「馬關條約」,將遼東半島、台灣、澎湖諸島割讓給日本。台灣成為日本帝國的殖民地,也成為日本進行東南亞共榮的南進基地。

但要貫徹上述理蕃事業,必先突破霧社人止關障礙,進駐霧社蕃地,以霧社為基地,再模仿清朝的隘勇制度加以改善,軍、警、蕃民共同去完成。

翌年十月,治平服兵役三年期滿,面臨該回內地還是轉任台灣警察兩條路的抉擇。

日方擁有精良先進的飛機、輕機槍、長槍、手槍、山炮……,原住民以蕃刀、刺槍、弓箭、滾石滾木、獵槍應對,作戰時,能敵得過日方的進攻嗎?

近藤勝三郎從香港到台灣經商,看到台灣高山充滿商機,乃先了解其民族性,知道泰雅族人極重視親戚關係,於是設法學習泰雅族語,再娶得巴蘭社的公主。因此能自由進出霧社蕃地,從事樟木建材為主的交易。

早期台灣稱原住民為「番」(日本時代則慣用「蕃」),初期「熟蕃」(平埔族)和住在東部沿海、中、南、北部海拔較低的「生蕃」(高山族)都比照漢人抗日,被統治當局視同剿滅土匪一一平定了,所以已經不算是毒瘤。最後,只剩深居於中央山脈高山峻嶺中的叢林之子,凶悍的泰雅族尚未歸順,成為日本殖民地統治者的眼中釘。

這個「霧社蕃膺懲事件」,巴蘭、荷戈、羅多夫三社壯丁被殺一百三十多人,且沒收其槍枝、武器。目的是削弱霧社蕃實力。但是少數知情且逃回巴蘭社、荷戈社者則敢怒不敢明言。等到此事件受害者兒女長大,便成為霧社事件的遠因。真正主謀者也即此事件的後裔。

其中最令日方頭痛的是打著「誓不從倭」口號成立的「台灣民主國」,公推唐景崧為總統,丘逢甲為全台義軍統領,劉永福為大將軍,改年號「永清」,以有組織的反抗勢力,領導全島抗日起義。

當時警察訓練所分甲、乙二科:甲科是從成績優異的巡查、監守中挑選、培育成優秀的警官,受訓時間四十週。乙科則是每年從日本內地招募普通巡查,www.hetubook.com•com受訓二十週後分發到台灣當巡查。

第一任總督樺山資紀於明治二十八(一八九五)年六月二日基隆港外的橫濱丸船上,自清廷代表李經方手中正式取得統治台灣的權利。

據說有個日本人,常自由進出霧社蕃界。這個神通廣大的人是誰?他就是綽號「蕃通」、「生蕃近藤」,一個名叫「近藤勝三郎」的日本商人。

日本政府為全力推展五年理蕃計畫,警察本署發令給軍方,鼓勵適合當警察的退役皇軍,參加轉考台灣警察人員甄試。治平的長官一致認為他將會是理蕃警察俊才,一再推薦鼓勵他轉考甲種警官。下山治平終於列名於軍官轉任甲種警官訓練所的榜單上,接受四十週嚴格的訓練後,決心為實現國家的理念,投入五年理蕃計畫。

雖然尚有零星的抗日餘火未燼,但是到該年十一月日方已視台灣全島的平地大致平定了。

下山治平所屬的台中聯隊和警察隊,由埔里出發駐紮於眉溪山營,等待第一隊人馬的進攻令。果如預料霧社蕃將主力移往防守巴蘭社,因此治平與其同僚輕易的突破人止關,和第一隊人馬合力攻克霧社諸蕃社。

第五任總督佐久間左馬太經深思熟慮後,終於訂出了「五年理蕃計畫」。

日本軍警前仆後繼,一次次企圖突破人止關進入霧社。但是每次都被泰雅人從人止關的山頂落下大石、滾木,射下弓箭阻止。正當日本軍警人仰馬翻之際,河谷上方殺聲震天、刀光閃閃湧出凶暴猙獰的紋面壯丁,手執刺槍、蕃刀,身背弓箭,隨著「卡嚓」「卡嚓」聲,入侵者的血染紅了溪水,日本軍警幾乎全都成無頭屍。而雙手提滿人頭的蕃丁,則歡唱凱旋歌,旋又遁入蔥鬱的叢林,神出鬼沒地隱身雲霧之間。