第十四話 從亡國奴到歸化

三月八日,國民黨正規軍從大陸到台灣的基隆、高雄登陸,鎮壓反叛軍,造成台灣人死傷數十萬。親日分子和台灣菁英被殺的最多,這就是二二八事件。

研習期間,我和阿宏帶瘧疾藥品給母親服用,可憐三歲的外甥征雄,天真無邪地站在夜空下指著星星說:「舅舅,媽媽變成星星在看我呢!」聞之令人鼻酸,我們就把征雄帶到台中了。有一天凌晨天未亮,大舅媽和兩個阿姨竟不約而同急著來敲門說:「貝克的靈魂來告知她將回巫毒汗了。」母親當時可能是迴光返照,還很有精神地用蕃語和她們聊了一會兒。

水溪畔農業指導所空屋,當林務局苗圃的工人。

(雙手提水澆樹苗的苗圃工人下山一)

(雙手提水澆樹苗的苗圃工人下山一)

民國三十六年十二月底深夜,文枝陣痛,在完全沒有醫護人員的深山野地裡,幸虧前四個孩子由產婆接生的過程,我都親眼目睹,因此在松柴火暗淡的燈光下,親自迎接下山誠來到世間。

昭和二十(民國三十四,一九四五)年,「哇!哇!哇!」三女操子宏亮的哭聲伴著警笛,在產婆陳阿滿的接生下響起。操子似乎能預知美軍的空襲,每次望向天空嚎哭,警笛就隨之響起,因此她被封「警笛」這綽號。可憐文枝在生活物資極貧乏,只能憑票排隊購買,無法讓家人溫飽的戰爭末期生下操子,坐月子期間,只吃過一次肉食。那是以她豪華高價的和服換得一隻鵝,讓全家人解解饞的。雖然我常抽空去溪邊垂釣,孩子們在小溪流捉小魚蝦,撿河蜆、鴨蛋,母親在宿舍邊種菜,但是顯然大家都營養不良。

文枝受雇於埔裡人陳春麟所開的大峯行雜貨店內附設之郵政代辦所。

(左二陳春麟、右二井上文枝和來考察郵務人員)

(左二陳春麟、右二井上文枝和來考察郵務人員)

這時,剛好阿宏的二女兒綠出生,亞娃依阿姨到台中幫忙照料,留下罹瘧疾重症的媳婦靜子和孫子征雄,獨居於距離村莊有一段距離的白狗駐在所祝融餘屋內。母親、文枝、鳥居叔叔從馬烈巴輪流去照顧靜子與征雄,埔里的張進乾醫師也兩度去診治,然而靜子仍回天乏術,死後埋在瑞岩村。數日後,鳥居叔叔被發現陳屍在靜子墓邊,不知是病死、餓死或自殺?

下山一夫妻為兒女教育前途與生存申請歸化為中華民國國民。公文幾經往返,民國43年5月獲准的證書,遲至44年初才到手。

其間曾模仿蕃產交易所辦法,想一兼兩顧為家庭和村民而努力,但約兩個月後就被告密,說我為收買人心企圖反叛,因此被迫停止。後來仁愛鄉第二屆鄉長,曾被日警安排娶花岡二郎遺孀高山初子(高彩雲)的中山清(高永清),自幼是我的好朋友,他因同情而聘我擔任力行村幹事,約兩個月又被密告,以外國人不能當公務員撤職。

有一天,保護站主任林淵霖來巡視指導,他畢業於東京早稻田大學,在日本生活過十五年,極同情我的身世遭遇。他說:「為偵測氣象,美資在霧社電源保護站成立高峰、立鷹、廬山三座瞭望台,但被派到高峰瞭望台的人,都只住一夜,因被鬼怪騷擾,寧願被革職,也不肯再上山服務。假如我聘你為臨時雇員,單槍匹馬到那鬧鬼的地方,白天每兩個小時觀察記錄天象,包括:風向風力、溫度、溼度、雨量、雲彩的變化。缺雨時趁烏雲飛臨,燒含碘化銀的木炭製人造雨。住在強化玻璃屋裡,日夜只要發現疑似火燒山,即刻以電話通知保護站和霧社分局。那個人人害怕的鬼地,只要你膽子夠大,沒人和你爭工作,你可以安心的按月領薪水,安頓家庭。」

生活驟變,水土食物不合,文枝、母親和我相繼病倒。沒生育的猶凱依阿姨,把我的孩子們帶回其家照料。幸虧古市公醫尚願為我們診療,但https://www•hetubook•com•com是醫藥不足,文枝瘧疾引發心臟衰竭,公醫兩度宣告死亡。我和孩子真誠地哭求她不能死快回來,文枝憑著極度想為孩子活下去的意志力,兩度都復甦過來,公醫直呼:「這是不可能的奇蹟。」

數日後,鳥居叔叔來電話:「我到埔里送別友人住了一夜,結果我們兩家的東西遭竊一空。」我急忙趕到霧社,兩人一起到霧社派出所報案,承辦人愛理不理說:「我們只接受中國人報案,你們日本人到日本報案吧!」已成亡國奴,遭竊一貧如洗,又能如何?

然而在日本的父親卻獲得我們全家族所搭的那艘遣送艦,疑似被魚雷擊沉,無一人生返的通知。且從此毫無音訊,只好報成失蹤人口。直到一九五二年四月二十四日父親去世,臨終前還唸著:「我要先回天國和台灣的家人團聚。」

沮喪於回日本已鐵定無門,本想認命的在百業俱退廢成半原始生活的馬烈巴務農養家。但深明大義的文枝不肯,她說:「我依然可以隻身到無人敢耕種的可烏卡恩鬼地學著種地瓜、芋頭、小米、樹豆等維持生活。可你是師範畢業生,不要計較都沒領到薪津,善用專才,貢獻給無辜失學的可憐學童們,才是你目前該為母親的族人盡的責任。」

「二月底,我們歸台日軍在和歌山縣田邊漁港集合,上船前伍長說:『目前台灣人和國府軍為爭政權進入戰況。若願留在日本的,政府會給你們日本籍,堅持回台灣的請上船。』原本就是日本籍,一心只想快點見到家人的我,第一個跑上船。到高雄下船,才知事態非常嚴重。

抽麻紡成線、植物染、織布縫成麻衣,文枝都能得心應手,下山家已能適應山地生活了。但是回日無門,兒女無法取得學籍,為前途著想,只能下山申請歸化國籍,一和文枝決定搬到霧社。

(前操子、和代、文枝抱誠,後排左武,右下山一)

(前操子、和代、文枝抱誠,後排左武,右下山一)

脣亡齒寒,失去國家保護的亡國奴,誰來保障工作權和教育生存權?我不能讓兒女一直得不到學籍,飢餓時似丐童到處向村民討地瓜吃;不能再讓過勞的文枝生命遭受危害。我們必須下山去申辦歸化為中華民國國民,尋求新國家的保護,才有可能過正常平凡安定的日子。

瞬間淪為亡國奴的下山一一家和靜子落難深山,過著比乞丐更窮困潦倒的生活。

(左一下山一,左二亞當頭目生的14個女兒中唯一存活的阿金.亞富,右井上文枝抱著誠)

(左一下山一,左二亞當頭目生的14個女兒中唯一存活的阿金.亞富,右井上文枝抱著誠)

為推廣高山蔬果,阿宏也擔任霧社農校農業指導所的農業技術指導員,政府配發了一間宿舍給他。那天晚上,我倆陪伴傷心欲絕的昌男走回那間宿舍時,突然出現了一群神祕的不速之客,其中包括謝雪紅等人,他們遊說我們兄弟:「國民政府的軍警官吏,貪贓枉法不守紀律,只會欺壓善良百姓。你們泰雅族最英勇擅戰,深明大義地引發過震驚國際的霧社事件。現在全台灣人正團結一致在和國民黨軍抗戰。你倆兄弟實在應該發揮影響力,發動高砂族響應,共同推翻國民政府。台灣本就該回歸你們台灣人管呀!」

看到文枝赤足荷鋤,背著竹籮筐,日出而作日入而息,雙手結滿厚繭,全家人身穿文枝學族人抽麻纖維紡線織成蕃布的粗麻衣,我心痛如絞。我到情治單位報到時,文枝為填飽孩子的飢腸,赤足著麻衣在雪地尋找食物,結果暈倒鬼田,若不是被小舅舅夫婦發現,不餓死也凍死了。

民國四十一年初,首度全家下山到霧社申請歸化國籍,因典子、操子照片上的光頭被我以黑墨塗色而被退回。同年七月,第二度全家下山到霧社申辦歸化國籍手續,孩子們終於獲准暫無學籍寄讀仁愛國小,頭兩年我到處找臨時工勉強糊口。高鄉長以為我們已經申請歸化手續,安插鄉公所臨時雇員該不成問題,結果才上班兩個多月又被密告。反正要遭革職,我乾脆扛下令鄉長傷腦筋的清流、中原埤圳貪汙案下台。為了生活,阿宏叫我到霧社電源保護站的苗圃(昔農業指導所)和圖書當工人。

接著換我從心窩到側腹、肚臍上劇痛如絞,隨著嘔吐感,全身冒冷汗。我將腳抬高頭垂床下防吐。母親請公醫來,他說:「這是胃痙攣。」趕緊替我打針服藥。

從民國三十五年到四十一年六月,在文枝的鼓勵支持下,我幾乎都以無薪義務教師度生涯。早期數年,我集合白狗蕃、馬烈巴蕃學童們,一人肩挑校長、老師、工友之職來教育他們。陸陸續續,有些人肯暫留蠻荒不便的力行國小,從事教育工作,但一直明顯人手不足。

黃姓主管利用蕃產交易所,訛詐山民的勞力和山產品。我指責他不該魚肉村民,他懷恨在心,竟把我們趕出警察宿舍。突然間失去居所,幾經尋找,只有舊卡目甲烏社可烏卡恩吊人頭的櫸木上方斷崖邊,尚存一間外頭下大雨裡頭也下小雨的廢屋勉強可住,無論如何總比餐風露宿好。後來橋本警察可憐我們孤居鬼地破屋,發動村民在他家下方蓋了一間山屋讓我們住。

民國52年操子師範畢業,以其薪俸按月付五百元貸款方式,于霧社農校上方買下屬于下山家在臺灣的第一棟自己的房子。

(下山家屋前的下山一、井上文枝夫妻和五個兒女)

(下山家屋前的下山一、井上文枝夫妻和五個兒女)

東京讀賣新聞社記者奧村,不相信文枝一家人是山地人,為他們家人照相刊登報端。拜奧村之賜下山家才與日本親友取得聯繫。

(前排武、操子、誠、典子、和代,後排下山一和井上文枝)

(前排武、操子、誠、典子、和代,後排下山一和井上文枝)

當我回到出生地馬烈巴,景色依舊人事全非。日本人只剩石川主任和古市公醫。主任安排我們暫住於昔時的宿舍,懷念的精工舍大立鐘,好似父親般屹立著等待遊子。馬烈巴駐在所也更名為南投縣仁愛鄉力行村望洋派出所,昔時漢人黃姓警丁升任派出所主管,馬烈巴的橋本和野上也升任警察了。

我們從馬烈巴下來後,首先擠在阿宏的宿舍,再搬到昔日霧社公眾浴場、再搬到指導所的工寮、又搬回霧社山地宿泊所,直到民國四十五年,郵局恢復營業,文枝被聘為臨時雇員,我們搬進郵局宿舍。不到四年搬家五次。民國五十二年,操子師範畢業,以她的薪水分期付款購買了霧社農校上方的房子,我們的生活才算安定了。

我恨自己真是孬種,娶到如此賢德的日本貴族女,卻讓她隨我在蠻荒的深山,受盡煎熬。我真的萬般無奈,該怎麼辦呢?

接著文枝帶著憂鬱哀傷的眼神,沉重地說:「今天正午,昭和天皇以收音機發表『日本無條件投降』的聲明。」怎麼可能?這個青天霹靂的消息,我無法相信。文枝又說:「美軍在廣島、長崎投下原子爆彈,造成數十萬人死傷,整個城市毀滅。天皇一定是為守護全民的生命、財產,不得不宣告投降。日本一投降,我們家族將怎麼辦呢?」文枝紅著眼眶與鼻頭,囈語般喃喃自唸著。 天皇一宣布投降,台灣人歡欣鼓舞,舞龍舞獅大放鞭炮,瞬間都恢復用台語交談。戰爭末期,阿宏奉命成立下山海防部隊,以中尉部隊長身分,防守敵軍從台東登陸攻擊。日本投降後,解散部隊回台中農改所宿舍。此時家人被台灣暴民圍困數日無食,阿宏想偷偷去買食物,才出門便被打得遍體鱗傷,嚇得三更半夜帶著全家,逃離玻璃被打碎的宿舍,到我溪南的宿舍避難。 盟軍統帥麥克阿瑟命令在台日軍向盟軍成員之一的國府軍投降,蔣介石(中正)派陳儀到台灣接受日軍投降。一九四五年十月二十五日是台灣光復節,台灣重回祖國懷抱。一九四六年二月,除極少數擁有特殊技術人員被國民政府留任外,所有日本籍的軍、警、政、教人員全體被解職。在台日本人,四十八萬八千多人,開始強迫分批遣送回日本。國民政府限定每人只能帶一件行李、棉被一組,一千圓日幣現金、食糧兩袋,其餘家產,全數沒收充公。遣送名單上,有母親的日本名字下山龍子,她認為一旦去了日本,一輩子無法再回到台灣。她叫我把全家人帶回去,她要孤身回馬烈巴,依親務農至死。第一道遣送令到達時,因為母親的堅持,耽誤我m•hetubook.com.com們登上遣送艇的時間,反而因禍得福,沒有葬身海底。

溪南真是個人情味濃郁的好地方,眾人出錢出力為我們雇一台卡車,送給我們八罐米和各種食物,還有七位青年幫我們搬行李,送我們到霧社。

「日本戰敗後,我從南洋的東帝汶遣送回日本,滿心以為到日本就可和家人團聚。結果長野縣南佐久郡海瀨村的叔叔說:『你母親和妻兒所乘的遣送艦沉沒於太平洋,應該都葬身海底了¬。』這消息太沉痛,我絕對無法相信。於是返回東京找佐和子、晃男和你父親,答案都一樣。我仍不相信,心想:母親和靜子、征雄一定沒搭上遣送艦,一定還在台灣等我回去。於是申請回台灣尋親。

研習回來,文枝稍有起色,吵著要接孩子們回家。不料猶凱依阿姨和亞富.午馬姨丈堅持:「貝克臨終時交代,四個孩子中,一個要給我們撫養。」我們硬要把四個孩子都帶走,他們以和孩子們一起死要脅。典子也很奇怪,緊緊抱著其姨婆不跟我們走。沒辦法只得把典子留在大阿姨家了。

下山一最失意落魄潦倒時的酒鬼朋友。他整日沉浸酒海麻醉自己,曾吐血溢滿臉盆,曾與毒蛇醉蓋同被。

民國41年,下山一全家從馬烈巴到霧社走了14個鐘頭,暫時借住下山宏家。下山一和文枝站在櫻花台決心為兒女追尋光明的人生。

美國出資在廬山、立鷹、高峰建立氣象觀測所,高峰曾是巴蘭最大蕃社,日本討伐霧社之役此地死傷慘重,村民遷中原後荒蕪傳鬧鬼。下山一受聘當臨時雇員孤守高峰,家人生活才算穩定。

(外國人為美國大使)

(外國人為美國大使)

當下我和阿宏義正詞嚴的拒絕:「日本戰敗後,台灣理所當然的該回歸其祖國。奉勸諸位不要再擾亂台灣的安定和治安。」

民國三十六年二月二十七日,台北大稻埕一個賣私菸的寡婦林江邁,被菸酒公賣局的六位取締官沒收私菸和錢。林婦為撫養家中老小,哭著跪求還錢,那些黑心惡官不但不同情,還把林婦推倒,以槍托踹打成重傷。

仁愛鄉第二任鄉長高永清之妻即花岡二郎遺孀,為花岡留下遺腹子的高彩雲(初子),她是文枝小學校、高等科同班同學,因不忍同學落難協助安插當村幹事、鄉公所臨時雇員。

(左一下山一、左二高鄉長、左四高彩雲、右一井上文枝)

(左一下山一、左二高鄉長、左四高彩雲、右一井上文枝)

日本時代人口最多的馬烈巴(力行村望洋)因地層滑落崩塌遷移至呸魯曼(太陽部落)下面,這兩個村看似一個村落了,看來呸魯曼使人敬畏的馬赫尼早已走入歷史。

我泣求文枝先帶兒女回日本,他日母親肯去日本或回天國後,我一定設法回去團聚。文枝咬破雙手拇指,垂淚苦思,終於決定全家人同去馬烈巴孝養母親,我立刻到新成立的埔里區公所找區長陳鳴環,他同情我們的遭遇,特別允許暫時遷住到馬烈巴去。

「好不容易通過國府軍和台灣人設的重重關卡,三月八日晚上抵達台中農改所,見到我母親和兒子很高興。我才不相信靜子死了,大家都喜歡故意捉弄我。阿一你是最真誠的人,快帶我https://www.hetubook.com.com去看靜子。」

我的舅舅阿姨們聽到日本人開始要被遣送回去,突然湧到我的宿舍說:「珍貴的公主得落葉歸根,不許帶去日本。」於是母親和亞娃依阿姨、靜子、征雄被馬烈巴親友搶走。阿宏被國民政府留任為農業改良技|師,文枝和孩子吵著要回日本,若將母親託付阿宏,可說兩全其美,我就能安心回日本。可恨飽受台灣人驚嚇的阿宏,耳聞很多日本人被殺死,正好埔里的中村部長被台灣暴民殺死,膽小的他依賴我成性,堅持:「哥若回日本我絕不留台灣。哥留下來我才要留下來。」為了照料年邁多病的母親,除了趕到馬烈巴,我還有路嗎?

失去國家保護的下山一,做任何事都被密告受阻,馬烈巴六年半歲月大部分做無俸給的義務教師,每兩個月還得到台中情治單位報導。四個孩子平時和代和武進教室上課,誠躺在樹下蕃布吊床由操子看顧。課餘則結伴尋找喂乳婦到處找奶水讓誠喝。

民國四十三年五月,我們終於獲得內政部許可,拿到歸化為中華民國國籍的證書。希望不堪如我,也能如林木般有用處、為家庭,社會國家有所奉獻,因此申請歸化時選擇姓林。當我名叫下山一時,大部分生活於坎坷黑暗中,期望歸化後轉運光明,因此我為自己取名光明,從此追尋光明的一生。

霧社電源保護站就是霧社事件時的公學校,升旗台周圍改成氣象觀測站,主任換成很會講日語的中國東北人劉朝顯,他同情下山一孤守高峰六年,將其調回霧社。

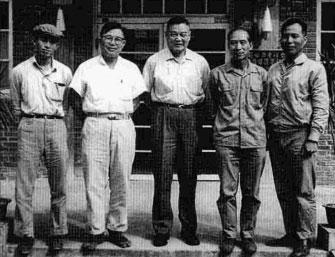

(左三劉朝顯,右二下山一)

(左三劉朝顯,右二下山一)

她們走後,母親對我說:「阿一,我是無知的高砂族,我寶貴的孫子們需要文枝和你照顧。我替文枝先去巫毒汗守護你們。你們不要悲傷,不能哭泣,遲早我們會在巫毒汗相聚的。」說完就斷氣了。那大約是民國三十五年三月中旬,我悲痛的將母親安葬在日本人墓地。

住到海拔一千七百公尺的高山部落,交通郵政都十分不便。我們收到五封遣送令,無奈都已超過時限。第六封,好不容易應該有足夠時間趕到基隆倉庫集合,偏偏我被台中情治單位拘押,馬烈巴的親友,沒有一個人肯幫文枝揹孩子下山。一個路途不熟的東京弱女子,怎麼帶著一群孩子下山趕到基隆?只能愣看著「最後的遣送令」,悲痛地飲泣了。

美機的空襲日漸激烈,昭和二十年,埔里附近的雙冬、川中島傳出敵機投下炸彈事件。有一天警笛響起,大家慌亂地戴上護頭巾躲進防空壕,操子的「警笛」停不下來,文枝被眾人厭惡的眼光集射,羞澀地翻出營養不良乾癟的奶頭搪塞操子飢饞的嘴。和代突然大喊一聲「奶奶!」,隨即衝進敵機掃射的彈林,將耳背重聽的家母,拖進四季豆架間,幸虧有驚無險。

醉生夢死非為夫為父者該為。當時師範畢業者算高學歷,但為了養活妻兒,下山一搬進濁

原本祖國意識強烈,歡喜回歸祖國的台灣人,看到陳儀帶來接收台灣的國府軍,衣著不整,渙散無章,身揹鍋蓋、雜物,腳穿草鞋,像極逃難者。加上知識程度不高,不講究衛生,光會欺壓百姓,讓台灣人從高度期望到極度失望,都不願意被一群貪得無厭,高傲不講理的新官統治。林婦事件正好讓不滿的台灣人借題發揮,宣洩怒氣,和國民政府的軍警對陣,占領廣播電台,呼籲全台團結一致,共同趕走新政府,台灣政權,台灣自理。

問心無愧、求生意志高昂的我沒向惡勢力低頭。深居高山不問世事煩慮的我,後知後覺地走過死亡的幽谷,方知台灣發生了重大的二二八事件。

鳥居叔叔購於霧社街頭的房子已充公,他借住舊警察俱樂部。叔叔說:「我已是台灣人,寧死也不回日本。」求我為他申辦一起住到馬烈巴的手續,和-圖-書等獲得許可證後他就趕到馬烈巴來。馬烈巴的親戚六人來接我們,三個孩子被揹著,文枝抱著操子坐上竹轎,被兩個壯丁抬著,有一個人揹著我們換洗的各一套衣服、炊具、一罐米,其餘的行李都放在鳥居叔叔住處,等馬烈巴親戚忙完運送日本人下山後,再搬上山。

失去國家保護的亡國奴,誰來保障工作權和教育生存權?我不能讓兒女一直得不到學籍,不能再讓過勞的文枝生命遭受危害。我們必須下山去申辦歸化為中華民國國民,尋求新國家的保護……

原來敵機似將魚池阿薩姆紅茶廠誤為軍事要地,投下數枚震耳欲聾的炸彈,把學校的玻璃也震碎了。接著無數傷者,以擔架抄近路穿過我們學校,送往埔里醫院。溪南公學校的教室變成臨時軍用倉庫,學生只能在戶外上課了。

高峰瞭望台設在我岳父首度當理蕃警察的巴蘭社。那兒曾是日本軍警進攻霧社蕃地的大戰場,雙方戰死無數。為了妻兒的生活,我孤獨地守護瞭望台五年半,直到霧社也成立氣象觀測所,新主任劉朝顯把我調回霧社電源保護站。這裡往日是霧社公學校,霧社事件時曾死傷無數呢!

文枝產後第三天,鄰居到學校緊急相告。原來家中無存糧,文枝起身舂小米,因用力導至腸子流出體外,倒臥血泊。我把文枝抱到床上後,立即借用警察電話,求馬卡納集曾當過護士的梅子來相救。她看了說:「不曾見過此情況,愛莫能助。」情急之下,我以洗得乾乾淨淨的雙手,將腸子塞進文枝的腹腔,連一顆消炎止痛藥都到不了手,只能求文枝靜臥好好休養,求她為了孩子和我,堅強地忍痛活下去。感謝堅忍的文枝,她終於熬了過來。

後來我接獲參加台中師範兩個月的研習後,可在國民小學任教的通知,我興奮地趕去住在阿宏的宿舍參加研習。

在南洋打敗仗的高砂義勇軍,陸續回到故里。他們愛穿日軍衣帽鞋,大搖大擺地在深山地區活動。為此,我三番兩次被情治單位約談,說我被密告將日軍三千多人藏匿於奇萊山區,準備反叛國民軍。所幸都約三、五日便讓我帶著輕傷回家。 民國三十六年三月中旬,因二二八事變,交通處處封閉,佐塚昌男突然由阿宏陪著,從台中步行,繞過東勢、梨山,現身馬烈巴。昌男說:

高峰瞭望台的工作是每兩個小時要紀錄溫度、濕度、風力、風向、雲彩、雲量、雨量、火災等,並以電話向霧社電源保護站報告。久旱不雨時下山一還有燒碘化銀制人造雨。

此事件最後一役,由留學日本的黃金島領導台中一中、台中師範的二七學生部隊三十多人,三月十六日在埔里烏牛欄(愛蘭橋)和從日月潭來的七百多國民黨軍決戰,學生軍潰散後,謝雪紅等逃遁入山區。最後知道謝雪紅逃到廈門,此事件才算終結,我才被釋放。

先前我被密告將三千多日軍藏匿奇萊山的案件尚未結案,又被密告謝雪紅一行人也被我暗藏奇萊山中,準備和日軍合力對抗政府。真是屋漏偏逢連夜雨啊。 滯留台灣深山的我,依約定每兩個月到台中情治單位報到。這次莫明其妙地,一進門雙手就被綁起來吊著毒打,逼問我:「你把謝雪紅和日軍三千人藏匿在何處?」「二七部隊台中師範的學生軍,是不是你策動的?」為了莫須有的罪名,我嚐盡各種酷刑,也暈倒多次,常被冷水潑醒後又反覆逼供。若不是想到山中受苦受難的妻子、兒女,我必然早就熬不過煎逼,走向黃泉。

當昌男看到靜子的墓碑,「啊!」的一聲,淚水和膝蓋一起跌落,突然暈倒在墓前。

古時吊掛出草人頭的大櫸木盛傳鬧鬼,因此離村落又近又平坦的可烏卡恩這塊鬼地,只有文枝和下山一敢去耕種。文枝每天赤足日出而作日落才歸,曾饑寒交迫昏死於此。

八月十五日的黃昏,我從溪邊釣魚回來,沿路氣氛怪異,家中被不安的陰霾籠罩。靜子單手抱征雄,另一隻手拿著昌男從東帝汶寄來的信,哭著衝向我:「哥!騙人!騙人!看看昌男從戰場寄來的信,封封都是捷報,日本絕不可能戰敗,日本不會投降啊!」激動地哭叫著。