第三天 野火

屍體解剖室

因此,媒介實驗就落到了伯頓身上。

最成功的寄主則是能容忍寄生物,或者把寄生物變成對自己有利,使它們為自己服務。

伯頓已經知道一些關於細菌擴散方面的事情,有關死亡的機理也略知一二:血液凝結。但問題是,生物體是如何進入人體的?

他打開兩個籠子之間的通道。活鼠依舊活著。

伯頓看著所列內容,搖了搖頭。抗凝血劑可能不管用,但事實是,有某種東西阻止了這一過程。解決這問題的辦法出現了,他知道要採用甚麼辦法。

舉例來說,眾所周知,在四百年前,梅毒曾是不治之症,一旦染上,全身就會潰爛流膿,通常捱不到幾星期就會喪命,但經過幾個世紀,人類和梅毒螺旋體已學會共生共存。

這些實驗比較簡單,直截了當,只要回答疾病如何傳染這類問題。伯頓從排成一排的幾個鼠籠開始。每個籠子各有單獨的供氣裝置,可以用不同的方法使供氣裝置互通。

過濾器讓感染原通過了。伯頓檢查了一下:直徑二微米,約如一個小細胞般大小。他心裡暗忖,他剛剛得到了一項非常有價值的資訊:感染原的大小。

他知道生物體是透過凝固血液達到殺戮的目的。很可能它們一進入人體就開始使血液凝結。如果從皮膚進入,那在皮膚表層之下就會開始凝結;如果從肺部進入,就會在胸腔開始凝結,然後向外擴散。

他認為從理論上講,這是令人滿意的。

他拎出一隻死鼠,抽掉籠中的空氣,等到空氣完全揮發為止。在降壓過程中,死鼠風化了,一下子突然裂開。伯頓對此視而不見。

從檢查來看,這些動物全是死於血管內凝血。所有容血器官——動脈、心臟、肺、腎、肝和脾的血全都凝固得硬如岩石。這全在他的預料中。

但實際上他們仍然必須隔離、了解它們,並找出對策治服它們。

伯頓甚至在他初步的調查中就考慮到了腦子的問題。回首往事,令人遺憾的是,伯頓沒有循這個調查線索得出具邏輯性的結論。他沒和圖書有如此調查求證是受限於掃瞄的論據之影響。掃瞄結果告訴他,凝結從肺部開始,一、兩秒後向上經過頸動脈擴散至腦部。

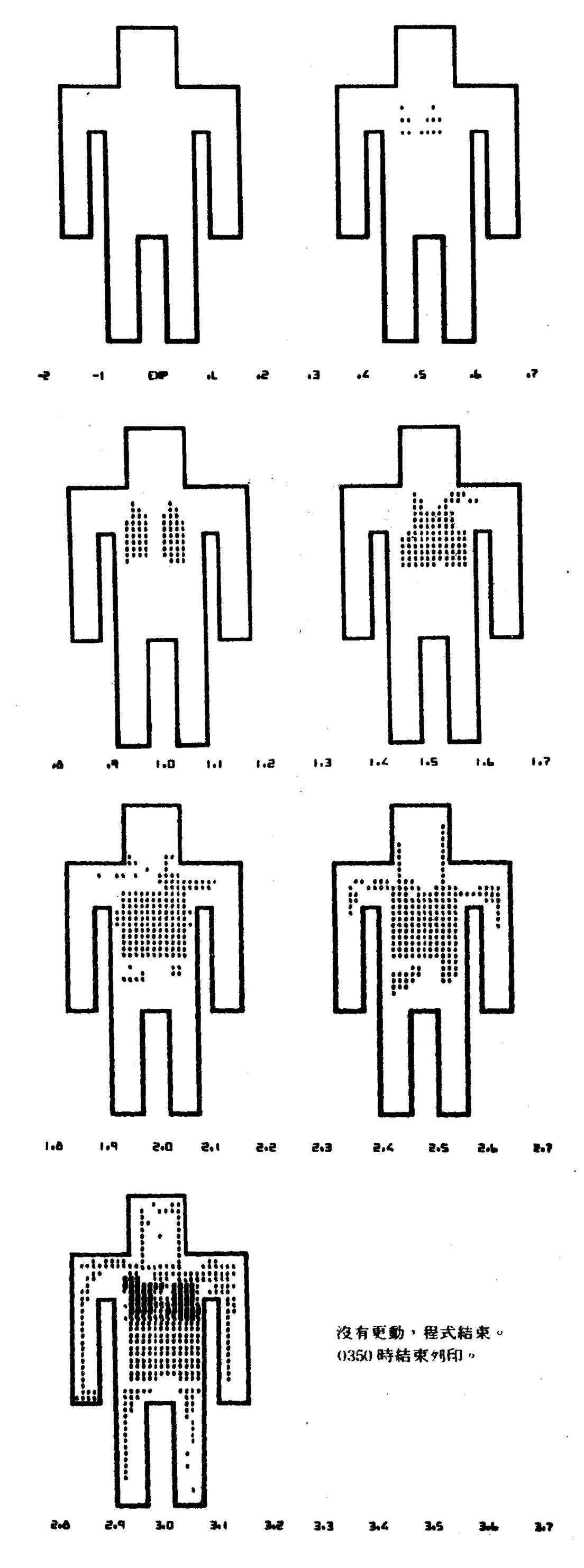

掃瞄儀將在一連串人體方塊輪廓圖上列印出掃瞄結果。他設定好電腦列印程序,然後把恆河猴暴露在含有致命微生物的空氣中。

屍體中的病毒無害。

下一步同樣簡單——確定死去的動物是否具有潛在的感染性。

這就是說,來自外層太空的生物體要達到足以危害人類的程度的可能性微乎其微。人人都認識到這一點,但又覺得不管怎麼說還是應該實施野火計畫。伯頓當然贊成,但心裡總古怪地感到他的預言已經實現。

相反地,他把注意力轉向原先的解剖樣本——曾放入太空艙的第一隻挪威黑鼠和第一隻恆河猴。他對這些動物進行了全面解剖,卻將抗凝血動物扔掉了。

他把死老鼠放到一邊,這就鑄成了一個關鍵性錯誤。

「大部分的細菌,」伯頓說,「在體內活不到傷害人的時候就已死去。總的來說,人體的生存條件不利於它們生長。人體不是太熱或太冷,就是酸性或鹼性太強,又或者含氧量過高或不足。人體對大部分細菌來說,就像南極洲不利人類生長一樣。」

但是,那次他還獲得了另一個訊息。伯頓後來說道:「我曾擔心死亡和血液凝結不是同時發生,或者說至少不是完全吻合。在我看來,一般人不可能在三秒內就死亡,但是似乎更不可能的是——體內的血液總容量——五夸脫——會在如此短的時間內凝固。我好奇地急於知道是否有可能形成一個單一的、關鍵性的凝塊——在腦子裡,或許,身體其餘部分的血液較慢凝結。」

活鼠撲騰幾下便死了。

空氣中的病毒是致命的。

有意思,他心裡想道。空氣傳播。他又勾起一個裝活鼠的籠子,但在裝有活鼠的籠子和裝有死鼠的籠子之間插|進了一個微孔過濾器。這個過濾器有許多直徑一百埃、病毒般大小的孔眼。和*圖*書

現在,已萬事俱備,只待開始掃瞄。

大多數人一想到細菌,就聯想到疾病,其實只有百分之三的細菌會使人生病;其他細菌不是無害就是有益。例如,人體的腸道中,存在著各式各樣有助消化的細菌,人類需要這些細菌,不可離開它們。

那些殺死其寄主的細菌的適應性也差。因為任何殺死其寄主的寄生物都是失敗者。寄主一死,寄生物也必死無疑。成功的寄生物是那些不殺死寄主、又能靠寄主存活的寄生物。

直到四十八個小時後,他才意識到自己犯下的大錯。他的解剖工作做得非常仔細而且完整:他慢慢地解剖,不斷提醒自己絕不能疏漏任何東西。他取出老鼠和猴子的內臟,逐一檢查,並取了樣本留作光學顯微鏡和電子顯微鏡檢查。

當他確信空氣全部排盡後,他換進了新鮮清潔的過濾空氣,然後將這個籠子與一個有生物的籠子相連。

五、抗凝血藥物阻止不了這個過程。

伯頓考慮過給實驗動物穿上防護服,覆蓋全身,只露出嘴部。那倒是可行的,但太費時。他坐在那裡苦思冥想了一個小時。

這一點很重要,因為在這一次的簡單實驗中,他已排除了是某種蛋白質或化學分子造成破壞的可能性。在皮德蒙特時,他和史東已考慮到某種氣體——可能是活生物體中釋放出來的廢氣。

這是合乎情理的。人類和細菌已互相習慣,彼此都產生了某種免疫力,二者相互適應。

一、致死介質的尺寸約是一微米,因此不會是氣體或分子,甚至不是一個大蛋白質或病毒。它有一個細胞那麼大,實際上可能就是某種細胞。

從某種意義上來說,這是可以預言的。這與適應理論,以及細菌和人類相互適應的理論有關。長久以來,伯頓對這個問題一直很感興趣,還在貝勒大學的醫學院作過專題講座。

這現象本身十分合情合理。生物學原理之一就是:進化正朝繁殖潛力日益增長的方向發展。容易受細菌感染而死亡的人,其適應性差,活不到繁殖生育期。

印表機立即卡噠卡噠地印出電腦的內容。(請參照圖表六)

這些觀點並不很抽象或學和圖書味氣十足。在野火計畫的早期籌畫階段,史東曾說過人類百分之四十的疾病是由微生物引起的。伯頓卻反駁,指出所有微生物中只有百分之三會致病。顯然,由於許多種疾病都歸因於細菌,因此很難確定某種特定細菌會危及人類,這是因為人類適應細菌的過程非常複雜。

組織正常,除了血液凝塊之外,毫無異常現象。伯頓知道這些組織切片現在將送到顯微鏡檢查實驗室,那兒的另一名技術員將使用蘇木素─伊紅、週期性酸品紅、陳克氏─福馬林染劑製作染色切片。神經切片將用尼絲爾金和卡佳爾金染色劑進行染色。這個過程將花去十二到十五個小時。儘管他希望染色切片能揭示更多的情況,但他明白也許不會如願。

那是一個簡單的實驗,不是野火計畫條約的一部分。伯頓知道死亡與血液凝結同時發生,如果能夠防止血液凝結,就能避免死亡嗎?

風平浪靜。那隻活鼠在籠子裡活蹦亂跳著。

伯頓將裝有挪威黑鼠屍體的密封籠子排放在另一個裝活鼠的籠子旁邊。他按了幾個按鈕,讓空氣暢通無阻地從這個籠子流向另一個。

因此,伯頓立即對腦部問題失去興趣,而他的下一個實驗使他錯上加錯。

然後,他想出一個更加可行的辦法。

伯頓對電子顯微鏡檢查法的結果也不抱甚麼希望。電子顯微鏡是很有用的工具,但偶爾也會使事情變得更棘手。電子顯微鏡能提供很大的放大倍數和清晰的細節——但觀察的部位必須正確。電子顯微鏡是檢查一個單細胞或一個細胞某部分的絕佳儀器。但首先必須明白要檢查哪一個細胞,而人體內的細胞多得數不清。

很明顯地,他們發現的病菌能置人於死地,但它們還未真正適應人類,因為它們在生物體之內進行殺戮和死亡,卻不能在屍體之間傳播。它們在其寄主中只存活一、兩秒,然後與寄主同歸於盡。

伯頓正在屍體解剖室工作。他心緒不寧、神經緊張,記憶中皮德蒙特的景象仍然折磨著他。數星期之後,當他回顧自己在第五層的工作情況及凌亂的思緒時,他為和_圖_書自己未能集中精神而深感內疚。

伯頓托著組織切片,穿過房間去製作冰凍切片,供顯微鏡檢查之用。技術員準備好切片,伯頓在顯微鏡下逐一檢查,然後拍下照片。

如何確定呢?

平安無事。

六、垂死動物的體內沒有出現其他異常病理現象。

伯頓沒有解剖抗凝血老鼠。

四、致死介質透過血液凝結導致死亡。死亡發生在幾秒之內,與整個身體血管系統的完全凝固同時發生。

伯頓對這一結果感到十分沮喪。雖然延緩了死亡時間,但最終還是未能避免死亡。症狀治療法不奏效。

由於生物體是透過空氣散播,因此有可能是由皮膚接觸和經由肺部染上。也許生物體是直接穿過皮膚表面進入體內,或者被人類吸入體內。兩種可能都有。

結果非常清楚:死去的動物沒有傳染性。他想道,怪不得禿鷹啄食皮德蒙特遇難者的屍體也不會死。屍體不傳染疾病,只有空氣中散播的病毒本身才傳染疾病。

這一切僅花三秒鐘。他要知道的一切全在圖形列印輸出上反映出來,血液在肺部開始凝結,然後通過身體其他部位向外擴散。

伯頓準備了合適的動物——一隻恆河猴,因為恆河猴的生理結構比老鼠更接近人類。伯頓把放射性標記物質鎂同位素注入恆河猴體內,然後校正了掃瞄儀。待達到平衡狀態之後,他便捆好恆河猴,將掃瞄儀置於牠的上方。

他觀察了一段時間,直到滿意為止。無論這是哪種病毒,它都比一個病毒大。他換上一個孔眼比原來大一些的過濾器,然後又換了一個更大的,他一個一個的愈換愈大,直到活鼠死去才罷手。

二、致死介質由空氣散播。死去的生物體不具傳染性。

然後,他把老鼠暴露在含有致命生物體的空氣中。

那是因為伯頓在他最初的一連串實驗中犯了幾個錯誤。

「適應性最強和*圖*書的細菌,」伯頓過去常說,「是指引起小病或根本不致病的那些細菌。人體可以帶有同一個純綠鏈球菌單細胞長達六十或七十年,在這期間,你可無憂無慮地成長、滿心歡喜地生兒育女;並活得身心舒暢。你身上可能會帶有金葡萄球菌,但所付出的代價只不過是長一些暗瘡和丘疹。你可以帶著肺結核菌幾十年;你可以終生帶著梅毒螺旋體,最後的兩種疾病可不是小毛病,但它們比以前要容易掌握得多,因為人和生物體已經互相適應了。」

他取來幾隻大老鼠,給他們注射肝素——一種防止形成血凝塊的抗凝血藥物。肝素是一種廣泛應用於醫學界的快速作用藥物,大家深諳其藥性。伯頓以不同劑量分別給老鼠靜脈注射了肝素,從常規小劑量到超大劑量。

因為有兩個人活下來。

三、致死介質是由受害者吸入肺部。據推測,它通過肺部進入血管,並開始凝固血液。

實際上,人類生活在細菌的海洋之中。細菌無處不在——皮膚、耳朵、口腔、肺部,還有胃部。人類擁有的一切東西;所觸摸的每件物體;呼吸的每一口空氣都充滿了細菌。細菌無處不在,但大部分時間你意識不到它的存在。

工作了十小時後,伯頓坐下來思考一下已經了解的狀況。他概括地列出以下幾條:

按照條約要求,他應該以死去的動物進行解剖,而他同時還負責進行初步媒介實驗。說實在的,伯頓不適合做這工作,萊維特是比他更合適的人選,但大家都認為萊維特負責初步隔離和鑒定工作能發揮更大作用。

但很明顯不是氣體的問題。傳播疾病者是一個比固體分子或氣體分子大得多、如細胞般大小的病毒。

真有趣,他想道。他又使用一把遙控手術刀把老鼠屍體剖得更徹底,讓屍體內的所有生物體都釋放到空氣中。

注射小劑量的第一隻老鼠五秒後就死了。其他幾隻在一分鐘之內也相繼死亡。一隻注射超大劑量的老鼠活了將近三分鐘,但最後仍然逃不過死亡的厄運。

這倒可以試驗一下。先使用已做好放射性標記的血蛋白,然後用閃爍計數掃瞄儀跟蹤他的實驗動作,便可以確定血液在體內何處先開始凝結。