Chapter 5 凝視.跨越時空的觀景窗世界

時光中的長鏡頭.凝結四〇〇年澳城舊事

傳教士可說是西學東漸與中學西傳的媒介,聖保祿學院更是中西文化交流的重要場域。「燈前鄉語各西東,未解還教筆可通:我寫蠅頭君寫爪,橫看直觀更難窮。」這是被稱為「清初六大家」之一的畫家吳歷寫下的詩。曾懷有傳教夢想、在聖保祿學習的吳歷,描繪了當時華洋教士同窗的情景。「很多名人曾在此學習過,如利瑪竇、湯若望、徐光啟、吳歷等。」他補充。

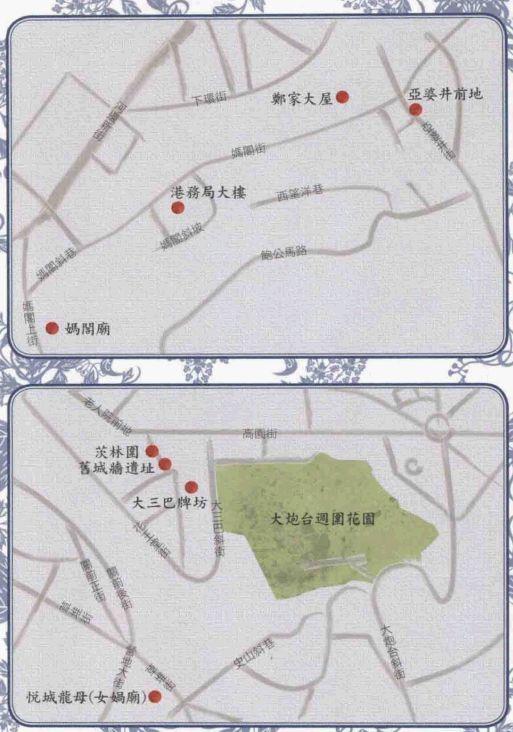

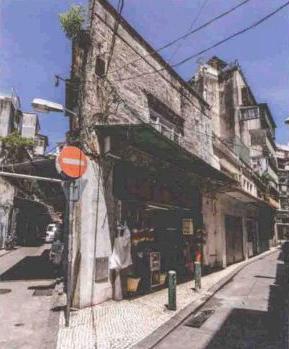

茨林圍是日本教徒群居的聚落。

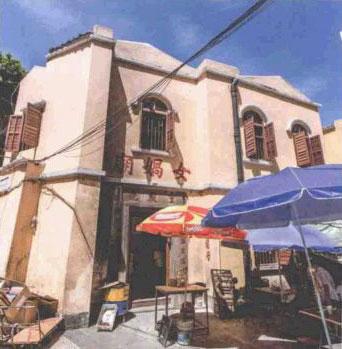

已有100多年歷史的哪吒廟。

這段話,是澳門微電影《緬》的開場白。《緬》的故事圍繞在一個製作竹昇麵的小麵家,父子兩代之間的衝突。一個亟欲從傳統中逃走的兒子,跟一個一輩子窩在小店裡,用大竹筒壓麵糰,遵循古法製作竹昇麵的父親。兩代間的衝突象徵傳統與現代的對立,兒子在父親過世後,才發現父親一輩子的堅持是什麼,也才明瞭傳統的價值所在。

微電影《心甜》中的場景之一。

陽光午後,微電影導演李嘉瀚和勞嘉濠帶著我們穿梭小巷。

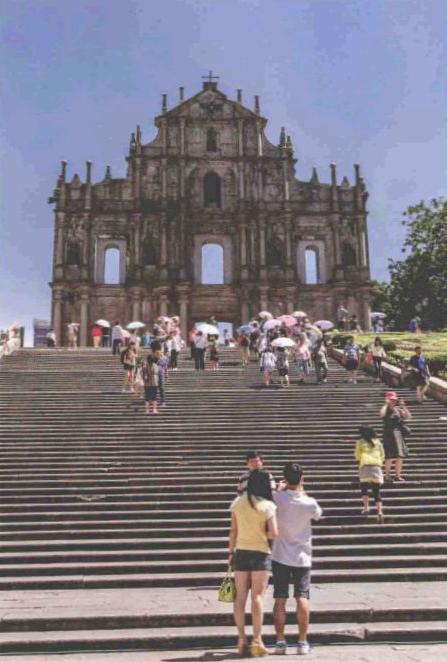

著名的大三巴牌坊,無論在書上看過幾次,每一次親眼目睹它時,那種與歷史正面對視的巨大撞擊,内心仍是無比震撼!我站在歷史現場,感受到數百年的時光如浪般沖刷更迭,時間是那麼輕易地就將肉身摧枯拉朽,唯有藝術與文化能無視於光陰更番,永恆亙立於歲月中。

我們沿著曲折巷弄,回到大三巴後方高園街的停車處,「你看前面的破土牆,這裡叫做茨林圍,這裡也有很多老澳門的歷史故事。」李嘉瀚說,「豐臣秀吉禁天主教,很多日本教徒逃到澳門;在德川家康死後,更嚴禁海外教徒回國,於是這裡於17世紀時形成日本教徒群居的村落。」他表示,據說因日本人在這裡種馬鈴薯(粵人稱為「茨仔」),故稱作茨林圍。在1835年聖保祿教堂失火後,日本人也搬離此處。

相映成趣的東西文化與宗教

女媧廟

地址:草堆街與大三巴街交界處

開放時間:08:00 - 15:00

「每樣久經歲月的事物消失了,失去的往往是他與人之間的那份情感,人們只能在緬懷之中去重溫那一絲感覺。」~微電影《緬》

在我目不轉睛地盯著大三巴時,「很美吧!」李嘉瀚笑著說,大學專攻美術的他,更是深受大三巴吸引,對它的歷史多所關注。大三巴牌坊,正式名稱為「聖保祿大教堂遺址」澳門天主之母教堂(聖保祿教堂)正面前壁的遺址。

和勞嘉濠與李嘉瀚約在大三巴,初見他們,我先是訝異於他們的年輕,才23歲的年紀,已和幾個夥伴一起組成FreeDream飛夢映画工作室。大學時期,他們先從各式微電影競賽開始,累積製作電影的經驗與技術,《緬》為2011年的作品,是《澳門故事》系列之一。2012年的《心甜》,2013年的《小芬日記》、《好好先生》等。

幾番遭受祝融之災的聖保祿教堂,至今唯有大三巴牌坊仍在

hetubook.com•com時光中屹立不搖。於此,我們遙想早已不存在的聖保祿學院,漫步其間,追念那段中西文化交融的舊時光陰。

為何用麥芽糖做為串連愛情與親情間的記憶橋梁呢?「因為麥芽糖也是澳門人心中一個獨特記憶!」只要是澳門人,記憶中都會有個麥芽糖老伯的身影。滿頭白髮的老伯,推著麥芽糖推車,上面有著一大缸手工麥芽糖,「兩片蘇打餅夾著香甜麥芽糖,是許多澳門孩子的共通童年記憶。但幾年前他過世了,這樣的回憶也斷了,街頭再也不會看到他的推車了!」他感嘆地說,這是創作《心甜》的靈感來源,用一個故事,去把這個回憶保留下來。

屹立在歲月中已400多年的大三巴牌坊。

沉入歷史與記憶中的古老街道

亙立於時光中的,不朽大三巴

看完牌坊,我們順著大三巴街走到草堆街,看見一間女媧廟,「這廟也有百多年歷史。在廟門口的無名生滾粥,是我們從小吃到大的大排檔,是童年滋味。」李嘉瀚笑著說,他們就讀的教會中學就在不遠處。幾張簡單的桌子、帆布下的老舊攤子,賣著粥、腸粉,果然很有懷舊風味。接著轉入草堆街,走到關前正街與關前後街,「這裡過去是清朝海關所在地,負責徵收外國商船關稅,是很重要的歷史街道。」勞嘉濠說,這裡現在看來很破落,但卻蘊藏著許多老澳門歷史故事,陳舊窄小的街道格外有歷史蒼涼感。「《小芬日記》在此也有幾場戲。」他表示。

「三巴」來自於「聖保祿」的葡萄牙文(São Paulo),而「大」是指最大的教堂。聖保祿教堂創建於1580年,與聖保祿學院及大砲台為一個整體。但在1595年與1601年失火,第三次修建於1602年奠基,花費

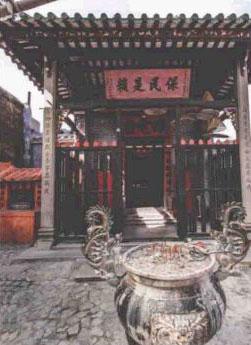

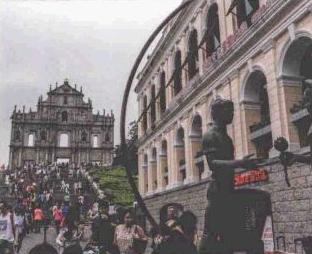

www.hetubook•com.com30多年修建完成,是當時遠東最大的天主教石建教堂。1835年,一把大火燒光了聖保祿教堂,只剩下教堂前壁,因前壁形似中國傳統牌坊,於是將之稱為大三巴牌坊。現今的茨林圍,被高園街分隔成南北兩段,南段在大三巴旁邊,位於哪吒廟與舊城牆遺址後方。而建於1888年,改建於1901年的哪吒廟,也是大三巴附近很獨特的景觀,與大三巴比起來,是間樸素的小廟,是澳門富有地方色彩的民間信仰,而其旁的舊城牆遺址,是葡萄牙在1632年興建的城牆,作為抵禦荷蘭入侵之用,牆身以砂石、蠔殼粉等材料建成,亦充分顯現出澳門的漁港特色。我望著素樸小巧的哪吒廟,傍著雄偉壯麗的大三巴牌坊,這獨特景致,也許就是澳門的魅力之一,呈現出兩種不同文化的包容共存、東西方宗教的融合共處。悠悠澳門,走過400多年歷史長流,仍在歲月中不斷吟詠著一首獨特的融合曲調。

哪吒廟

地址:大三巴牌坊後右侧

開放時間:08:00 - 17:00

《緬》的故事很簡單,但在影片的舊色調中,看著父親專心製麵的身影,與兒子聽著過世父親錄音的懊悔神情,我仍被其中流動的情緒撼動著。我想,拍攝《緬》的導演,一定對不斷流失的傳統技藝有很深厚的情感。我也好奇,始終用畫面、用聲光影像訴說一段段故事的導演,從他們視界裡望出去的澳門,究竟和我們有何不同?於是,我找到了拍攝《緬》的導演勞嘉濠、李嘉瀚,真切的想知道,他們眼中的,老澳門的模樣。

「很多人看完牌坊就走了,但在歷史上,教堂反而是次要的,重要的是聖保祿學院,它是遠東地區第一所西式大學。」李嘉瀚說著,是天主教耶穌會在1594年創立的傳教士學院,奠基了中西文化交流的基石。當時耶穌會規定,到中國的傳教士都須先至此學習中文及中國文化;而東方人也能學習西方的文化、藝術和*圖*書、歷史與西方語言。

永遠都有著來自世界的遊人,到此看看「他」的風采。

大三巴牌坊在他們的眼中,說著不同的故事。

聖保祿學院,中西文化交流的場域

沿著關前後街,我們繼續走過果欄街、皇子街、十月初五街,「這幾條街也是《心甜》裡,孫女為了找尋罹患失智症的爺爺心中的麥芽糖來回奔走的街道。」勞嘉濠說,《心甜》中與爺爺相依為命的孫女,面對記憶流失的爺爺,最後爺爺只記得年輕時與奶奶的麥芽糖承諾,於是孫女到處找尋「麥芽糖」這個現今難尋的懷舊小點心。與《緬》相似,用記憶中的味道,去連接人們深藏心中的愛與情感。

大三巴牌坊

地址:炮臺山下聖保祿教堂前壁遺跡

開放時間:24hr

「鬼是誘人為惡」

「念死者無為罪」

「仔細看,牌坊上還有中文字」,他指著牌坊說:「右邊是『念死者無為罪』,左邊則是『鬼是誘人為惡』,西方教堂的立面上,有著中文字,這也是中西文化融合的呈現之一,是澳門的歷史特點。」

漫步在澳門的街道中,處處是歷史。

女媧廟與廟前傳統小吃攤,天天上演的庶民生活。

我很好奇,如此年輕的導演,就像《緬》中的兒子般,該是急欲掙脫傳統束縛的年紀,怎麼有動機找尋老澳門的傳統價值?「因為我家就是做麵的,和片子裡的華興麵家一樣。」勞嘉濠笑著說,這是《緬》的靈感來源。和他一起創作劇本與導演的李嘉瀚接著說:「這幾年我們在廣州念大學,每次回來,都很明顯感受到澳門的變化,這次回來發現某間老店關了,下次回來抬頭發現又有新的酒店賭場出現在天際線裡。」就這樣,這些感知誘發了許多創作靈感。

人情味,是歲月給的美味佐料

中西文化交流的所在,「聖保祿大教堂」遺址。