第二天 皮德蒙特

皮德蒙特

飛行員深諳其意,他領取的是空軍薪資級別中最高的薪水;除了基本薪資外,他還有危險任務津貼、非戰時特別勤務津貼、在敵國領土執行任務津貼,以及額外飛行時間津貼。單單今天的工作,他就能拿到一千多美元的報酬,如果他回不來,他的家人還能從短期人壽保險中再得到一萬美元的保險金。

史東待伯頓封好了他的防護服後便打開艙門,他凝視下面的大地。直升機揚起一大片濃濃的塵霧。史東啪地打開他的無線電設備:「準備好了沒?」

飛行員透過內部電話傳來問題:「先生,還有甚麼吩咐?」

「我們怎麼辦?」

「在皮德蒙特,所有人好像在一、兩秒內就完了。」

「是,先生。」

「我便直接飛往野火計畫總部。」飛行員說,他的聲音沙啞了。

「是甚麼氣體?」

「對。」史東點點頭。「從另一方面來看,我們的運氣同樣不錯。大約一百一十二哩的半徑之內沒有重要的住宅區。當然,在這地區之外,北邊是拉斯維加斯;西邊是聖貝納迪諾;東邊是鳳凰城。要是病菌傳播到那些地方就糟了。」

史東點點頭,木然凝視著窗外。

「準備好了。」

「要是我們發生甚麼意外的話……。」

伯頓像同時代的許許多多科學家一樣,從引發肺炎的肺炎雙球菌著手進行研究。在四〇年代盤尼西林問世之前,人類對研究肺炎的肺炎雙球菌有極濃厚的興趣;但自盤尼西林問世後,科學家的研究興趣連同研究經費一起消失殆盡。於是伯頓便轉而研究金黃色釀膿葡萄球菌——一種常見的「膿疱」和「癤子」的皮膚病原體。當他開始這項工作時,同儕濟都取笑他。像肺炎球菌一樣,葡萄球菌對盤尼西林也極為敏感,他們都懷疑伯頓能否申請到足夠的經費進行研究工作。

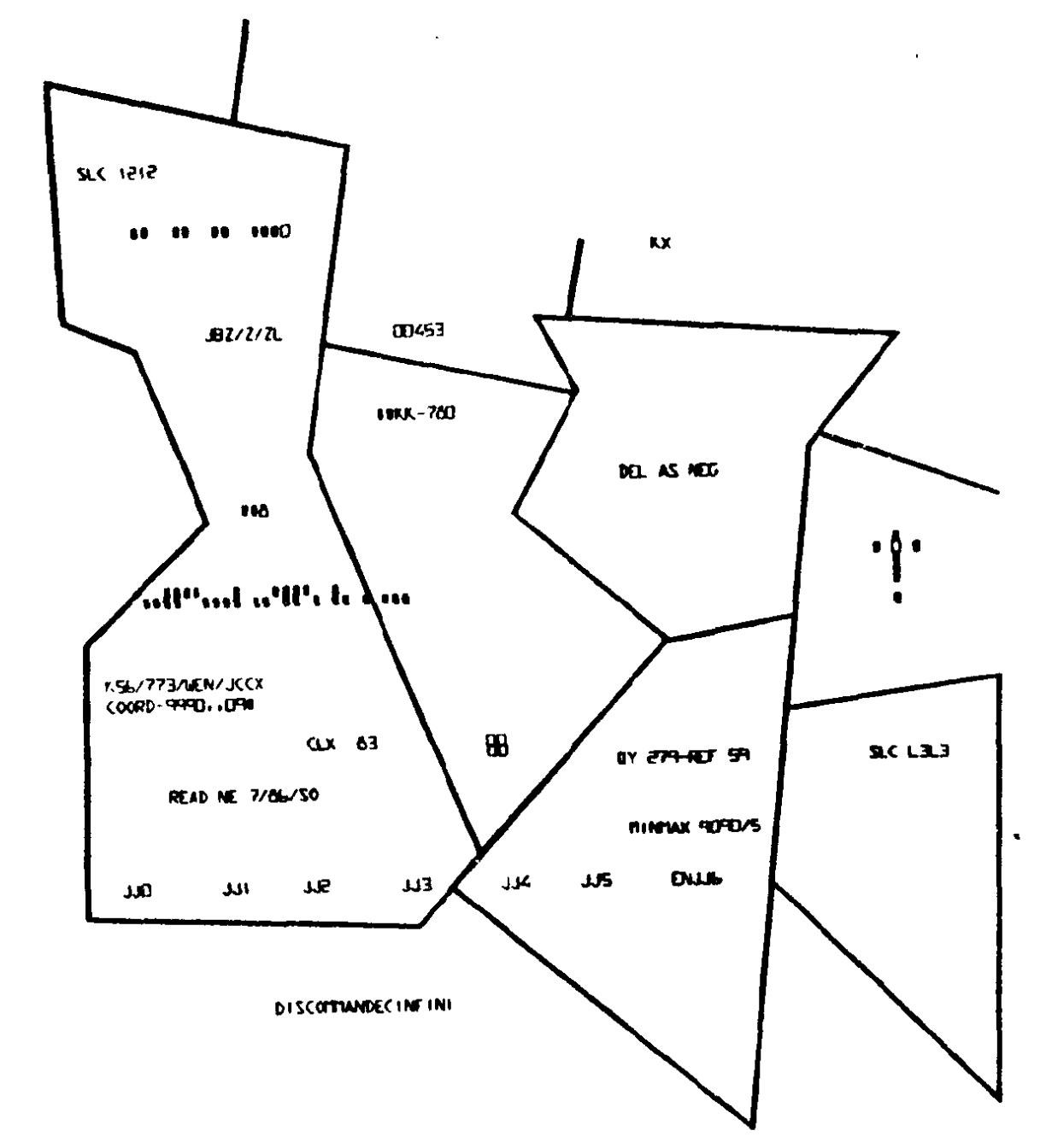

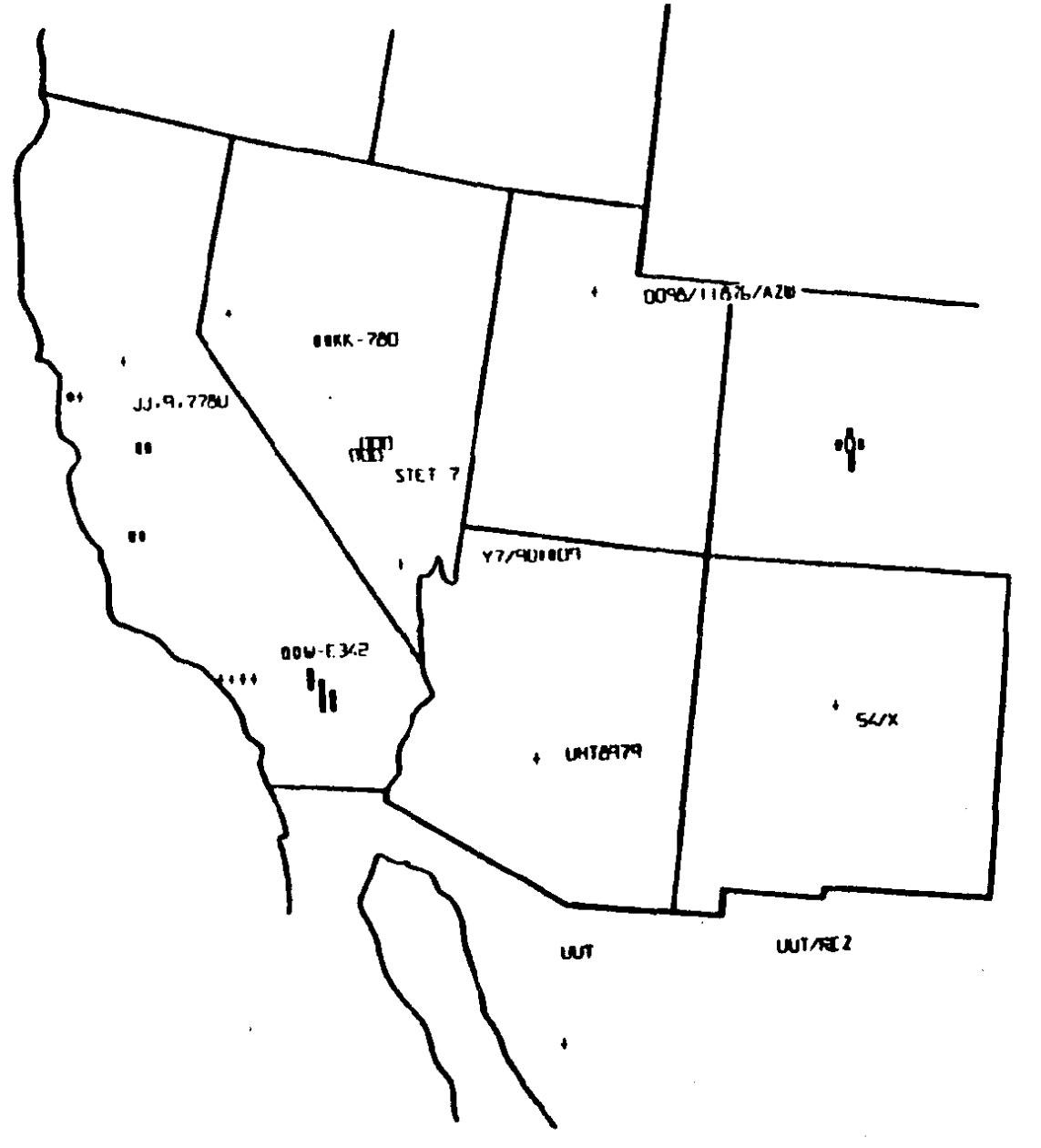

第二張地圖是用來解說風和人口兩種因素的,所以地圖依重要性的不同而有扭曲變形的情況。

伯頓摸了摸他那防護服的塑膠薄膜。「如果這種氣體的擴散性這麼高……」

當直升機往上升時,繩梯漸漸遠去。塵霧散盡,視野也清晰起來。

直升機在小鎮的大街上空作特技飛行,然後懸在半空之中。耳邊傳來一陣格格的聲音,是繩梯放下去了。史東戴上頭盔,他啪的一聲關上封口器,將他那透明的防護服注滿氣體,防護服隨即膨脹起來。他背負的那一小瓶氧氣足夠讓他進行兩小時探勘工作。

「氯氣。」史東說道。「高效率、低濃度,用於大型鳥舍代謝。鳥類有很高的代謝率。牠們是由羽毛和肌肉構成的生物;牠們的脈搏通常每分鐘約二十次,許多種鳥每天吃的食物重量比牠們自己的體重還重。」

「風大不大?」

「對,或者是一種神經毒氣。」

他拿這筆錢是要冒風險的。他自願接受這項工作,而且也知道有一架載著空對空飛彈的空軍噴射機在兩萬呎高空盤旋。這架噴射機的任務是,萬一直升機飛行員在最後關頭驚惶失措而不能直接飛往野火計畫總部的話,便將其擊落。

「是,先生。」

伯頓五十四歲,是病理學家。他是貝勒大學醫學院的教授,並擔任休斯頓國家航空暨太空總署載人航空飛行器中心的顧問。在這之前,伯頓曾在貝塞斯達的國立衛生研究院作過研究工作,他的研究領域是細菌對人體組織的影響。

「我們走吧!」史東說。

「還算走運。」史東說。「昨晚的風不算強勁,時速九哩的北風,風向穩定。但到了午夜時分,風停了。他們告訴我,這個時候出現hetubook•com•com這種情況極為罕見。」

輸出圖簡介:以下三張地圖是由電腦繪製出該區不同階段的情景,並加以輸出的地圖範例。第一張地圖是在標準情況下繪製的,並在人口集中和其他重要地區標上了電腦座標。

史東說:「盤旋一圈,讓我們看看這地方。」

「待我們發出信號,你便立即返回。」

同一天的上午九點五十九分,一架K─四「噴射式」直升機從范登堡空軍基地戒備森嚴的九號飛機庫起飛,向東飛往亞歷桑納。

直升機傾斜著,又轉回來。頃刻之間,一團淺藍色的氣體開始擴散,二人便看不清地面的情況了。

「我見到那種情況就感到害怕。」史東說。

「帶來了,先生。」

「每個人都好像死在城郊。」伯頓說。「在更遠的地方有沒有死亡的報告?」

回首往事,伯頓並沒有因自己所取得的成就而驕傲。他知道這只不過是個際遇問題。當時機來臨時,自己正好在適當的位置做著適當的工作,僅此而已。

五年過去了,他們的擔心是對的。作研究的經費非常短缺,伯頓不得不經常向基金會和慈善家乞求幫助。儘管困難重重,他仍然努力不懈,耐心地解釋引起宿主組織反應的細胞壁外殼,並協助發現了細菌所分泌的六種毒素可破壞組織、擴散感染和殺死紅血球。

「飛到大街。」史東說。「再放下繩梯。你要保持距離地面二十呎。不要著陸。明白了嗎?」

「正確。」

「也許是空氣傳播的。」伯頓說。

「牠們也許是傳播感染細菌的載體。」伯頓說。「牠啄食受m.hetubook.com.com感染者的肉後把病原體帶走。」

「是的。這氣體夠牠們受了。」

史東看著看著便皺起了眉頭。他內心深處似乎感到自己遺忘了某些東西,或者說疏忽了某些細節——那些鳥提供了一些他不應該忽略的事實,一些極其重要的線索。

在這以後的半小時裡,他們兩人談論了載體問題,不時提到范登堡電腦部門夜間繪製的一疊輸出圖。這些輸出圖對地理問題進行極為複雜的分析;在今天這種情況下,這些圖重現了美國西南部的地形,著重顯示風向和聚居地。(請參照圖表一、二、三)

他們身穿防護服,行動遲緩地在皮德蒙特的大街上走著。

史東臉上浮起一絲微笑。「我們很快就會查明的。」

「但對我們來說很幸運。」

「但只要風停下來,我們就來得及。」

「就是它,或者是某種非常相似的東西。」史東說。「如果是某種酶阻滯——如砷或馬錢子鹼阻滯——我們預計也要十五或三十秒,也許更長些。但如果是神經傳遞阻滯,或者是皮膚中毒,那就死得很快。一瞬間就會一命嗚呼。」

直升機作陡直傾斜飛行。史東和伯頓向外望去,小鎮景況盡收眼底。兀鷹已在夜間紛紛降落地面,密密麻麻地聚集在屍體周圍。

史東兩眼凝視窗外,強迫自己想其他事情。「五十個人。」他說罷,搖搖頭。「在斯古普七號著陸後八小時內全都死了。這是個擴散問題。」

「再盤旋一圈,將毒氣灑滿全鎮。」

二十世紀五〇年代期間,第一個葡萄球菌的抗青黴素品系突然問世。新品系有病毒,常常導致由腦膿腫引起稀奇古怪的死亡。幾乎在一夜之間,伯頓發現自己的工作具有極大的重要性;全國數十個實驗室紛紛忙著轉向研究葡萄球菌,該研究頓時成了「熱門領域」。伯頓注意到僅在一年之內,他名下的科研撥款從一年六千美元一躍而變為一年三十萬美元。不久,他便晉升為病理學教授。

直升機飛行員透過內

https://m.hetubook.com.com部通訊系統說道:「兩位先生,快到達皮德蒙特了,請指示。」

史東搖搖頭道:「我正在讓軍隊的人員調查。他們和公路巡邏隊一起工作。直到目前城外尚未發現死者。」

「是,可能是。」

「或者沁過皮膚,」史東說。「黏膜,任何東西,任何多孔表面。」

直升機傾斜著飛開,繼而盤旋。微風輕拂,氣體漸漸消散,向南飄去。不久,他們又可看見大地了。成千上萬的鳥兒躺成一片,有些還在痙攣、拍著翅膀,但大多數已經死了。

這筆錢的支付是有道理的,如果伯頓和史東在地面上發生了甚麼意外,飛行員便要按照命令直接飛往野火計畫的總部,然後在離地面三十呎處盤旋,直到野火計畫小組決定出把他連同他的飛機在半空中燒成灰燼的正確辦法為止。

第三張地圖假設一個特定情況下,風和人口的影響,並由電腦模擬出來。

這三張地圖並不是野火計畫下的輸出圖。這三張雷同的地圖是化學與生物作戰處類比得出,而非真正的野火計畫圖。

(GA公司提供)

這三張地圖並不是野火計畫下的輸出圖。這三張雷同的地圖是化學與生物作戰處類比得出,而非真正的野火計畫圖。

(GA公司提供)

「當然有可能。」

「可能吧!」史東說。

「我們爬下去後,你再升到五百呎的高度。」

「是,先生。」

「即使用刮鬍刀去割斷一個人的喉管,」伯頓說。「也不會那麼快便死去。頸動脈和靜脈都被切斷了,也要過十至四十秒才會失去知覺,將近一分鐘才死亡。」

這真是科學發展中一件令人嘖嘖稱奇的怪事,這樣生死攸關的領域,在伯頓涉足之前m•hetubook•com•com竟是一片從沒有人開墾的處女地。儘管人類自一八四〇年的「亨利假說」開始,已經知道細菌會引起疾病,但直到二十世紀中葉,人類對於細菌為甚麼,以及如何造成危害仍一無所知。具體的致病機制也是個未知數。

伯頓聳聳肩。「是外傷。」他認為「當頭一擊。」

「明白了,先生。」

「這氣體是一種非耦合劑?」

史東和伯頓的話題轉到死亡的時間進程問題。二人都聽了軍車裡傳來的錄音帶內容;他們一致認為皮德蒙特的每一個人似乎都死得十分突然。

「如果是一種快速作用氣體,」伯頓說。「它一定具有很高的肺部擴散性……」

當直升機爬升進入晴朗的晨空時,機艙裡兩名乘客互相對望,一個是史東,另一個是伯頓。兩人都是在幾小時之前到達范登堡空軍基地的——史東從史丹福前來;伯頓則來自休斯頓的貝勒大學。

「當心點,先生。」飛行員說道。

從戒備森嚴的飛機庫起飛是曼契克的決定,他擔心他們穿的那種衣服會引人注意。直升機上坐著三個人,一名飛行員和兩名科學家,三人均穿著透明的、充氣的塑膠防護服,使他們看上去像來自火星的大胖子,亦如某飛機庫維修人員所說:「像梅西遊行隊伍中的大氣球。」

伯頓感到納悶的是,他坐在這架直升機裡,會有甚麼事情發生。

史東開始緩緩地爬下繩梯。伯頓稍等了片刻,也跟著爬下去。在飛揚的塵霧中,伯頓甚麼也看不見,但終於還是感到雙腳觸到了地面,他放開繩梯,向四周張望一下,幾乎看不見史東的防護服,只見濛濛塵埃中一個模模糊糊的輪廓。

坐在伯頓對面的史東,竭力地掩飾著對伯頓那副尊容的厭惡。在塑膠防護服裡面,伯頓穿了一件髒兮兮的方格運動衫,左胸口袋上有一灘汙跡;褲子皺巴巴的,有幾處都磨破了。史東覺得伯頓甚至連頭髮也像個鳥巢般亂作一團。

「向牠們放毒氣。」史東說。他啪地拿起內部電話對駕駛員說:「你帶了濾毒罐嗎?」